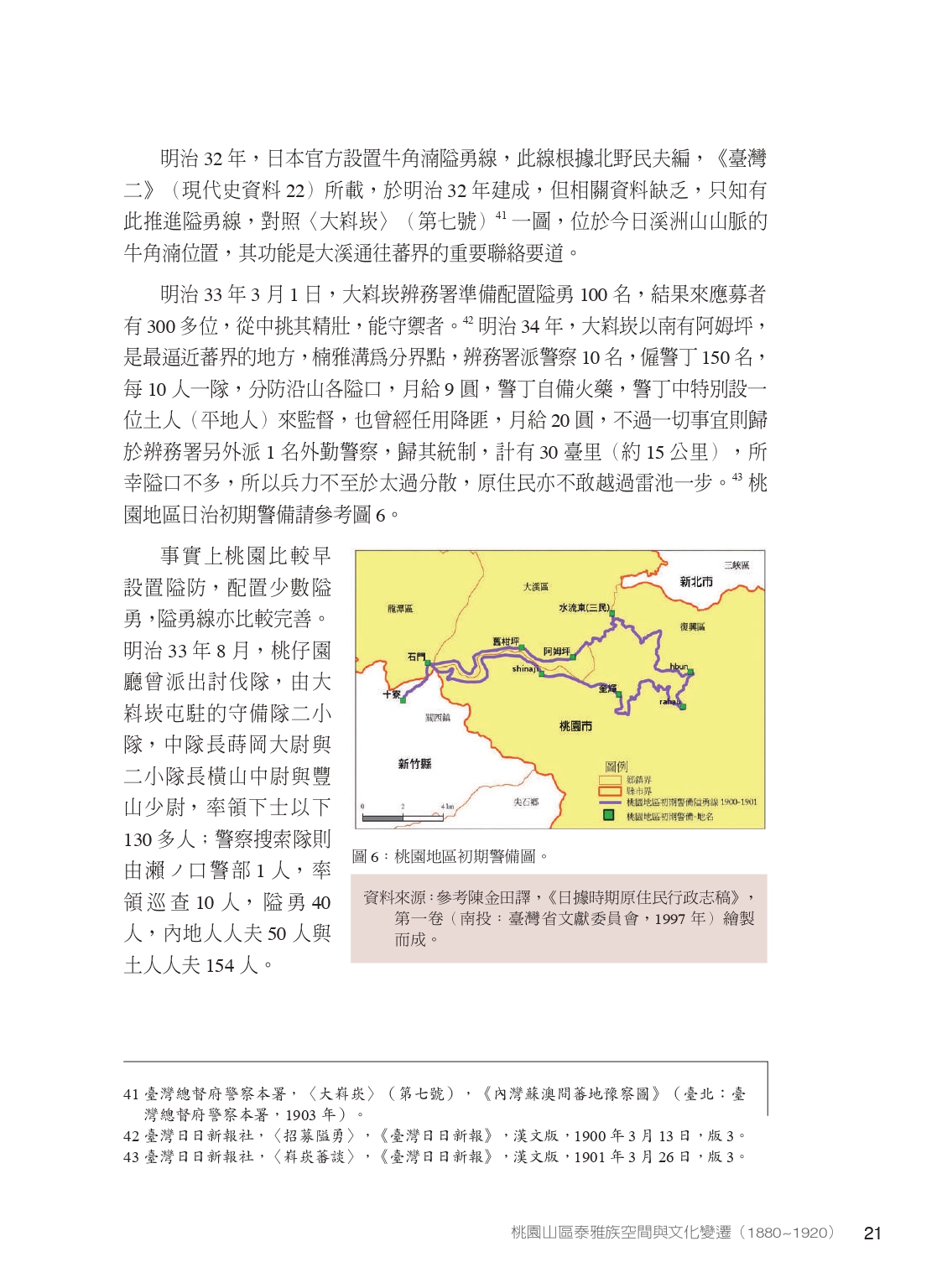

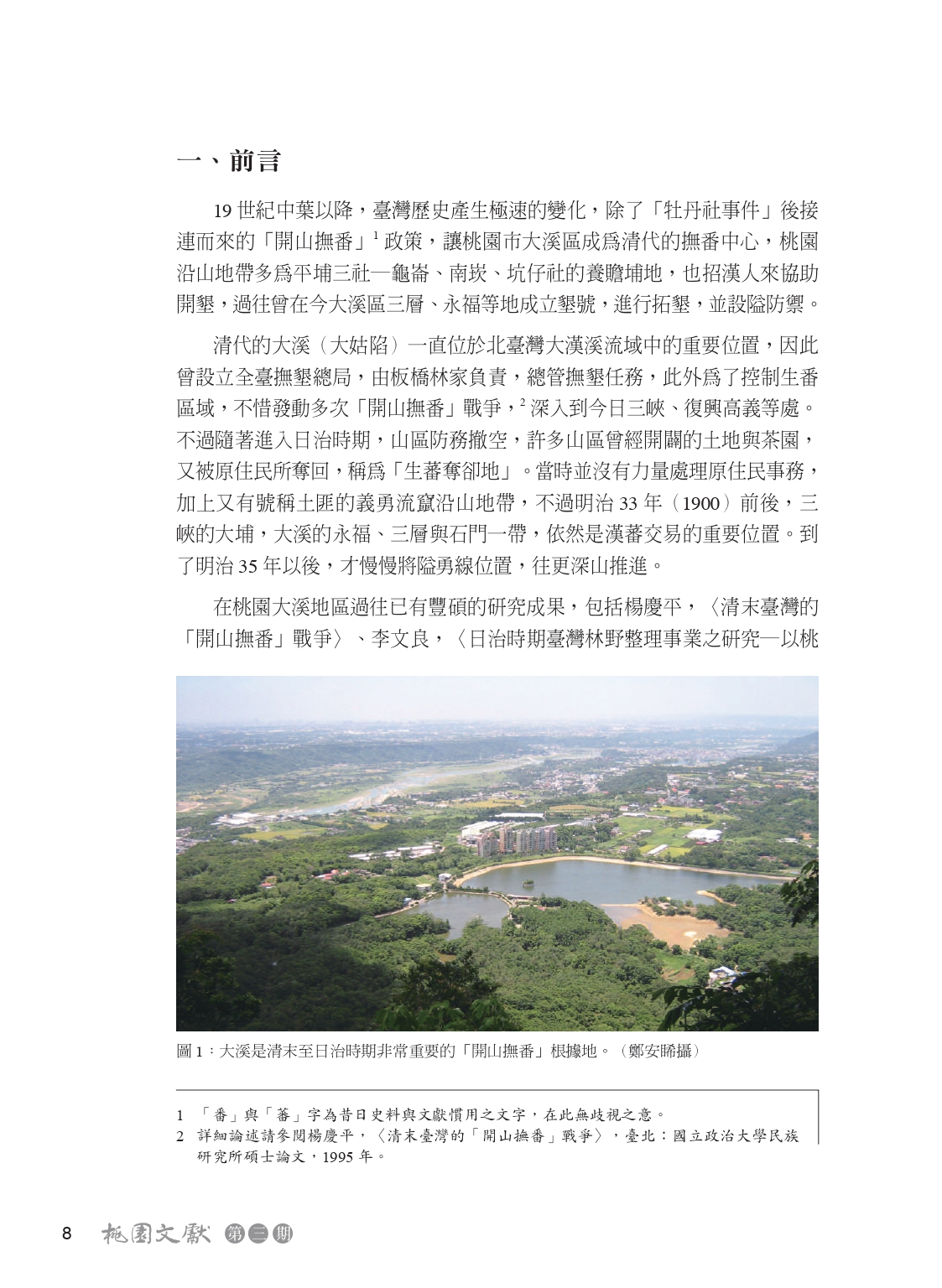

文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第3期「環境與文化」:本文旨在探討自清末至日治中期這一40年的時間裡泰雅族的生存空間變化。自劉銘傳的開山撫番事業開始後,官府與原住民展開激烈的戰鬥,原漢衝突源自漢人往內山開墾侵犯原住民的傳統生活領域,從早期的隘勇線到後來的撫墾局,美其名是為保護原漢雙方,但實際上仍以維護漢人,完成土地開墾為主。劉銘傳後來改革隘防,將民隘全數收歸官有,直接以國家力量前進山區,「撫番」實質上即是對原住民的征討。

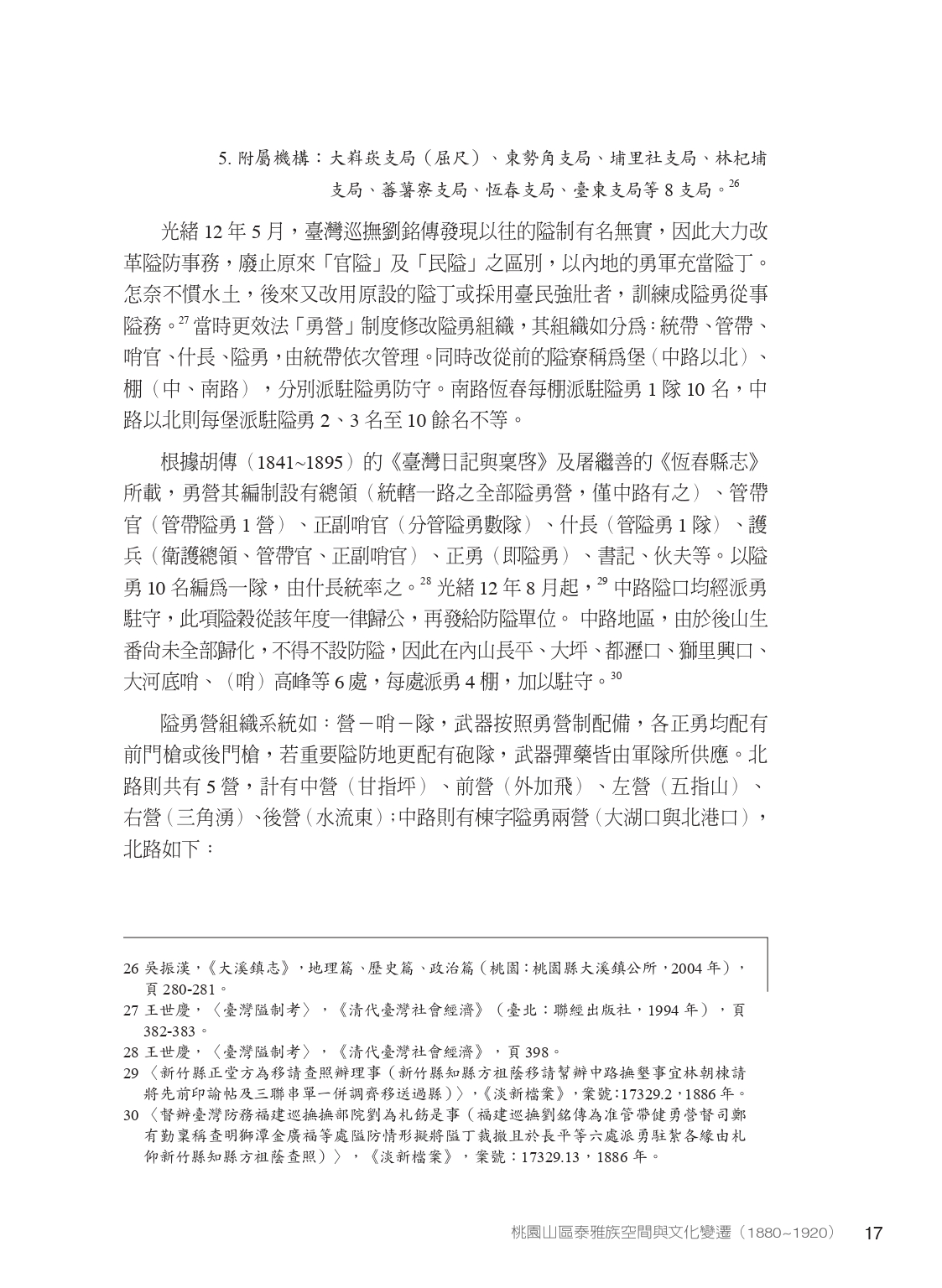

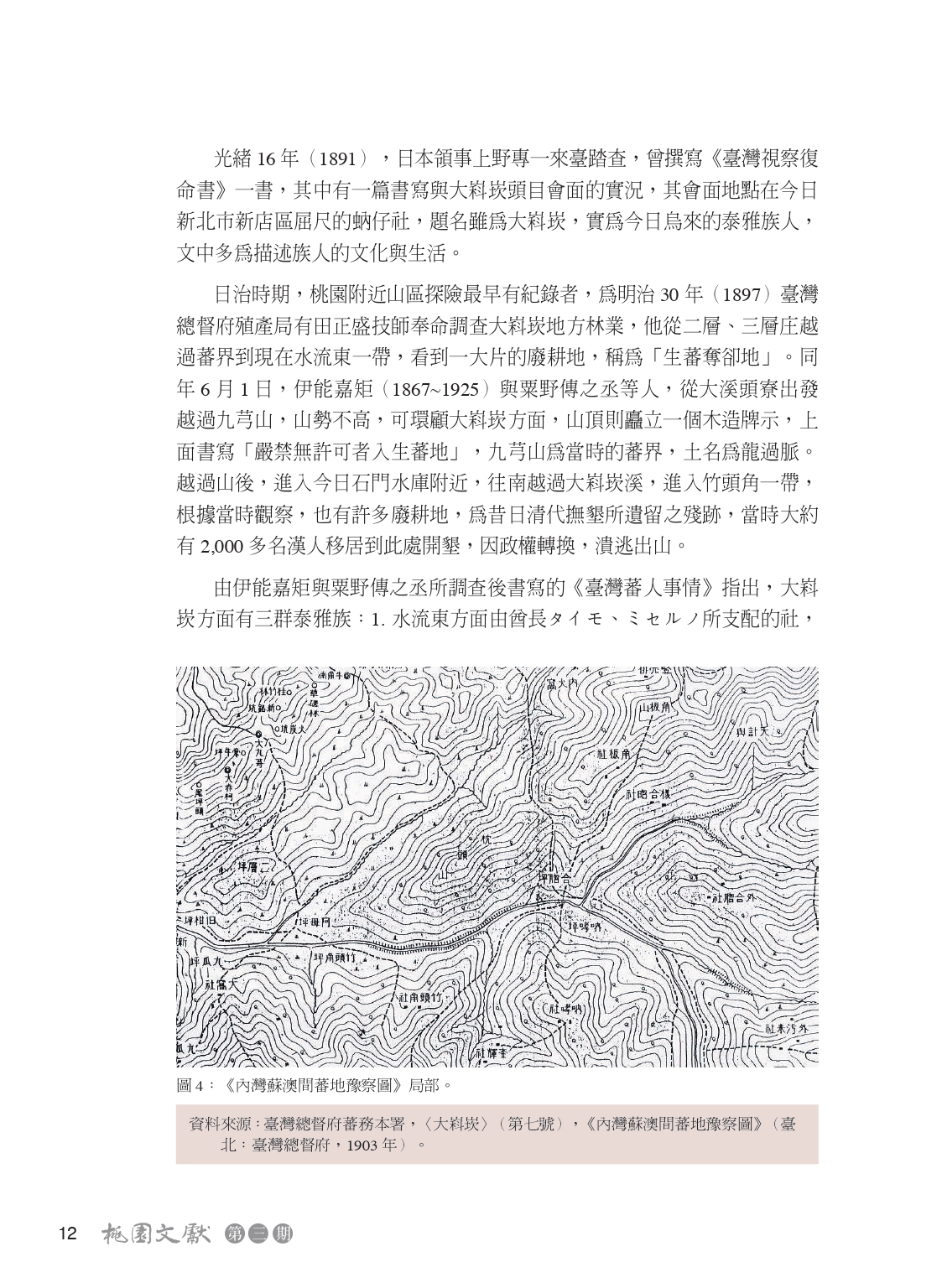

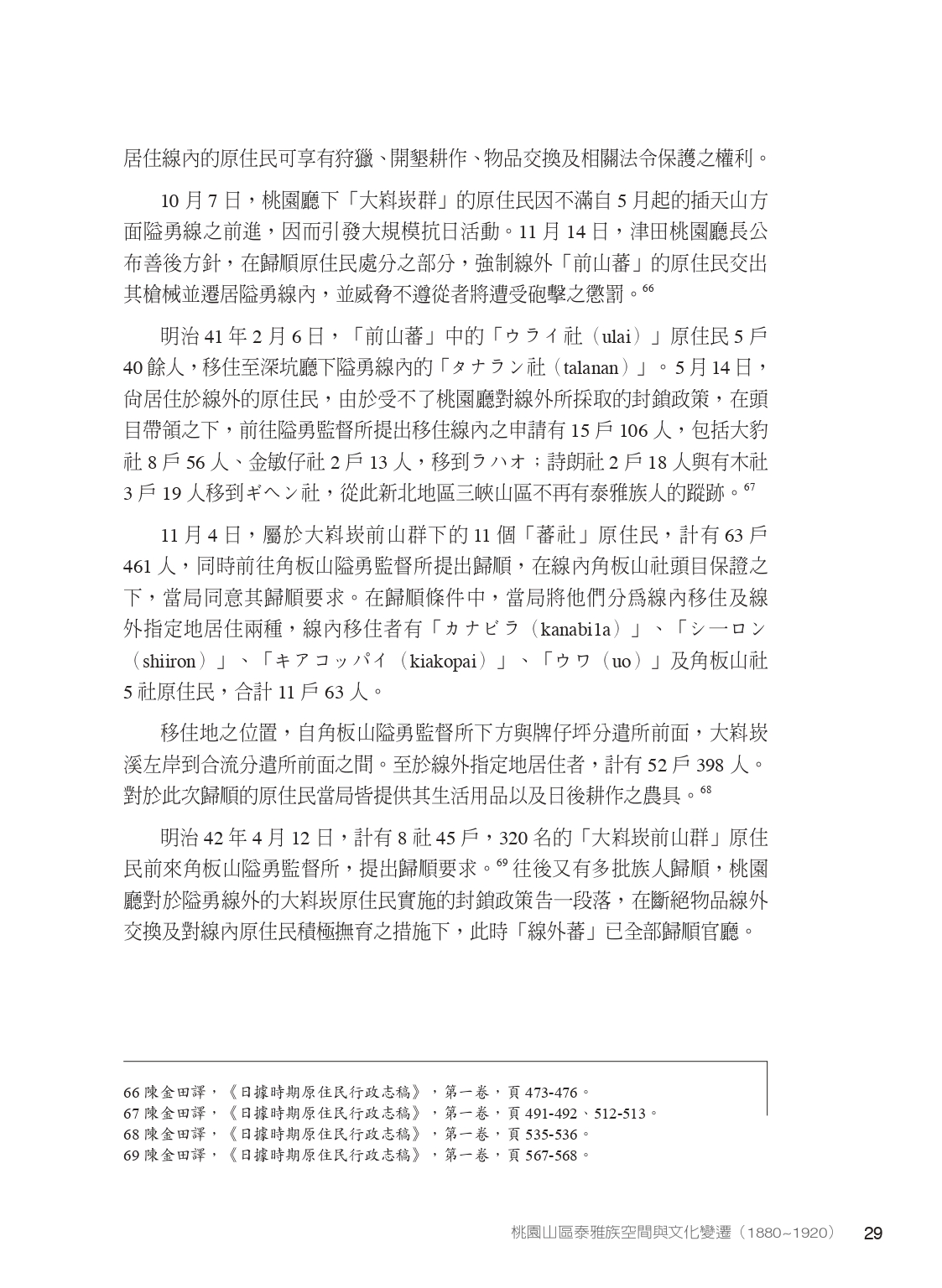

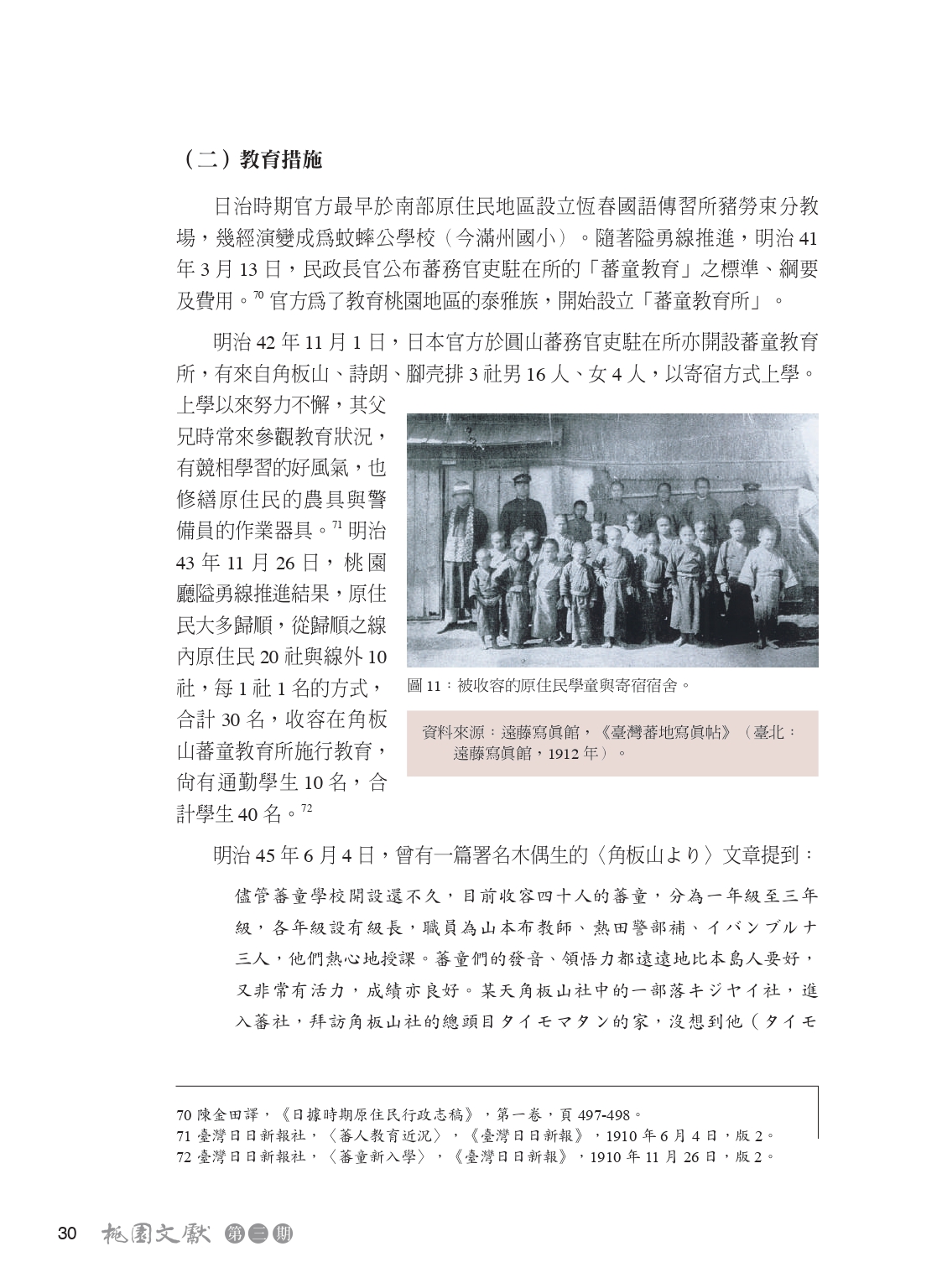

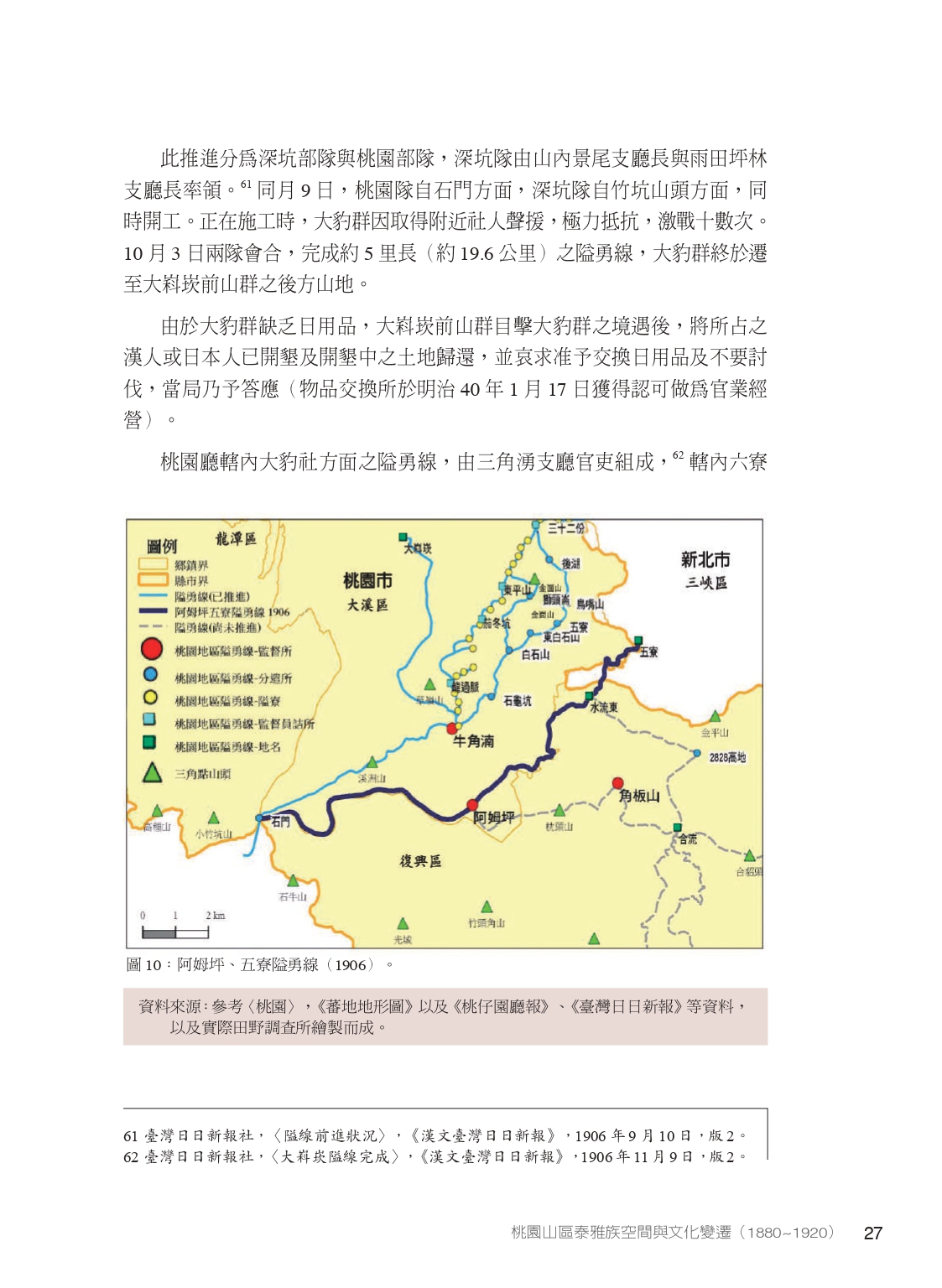

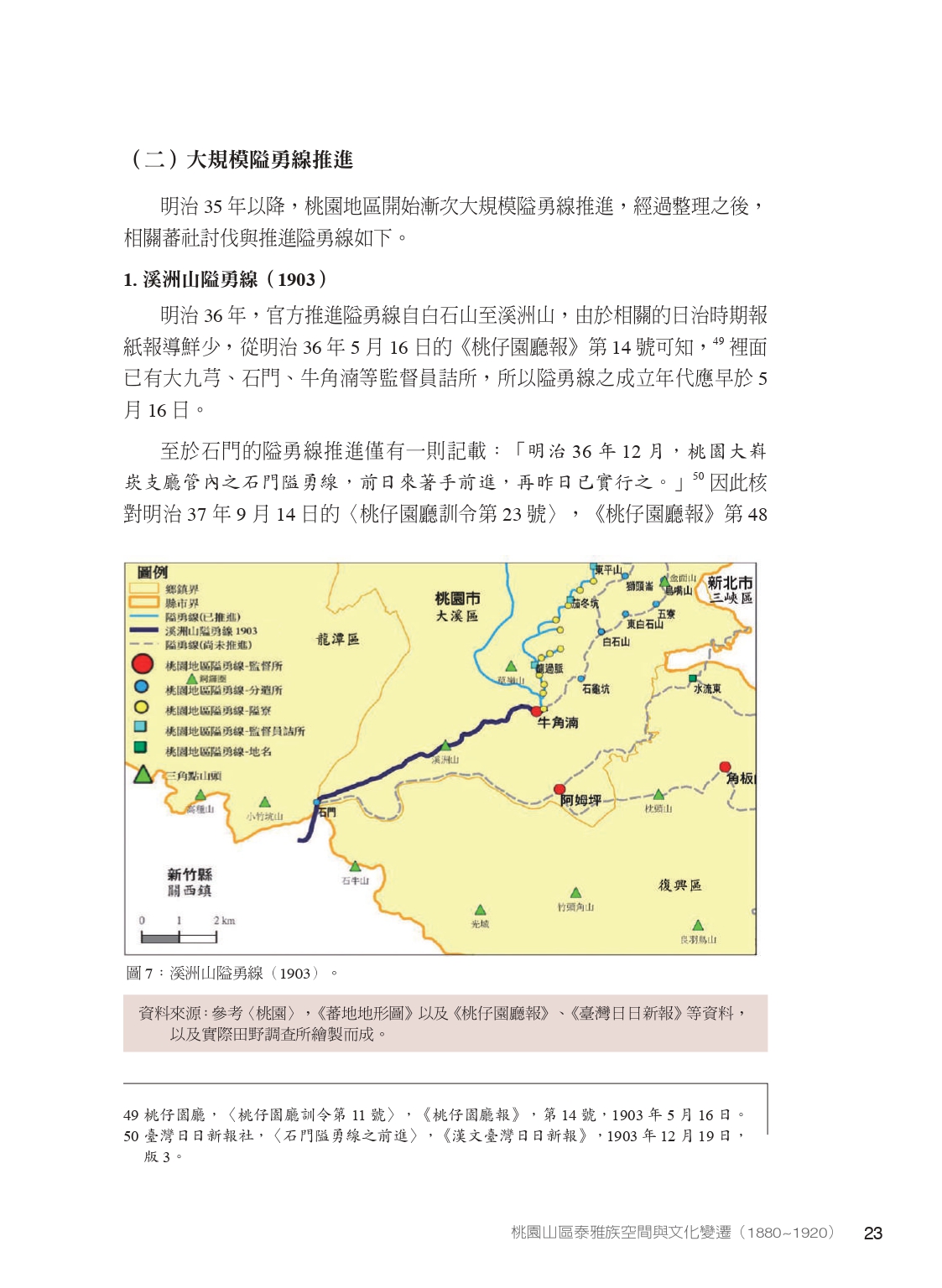

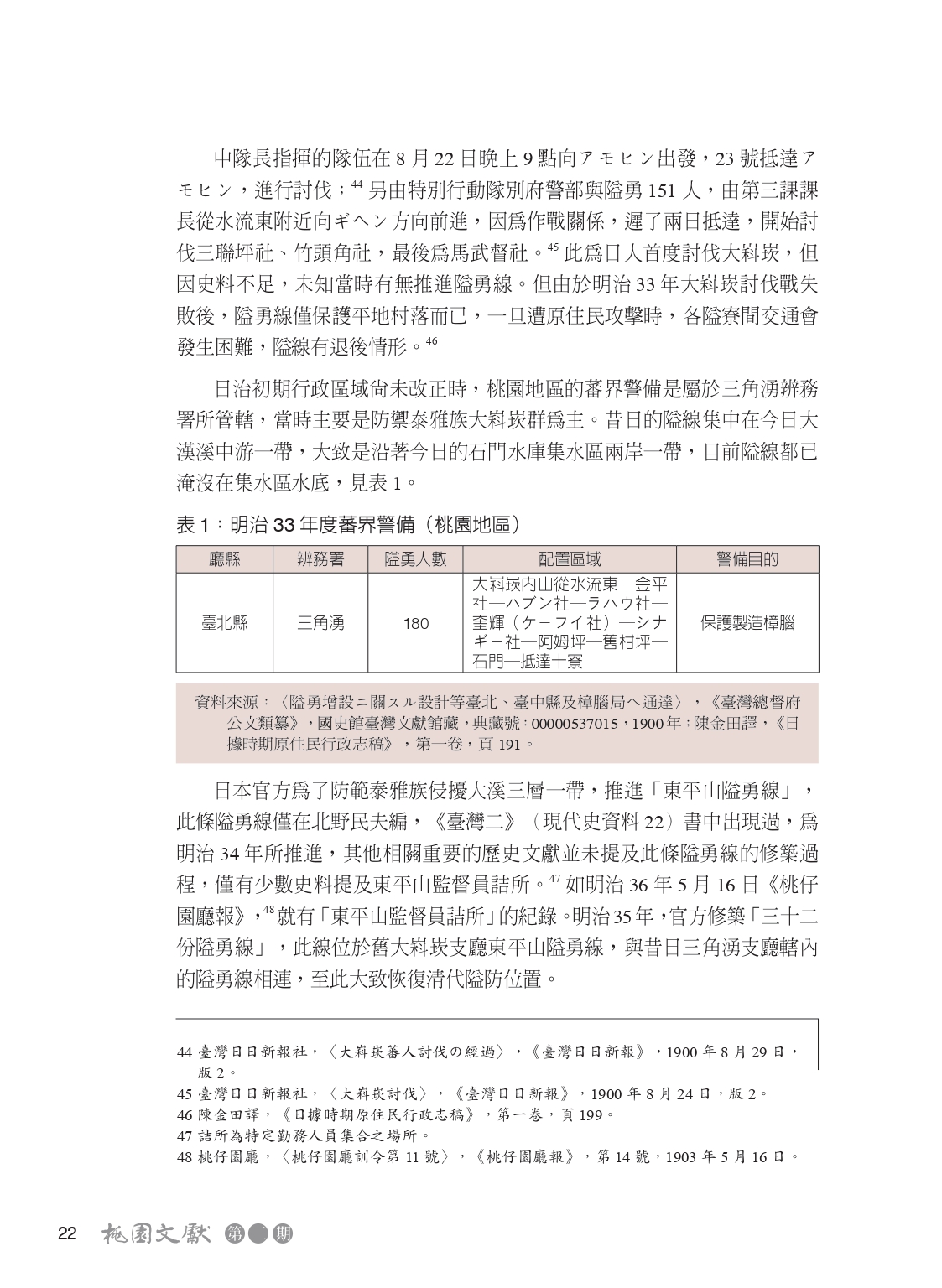

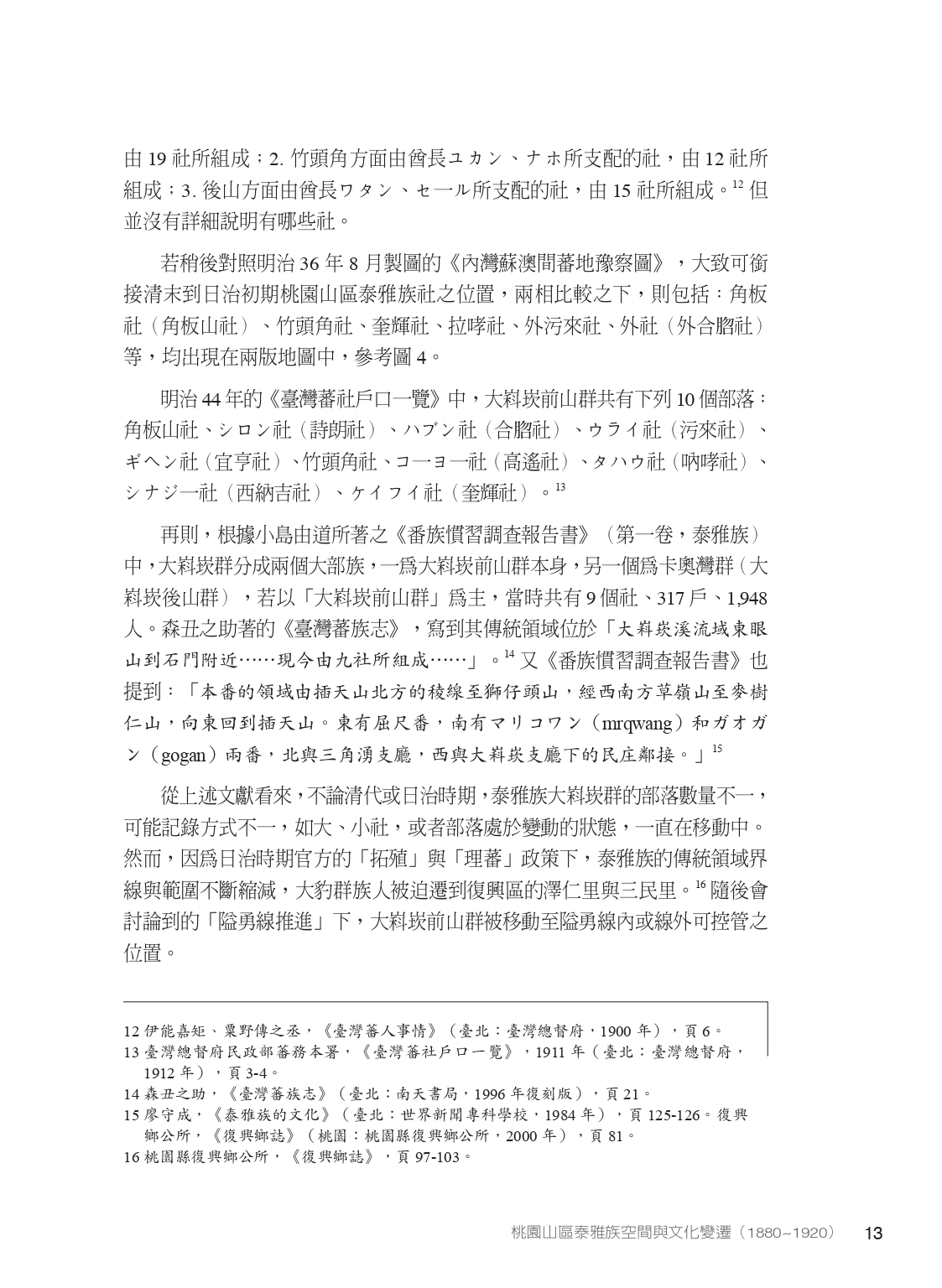

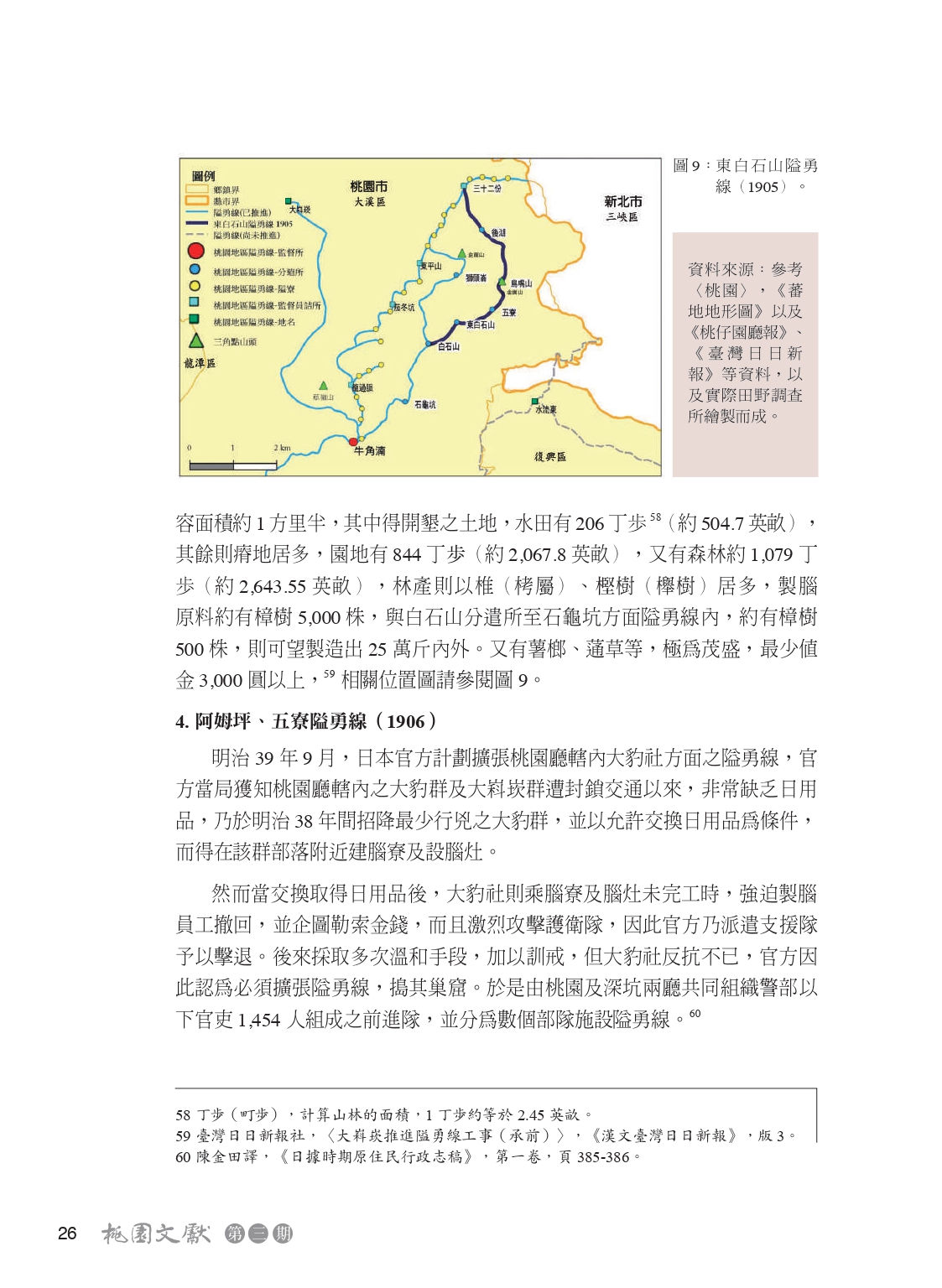

1895年邁入日本統治時代,山區的隘防組織一時未有力量順利承接而荒廢,原住民乃再佔領這些在隘防後方的田園茶園,稱為「生番奪卻地」,不過這種情形並不久,日本政府隨之招募隘勇,配合警察力量逐步攻取,明治35年後大舉推進隘勇線,包括了溪州山隘勇線、白石山隘勇線、東白石山隘勇線、阿姆坪及五寮隘勇線等等數條。

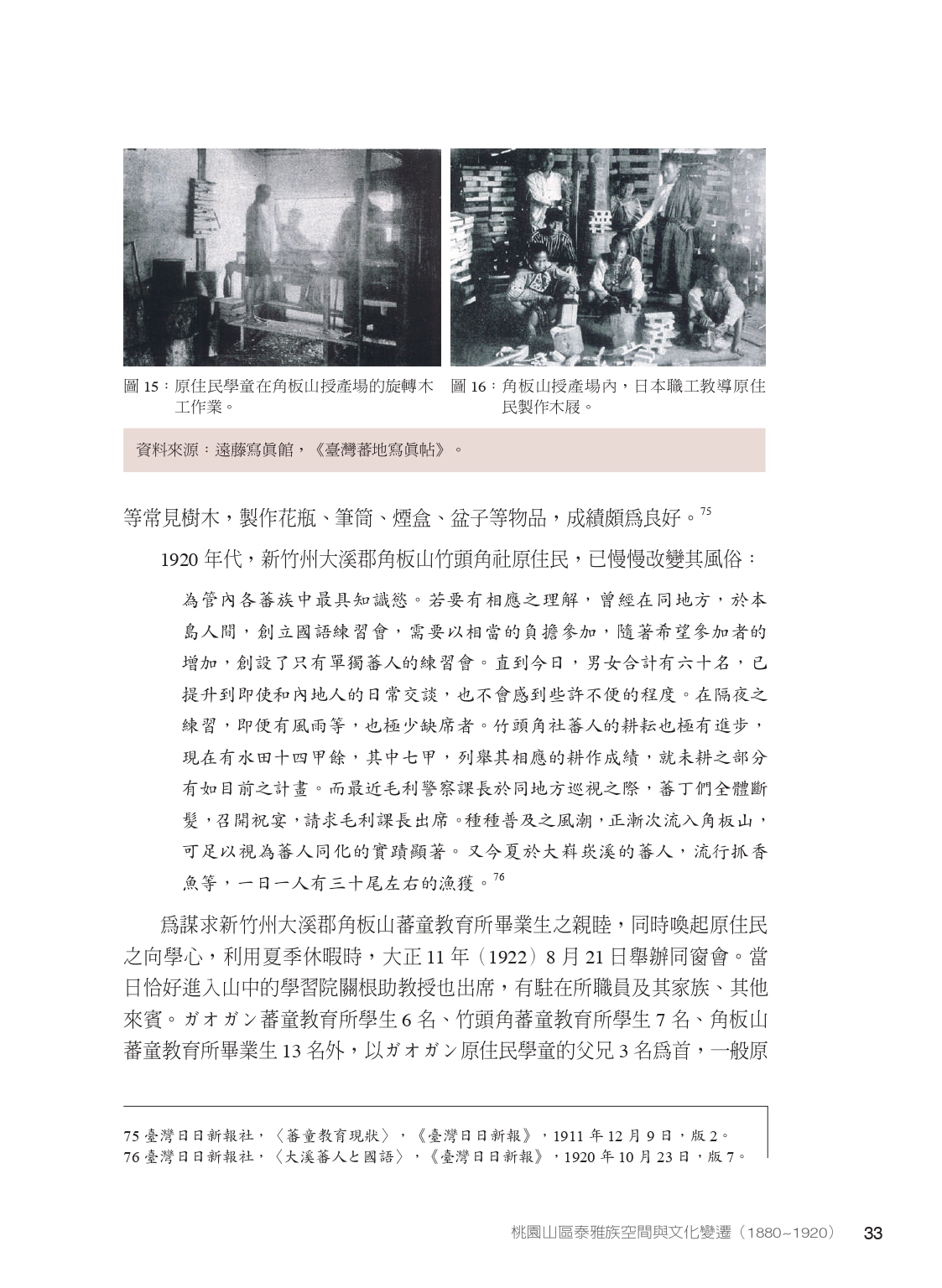

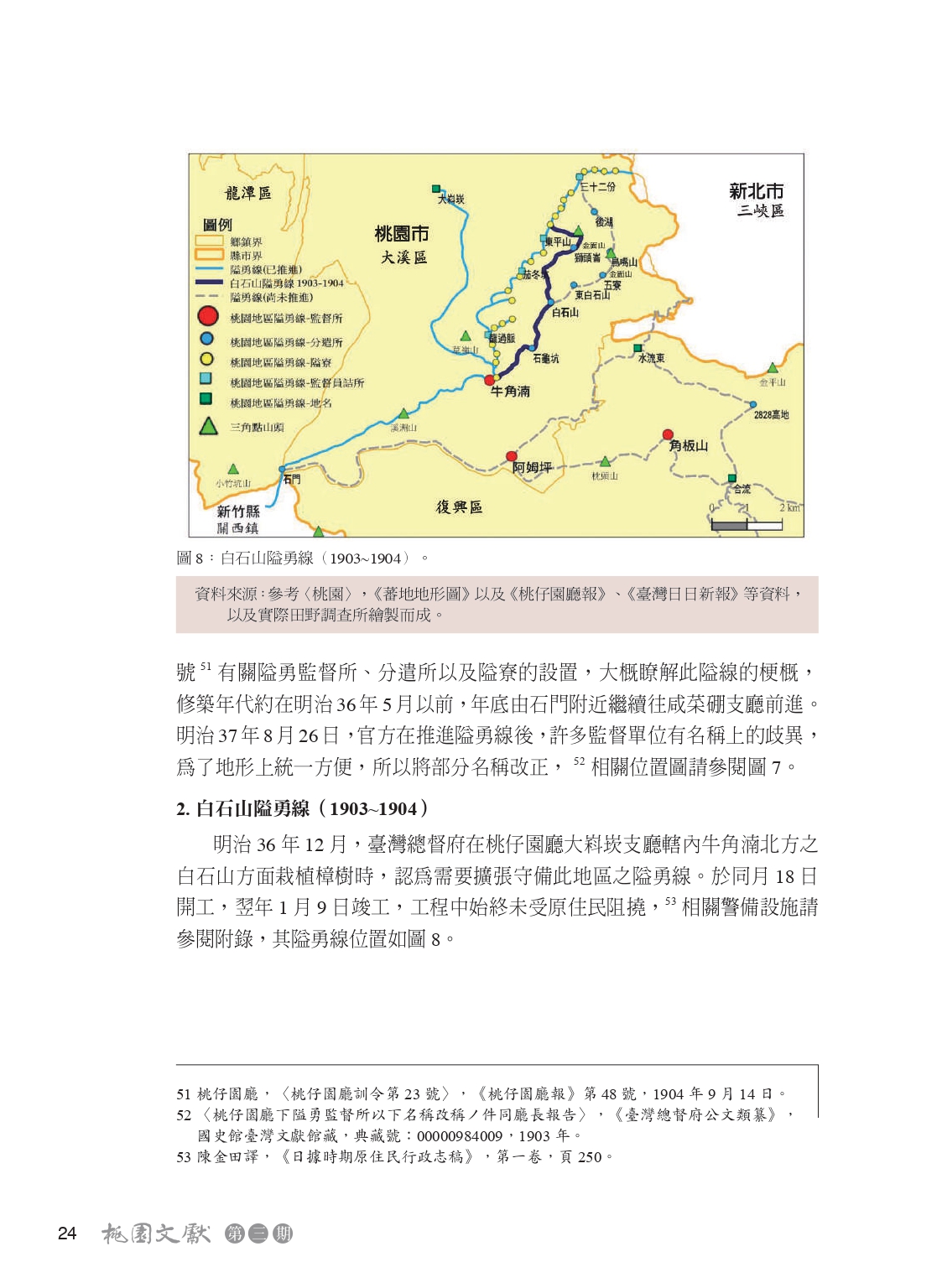

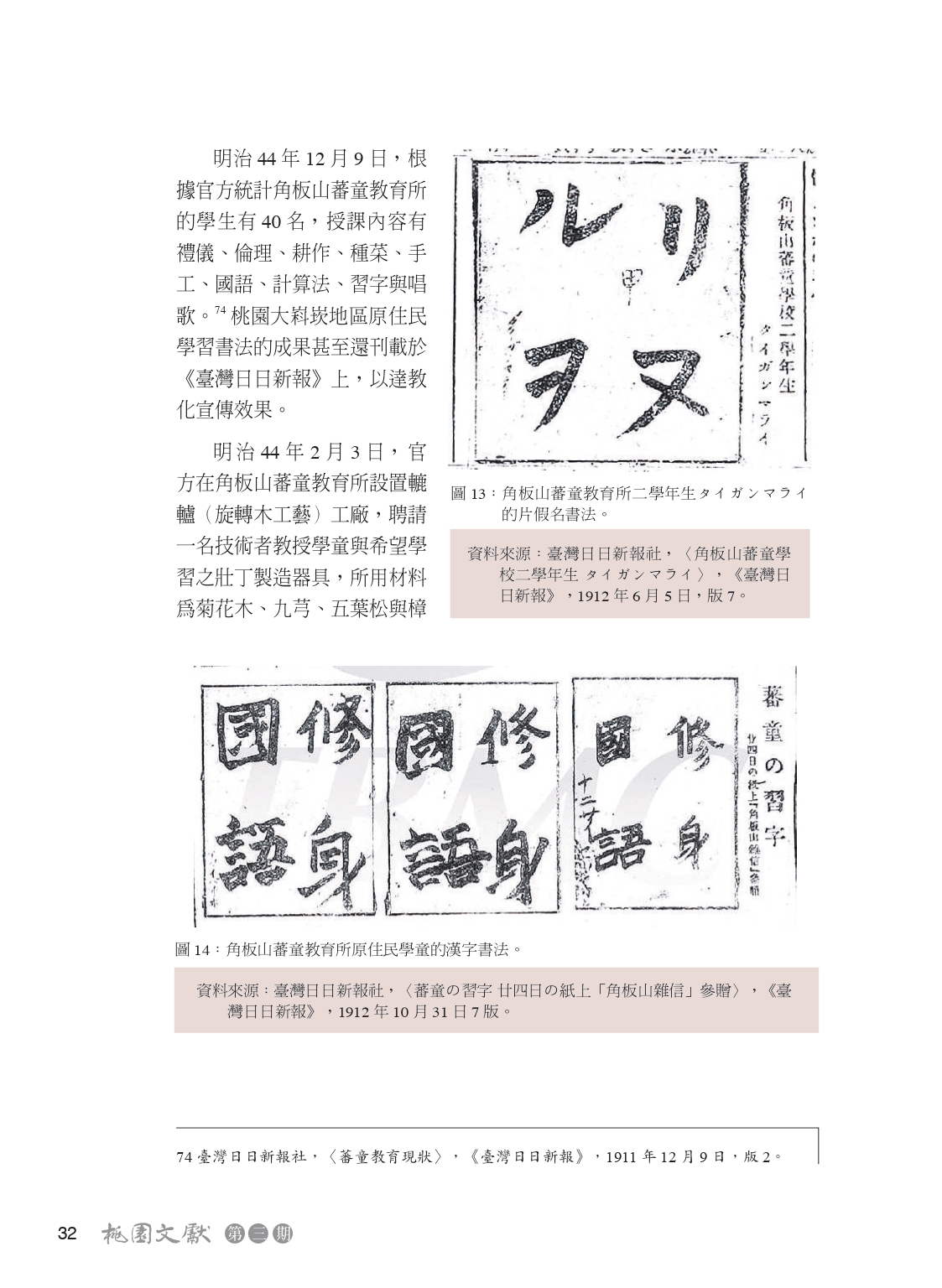

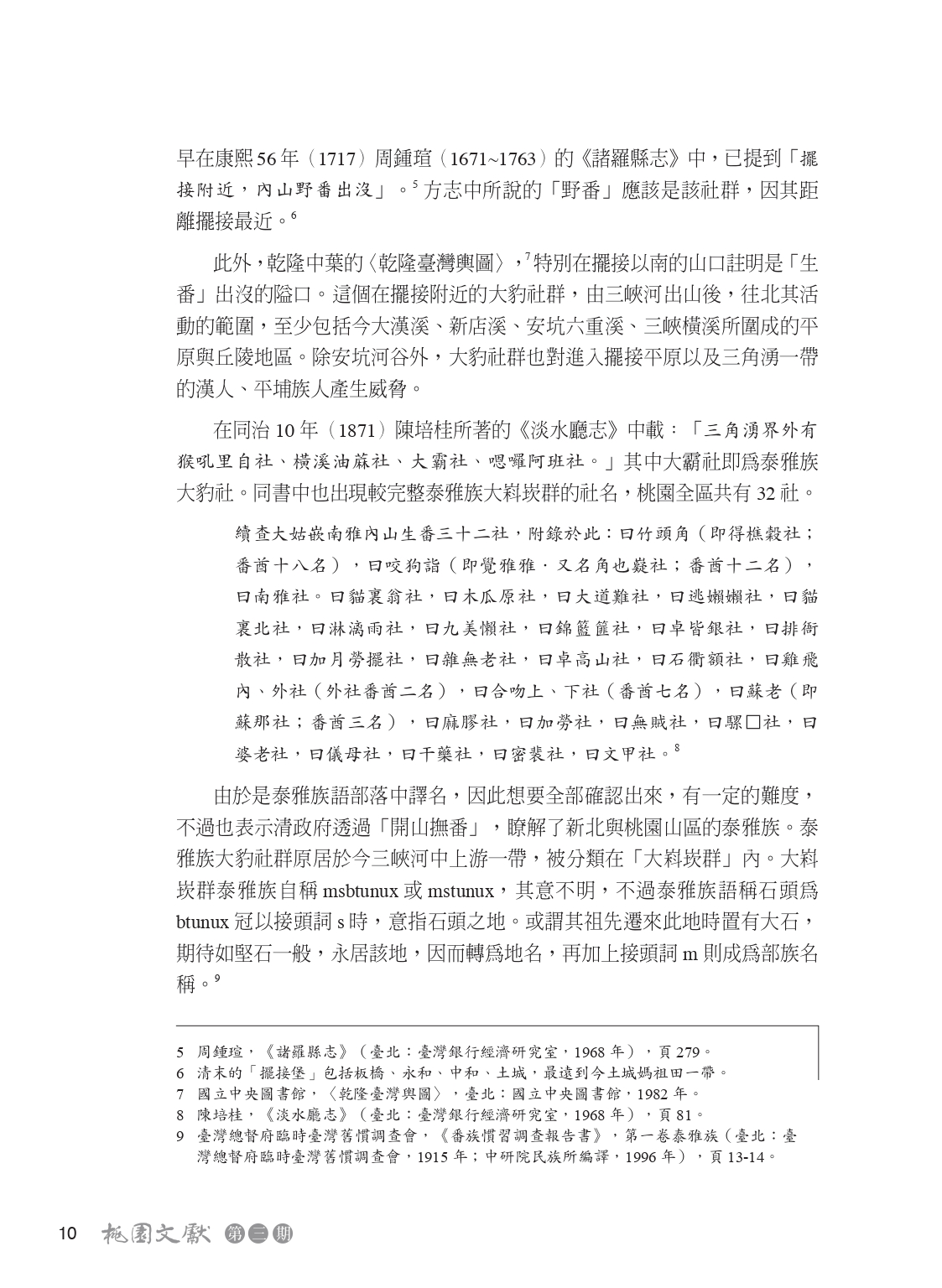

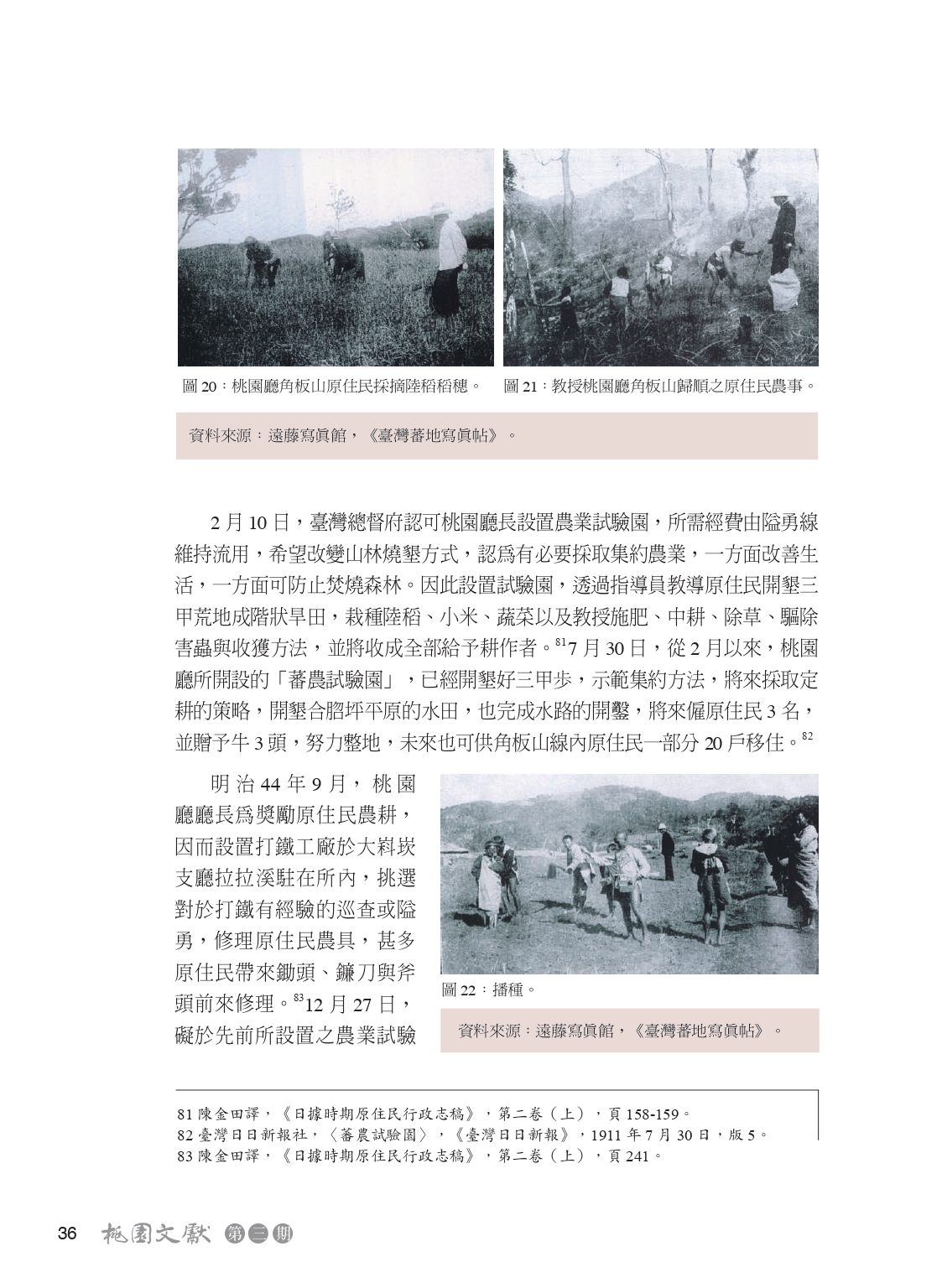

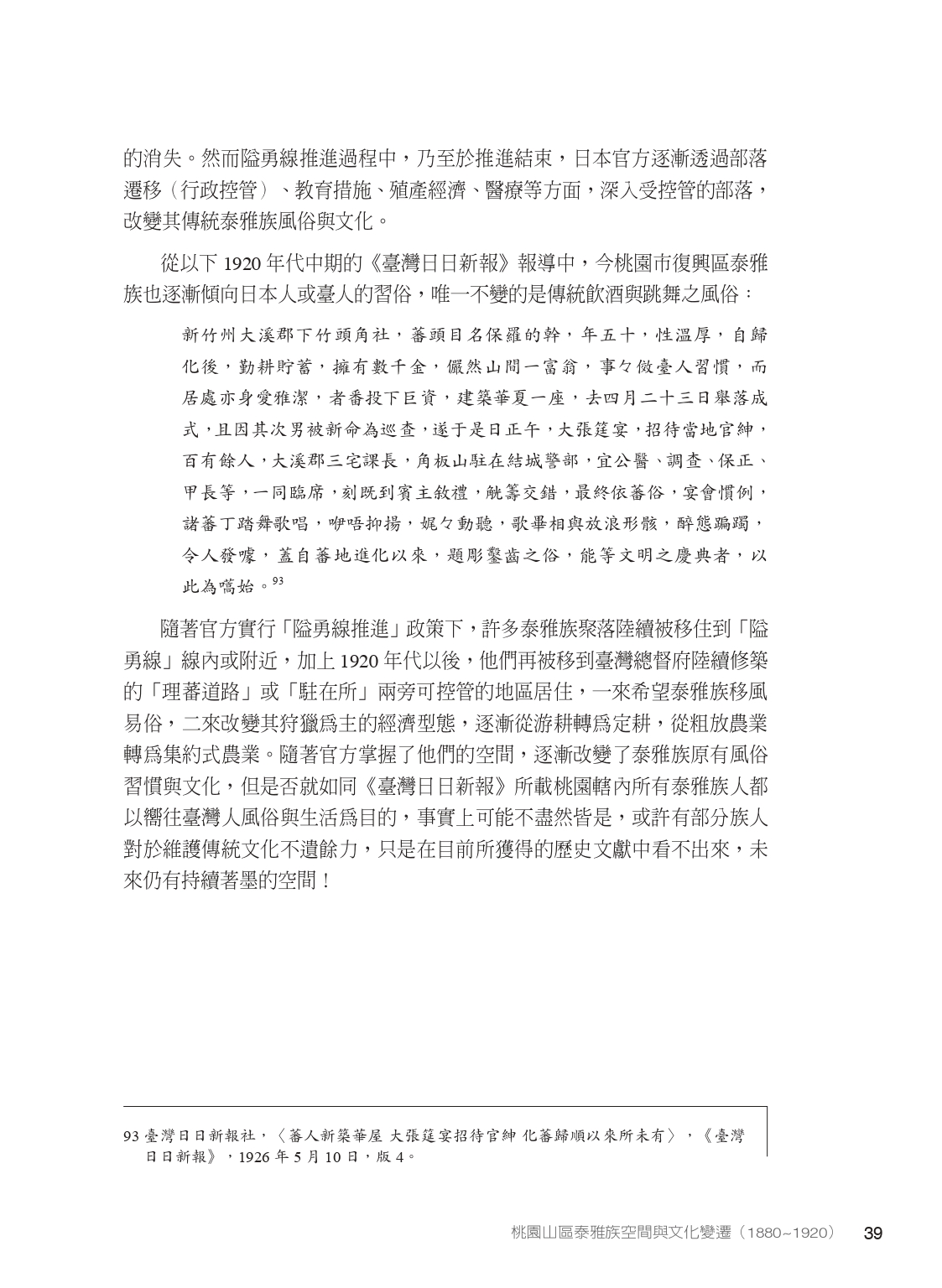

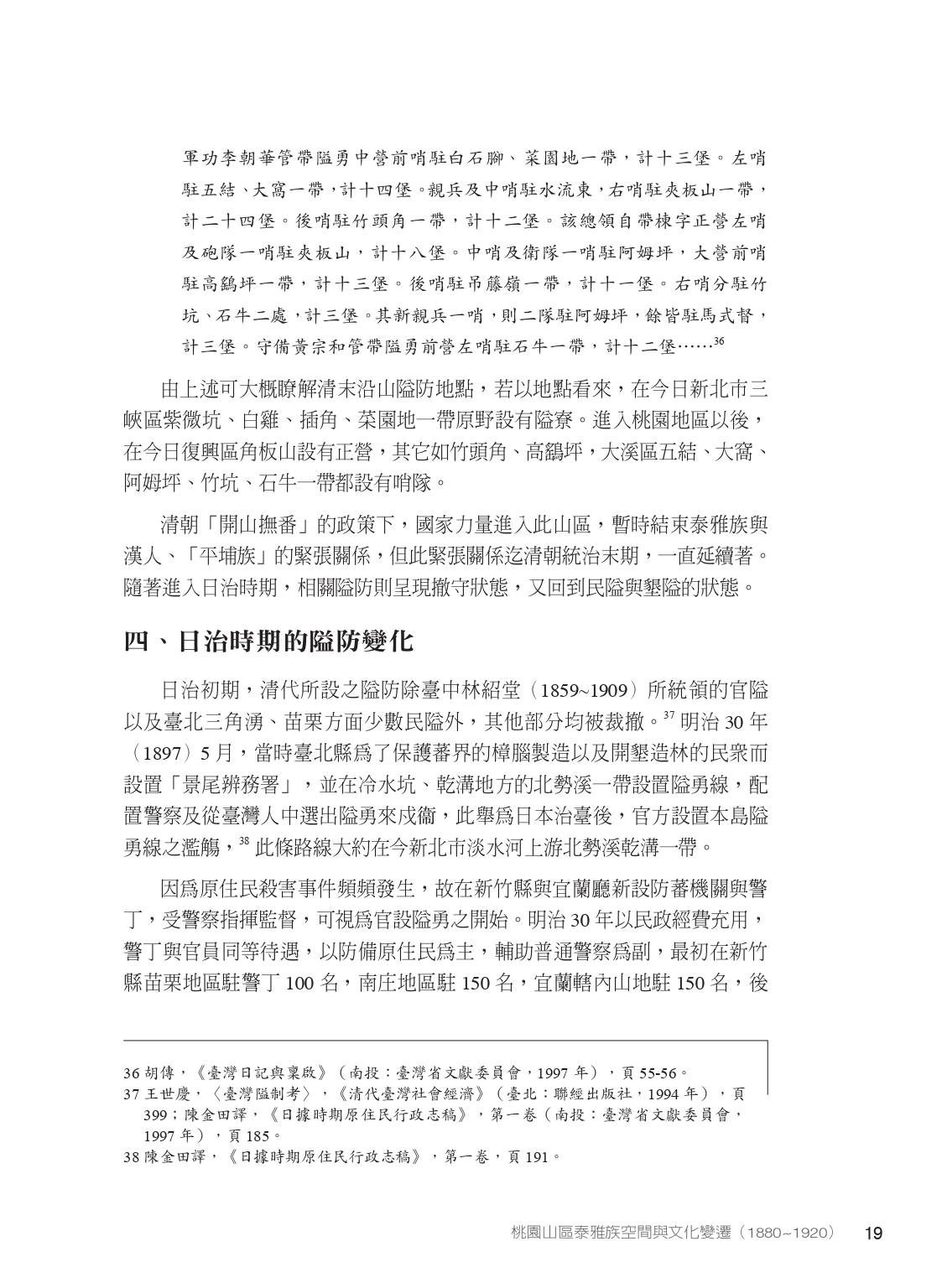

隘勇線的推進,是國家力量的強勢展現,背後的意涵實則是泰雅族原住民生活領域的壓縮,在無法與國家抗衡下,泰雅族各部落只能歸降政府,接受遷徙的要求。在此之下,日本人開始將教育引入山區,番童教育所就是日本人透過教育來試圖改變原住民文化的政策。在國家政策的推動下,復興區的泰雅族人生活習慣逐漸被改變,先是大規模被遷徙至隘勇線內,接著改變經濟型態,原本的狩獵、粗放農耕,改為定耕、集約農業,其文化及風俗日漸消失了。