跳到主要內容區塊

:::

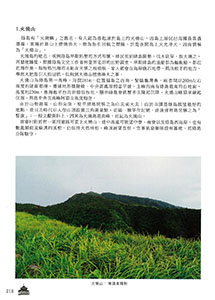

火燒山

綠島有「火燒嶼」之舊名,有人認為是起源於島上的火燒山,因島上居民出海捕魚常遇到濃霧,家屬於高山上燃燒柴火,作為指引回航的標誌,於是夜間島上火光沖天,因而慣稱「火燒山」。火燒島的地名,或許與綠島早期拓墾的方式有關,移民初到綠島開墾,伐木砍草、放火燒之,再墾地種植。火燒山為綠島第一高峰,海拔281m,位置偏島之西南,緊鄰龜灣鼻,兩者間以200m左右高度地陡崖相接。邊緣地形雖險峻,中央高處卻相當平緩。主峰西南有綠島最高的臺地面,高度約230m,是海蝕平臺而非熔岩臺地,顯示綠島曾經歷多次隆起沉降。此篇詮釋資料主要呈現國立臺東生活美學館出版於2010年之《日出臺東-南迴綠島文化景觀》一書,主要呈現南迴、綠島各地之文化景觀。《日出臺東-南迴綠島文化景觀》由趙川明、林韻梅、林榮登主編,全書分為兩部分,前半部為南迴篇,後半部為綠島篇。南迴篇囊括的行政區包括太麻里、大武、金峰、達仁四鄉,綠島書寫範圍囊括全島。 本計畫鼓勵共創共用,然請尊重原創者文字本意,圖檔亦請勿任意切割使用與散佈。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 資料來源日出台東:南迴.綠島文化景觀

- 撰寫者劉莒安

- 創作者趙川明

- 時間資訊出版日期2010/12

- 媒體類型圖書及手冊

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。