富岡舊名加路蘭,原址位於猴山東方、黑髮橋西南方的聚落,阿美語為Kalolan,意思是洗頭的地方。阿美族稱女人洗頭為Mikalolo,黑髮溪也就是因為有婦女常到此洗髮得名。光緒5年(1879),夏獻綸的《台灣輿圖》〈後山總圖〉,寫為「杞南社」。

明治30年(1897)列有「卑南辨務署廣鄉第七區加路蘭社」。社民與猴子山社原本屬於同一部落,因居住較分散,後以加路蘭為中心另成聚落。

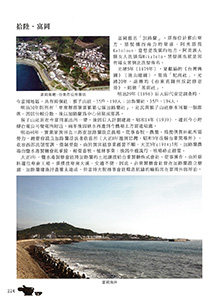

猴子山社原在今富岡派出所一代,後因日人計畫建港,昭和14年(1939)遷到今小野柳臺電公司變電所附近,兩年後因缺水再遷到今機廠上方雷達站處。

民國58年(1969),志航空軍基地的建設,改變了富岡的地貌。猴子山社大部分族人遷到石川,另建新部落;部分遷到今吉林路形成濱海部落。民國44年(1955)來臺的大陳義胞,原建在國小後方的富岡新村,也遷到富岡路的上方、新省道的兩側。

遷社後的濱海部落本與石川部落共同舉行收穫祭,民國72年(1983)正式分家,各自舉行。約在民國95年(2006)間,濱海部落正名為「pasawali」,阿美族語意為「東方」之意,意指新部落在舊部落東方。

民國97年(2008),巴沙哇力部落獲選為重點部落,部落族人組成的「巴吉發浪文化發展協會」,在富岡橋南端省道旁重建聚會所、祭屋等傳統建築,定期辦理傳統文化活動。

本文字摘錄自2009年國立臺東生活美學館出版之《日出臺東-東海岸文化景觀》,主編為趙川明、林韻梅。透過實地勘查與座談,凝聚共識,呈現東海岸文化地景以及人民與土地歷史的連結,突出在地珍貴特性。本書考證詳實,因此取用推廣時請尊重原創者文字本意。

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。