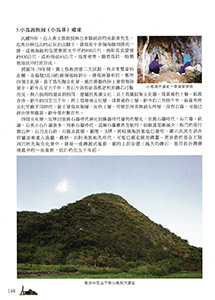

民國76年(1987),臺灣大學黃仕強教授與臺東縣政府吳敦善先生,在馬沙林尼山石灰岩山腳下,發現十多個海蝕洞排成一排。這些海蝕的位置東距太平洋約800公尺,南距馬武窟溪約400公尺,高約海拔46公尺。高度相等,顯然為同一個時期被海浪沖打形成。

民國78-79年(1989-1990)黃士強教授曾兩次試掘,有非常豐富的收穫,在編號5和10的兩個海蝕洞中發現地層相同,都有四個文化層,最下為先陶文化層,處於黃褐色沙土層與海砂層中,距今五千到六千年,其石片器與砍器都是利用礫石打製而成,與八仙洞、潮音洞同屬長濱文化;其上為繩紋陶文化層,再上為卑南文化層,涵蓋卑南文化早晚不同時代;最上層為灰陶層,灰色土層,可能是阿美族祖先所留,可能已經在使用鐵器,距今僅有數百年。

更珍貴的是在五號洞穴的先陶文化層中發現一座蹲踞式墓葬,頭的上部安置三塊大的礫石,是目前臺灣發現最早的一座墓葬,估計在約五千年前。

此篇詮釋資料摘錄自《日出臺東-東海岸文化景觀》,此書由國立臺東生活美學館於2009年出版,由趙川明、林韻梅主編,依序介紹臺東縣境內的東海岸文化景點。該書乃由國立臺東生活美學館邀集地方文史工作者進行座談蒐集共識後,實地探勘東海岸地景後,經過考證撰寫而成。本計畫鼓勵共創共用,然使用時請尊重原創者文字本意。

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。