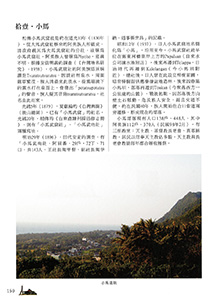

相傳小馬武窟社是在約道光10年(1830年),從大馬武窟社移來的阿美族人所組成,清政府視其為大馬武窟社的分社,故稱為小馬武窟社,阿美族人曾稱為Piyoyo,意義不明。根據安倍明義的調查,小馬武窟社的阿美語原稱為Tsuratsutsuratsu,因該社有泉水,族人清晨汲水,從葉端滴下的露水打在泉上發出似此聲。

昭和12年(1937),日人將小馬武窟社簡化為「小馬」,沿用至今。小馬武窟社最早位在舊東河橋南岸上方Papalaan,後來再遷到Telappa。日治時代再遷到Kalolangan,今小馬圳附近,日人曾在此地建立樟樹苗圃供應泰源盆地造林。後因修築小馬圳,部落再遷到Toakan。戰後初期因部落後方山壁土石鬆動,故在民國40年(1951)開始往臺11省道兩旁遷移,形成現在部落。

本文字摘錄自2009年國立臺東生活美學館出版之《日出臺東-東海岸文化景觀》,主編為趙川明、林韻梅。透過實地勘查與座談,凝聚共識,呈現東海岸文化地景以及人民與土地歷史的連結,突出在地珍貴特性。本書考證詳實,因此取用推廣時請尊重原創者文字本意。

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。