煙仔罟為定置漁網古稱,日治時代稱為「鰹待網」,最早在清同治年間的鼻頭角、深澳就有人設置。日治時代一組定置漁網需要人力為漁夫12人,卸魚、搬運工約12人,炊事女工2人,會計、監督各1人,共需約27人。捕魚工作黎明黃昏各一次,其他時間則是漁夫進行洗網、捕網、染網等工作。

大正14(1925),日人莊司辨吉向臺東廳申請漁業權,這是今成功鎮定置漁網的肇始。當年利用「大敷網」捕獲鰹魚12萬尾,製成柴魚6375公斤,裝成85箱運往基隆銷售,因而一舉成名。

昭和8年(1933),臺東廳共有定置魚場12場,除加路蘭漁場外都為本島人經營。戰後成功鎮定置漁場持續發展,唯「大敷網」改良成「漏網類」的定置網。

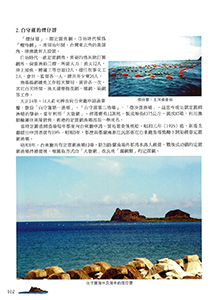

白守蓮定置漁場日治時期為宜蘭人經營,後民國40-60年間因多外地漁民移入,也帶來新的捕魚方式,漁權糾紛時常發生。後宜蘭人退場由本地人接手,因盈餘不敷成本,經營權更換頻繁。民國90年代僅剩白守蓮、石雨傘各兩組定置漁場,股東多為成功鎮民與宜蘭人,由宜蘭人擔任漁場經理,目前石雨傘的兩組呈歇業狀況。

本文字摘錄自2009年國立臺東生活美學館出版之《日出臺東-東海岸文化景觀》,主編為趙川明、林韻梅。透過實地勘查與座談,凝聚共識,呈現東海岸文化地景以及人民與土地歷史的連結,突出在地珍貴特性。本書考證詳實,因此取用推廣時請尊重原創者文字本意。

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。