跳到主要內容區塊

:::

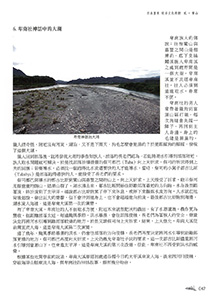

卑南社神話中的大湖

「往昔鸞山與嘉豐之間山是相連的,底下北絲鬮溪匯入卑南溪之處到鹿野間是一個大湖,卑南溪並不流經卑南社,社人必須要到遠處取水,非常不便。卑南社的男人常帶著獵狗到富源山區打獵,每次狗總會失蹤一陣子才回來,身上的毛總是濕濕的。獵人很奇怪,附近沒有河流、湖泊,又不是下雨天,狗毛怎麼會是濕的?於是跟蹤狗的腳蹤,發現了這個大湖。獵人回到部落後,就將發現大湖的事告知族人,部落的長老們認為若能將湖水引導到部落附近,族人取水問題就可解決。」卑南大溪總共歷經三次演變,根據某些地質學家的說法,卑南大溪原經初鹿通谷循今日的太平溪東流入海,後來因河川侵蝕,穿破海岸山脈東流入海,與卑南社的神話故事,頗有幾分吻合。此篇詮釋資料參考國立臺東生活美學館出版的《日出臺東-縱谷文化景觀》。此書出版於2011年,趙川明主編,是繼《日出臺東-東海岸文化景觀》、《日出臺東-南迴綠島文化景觀》等系列的第三本,為臺東的人文、自然、歷史、產業等景觀特色做了詳實的介紹與紀錄。縱谷地區地形狹長、文化與族群多元,目前生活於此地區的族群主要有平原地區的阿美族、平埔族與漢人,隨之而形成的宗教信仰、文化、產業特色亦相當多元。本計畫鼓勵共創共用,然請尊重原創者文字本意。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 資料來源日出臺東:縱谷文化景觀

- 撰寫者劉莒安

- 創作者趙川明

- 時間資訊出版日期2011/12

- 媒體類型圖書及手冊

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。