仁和宮位於二林鎮市區內,是二林地區歷史最悠久的媽祖廟,奉祀主神為天上聖母,陪祀神明有觀世音菩薩、虎爺公、註生娘娘、文昌帝君、土地公、十八羅漢。仁和宮興建確切時間已不可考,雖已故民俗專家林衡道在《鯤島探源(3)》內記載仁和宮創建於康熙60年(1721),卻有部分學者反對此說法,認為仁和宮的興建,以清朝乾隆初年(1736)較為確切。

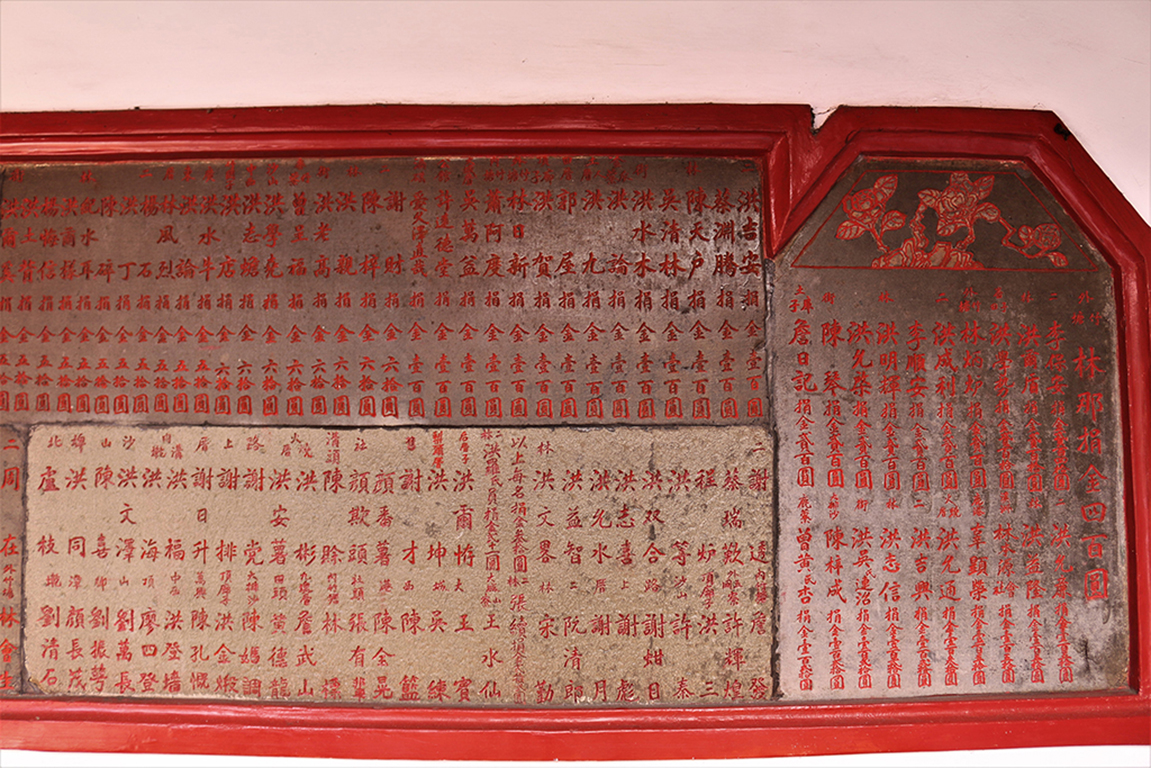

仁和宮歷經幾次翻修,最早一次翻修是於嘉慶年間,重修碑記就是在嘉慶20年(1815)時所刻,是仁和宮保存最久的碑文。其中碑文記載有「二林有聖母宮,由來舊矣。」。清初時期,先民來台開墾,生存不易,仁和宮創建之初,應為簡陋,且廟名也非現在所稱的仁和宮。「年久既久,庙貌剝落。歲丁卯,耆老士紳共謀改作,仍其舊之方而擴之,益以後楹為三進;己巳夏,以地方弗靖,停工。歲在閼逢閹茂孟冬之月,復襄斯舉;」從碑文可以看出,經歷重修的仁和宮成為三進式的建築物,整修期間遭逢亂世,曾有延宕,工程歷經七年時間,但民間對媽祖信仰的堅定,仍堅持將仁和宮修建完成。

自清代時期興建的仁和宮,兩百年來經過數次改建、重修,仍然保有傳統建築原貌。其中一次重修,是於日治時期大正14年(1925),重修碑記留有投資糖廠的林本源會社、辜顯榮與愛久澤直哉的名字。特別的是,當年六月完工,蔗農與知識份子即合作,在仁和宮成立「蔗農組合」組織,展開一連串爭取農民權益的運動,其中著名的衝突即我們現在熟知的「二林蔗農事件」。1985年11月27日經行政院內政部公告,為台閩地區三級古蹟。