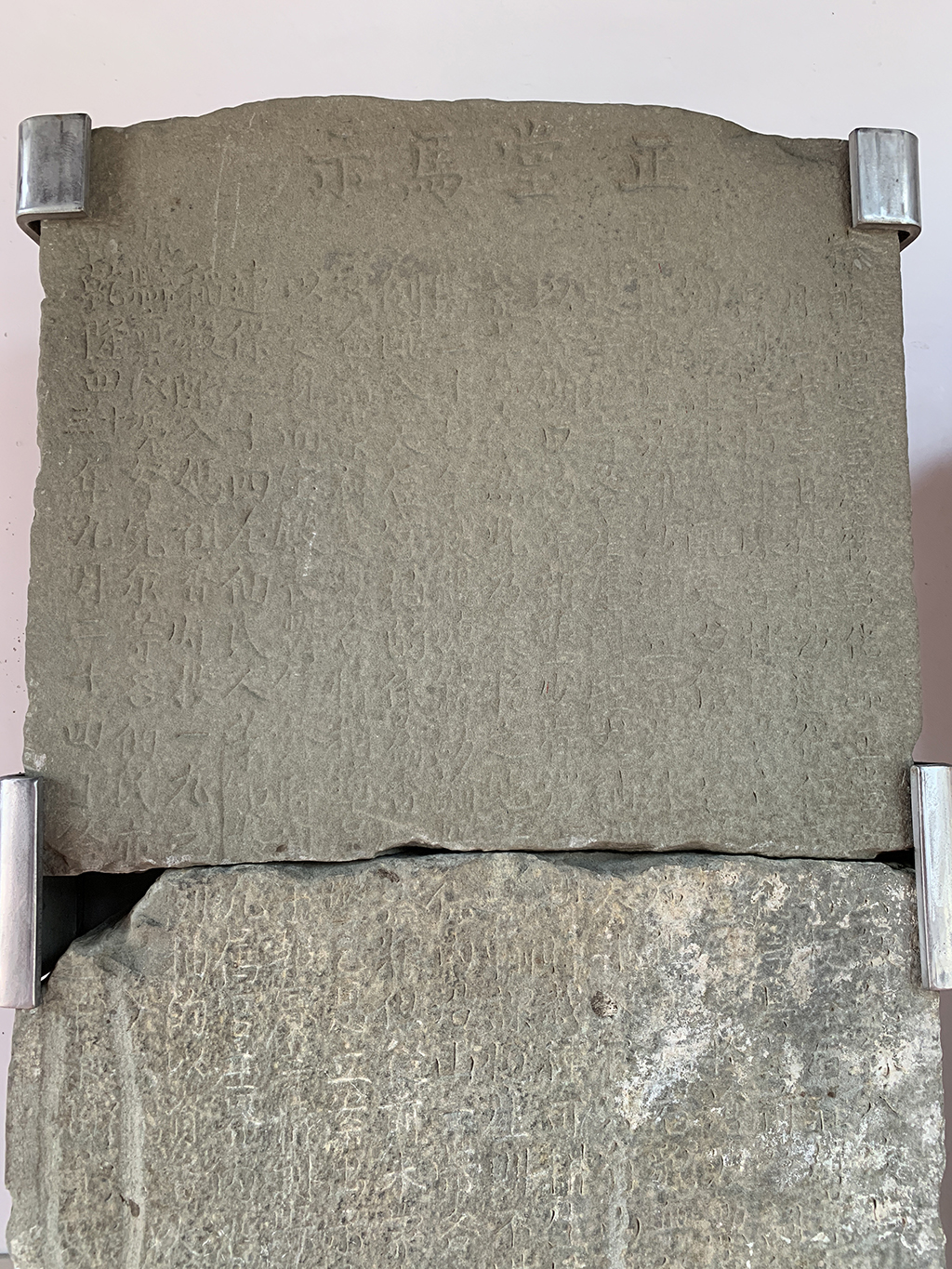

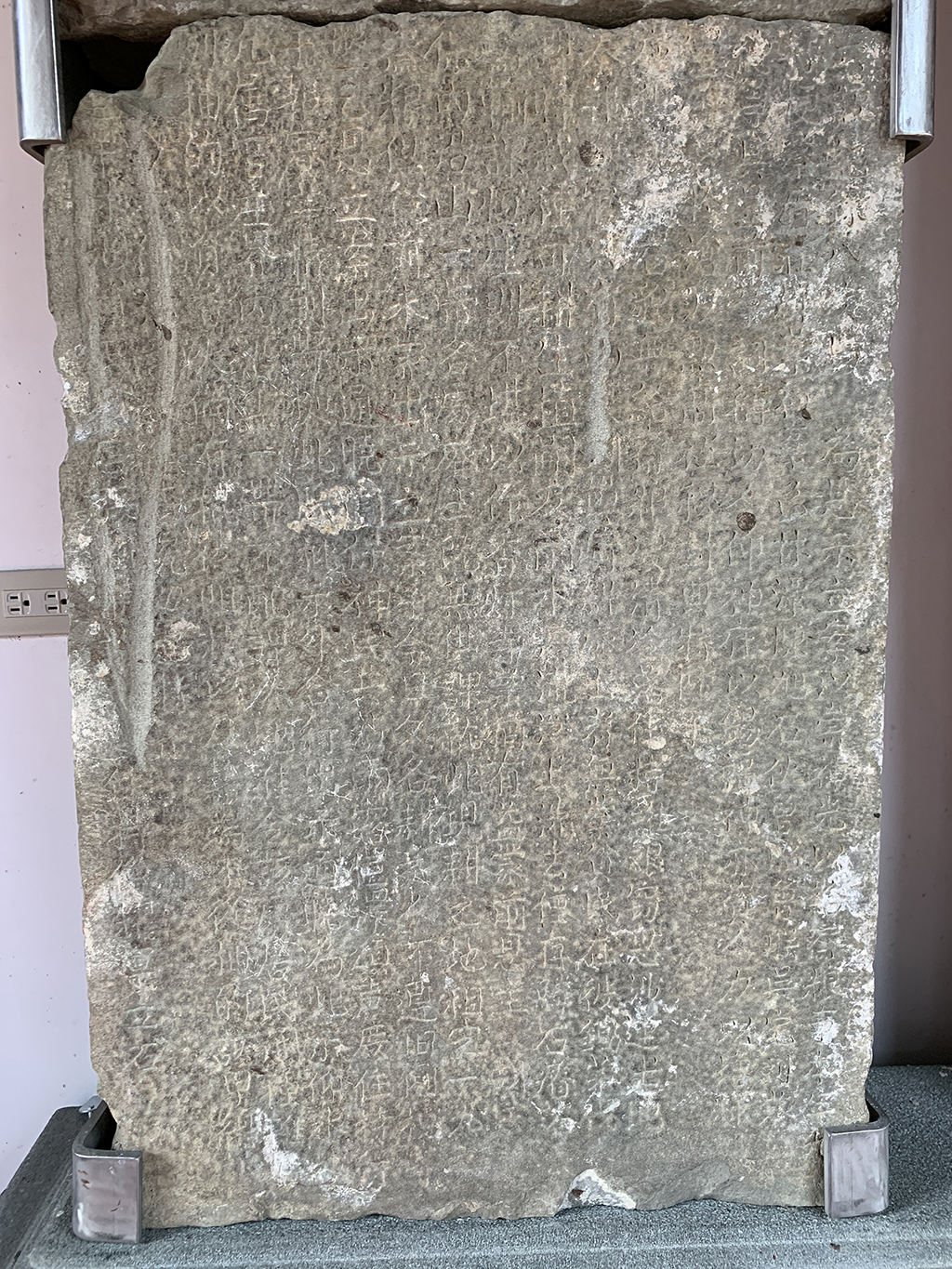

正堂馬示碑,正確名稱為乾隆43年 (1778)的「歲納稻穀定例充為媽祖香燈碑記」。乾隆40年(1775)4月,馬鳴鑣調任臺灣府彰化縣知縣,乾隆43年(1778)由馬鳴鑣設立碑石,因碑上有橫字「正堂馬示」四字,故可名「正堂馬示碑」。此碑原在連興宮右壁,只剩上半部,九二一地震之後自牆壁脫掉,原收在正殿右側牆下,該殘碑係林文龍於連興宮舊料堆中所發現。而下半部碑文一度遺失,今已找回,合併放在連興宮內。

古碑內容大致敘述水沙連地區屢遭水災,已開墾的田埔遭沖毀大半,加上農作收成不好,無法繳納田稅。乾隆23年(1762),前任縣令胡邦翰偕同巡台總督親自勘災了解,乃奏准減免受災田園,先有「二甲作一甲」碑告示。此外,並諭示日後稻穀收成依十分之一的比例配入媽祖廟,作為香油租資。縣令胡邦翰的義舉,在十幾年後馬鳴鑣任內,始由村民發起,聯名呈請縣府刻石立碑。

道光年間《彰化縣志》〈列傳〉中有胡邦翰傳記,記:「今沙連天后聖母廟,其後有胡公祿位祠,凡遇胡公誕辰,家家慶祝,如奉生佛然。」這也是《雲林縣采訪冊》記載:「(連興宮)附祀福建巡撫定公之長生祿位、彰化縣令胡公邦翰祿位」,以及「前彰化縣邑令胡公邦翰捐置山租若干,為寺僧香火之資。」的由來。

如今竹山連興宮內設有牌位,供奉清代官吏:署理閩浙總督定長、彰化知縣胡邦翰、松吟李老爺(彰化知縣李振青)等三位名銜。其中胡邦翰的長生祿位與正堂馬示碑,即是胡公造福鄉民的德政之佐證。