圖為刊載於1973年出版之「臺灣省茶業改良場民國六十一年年報」的「動力拔根機之開發」計畫。

茶樹經濟生產年線達60年,雖然有業管理良好的茶園,可生產超過百年,但就經濟眼光看,仍以全園更新種植較佳。此外,有些茶園因為環境因素、病蟲害或管理不當,使樹勢過於衰弱或園相不整,也已更新種植為佳。當然,所種植的品種,如無法滿足市場需求,也必須更新種植。

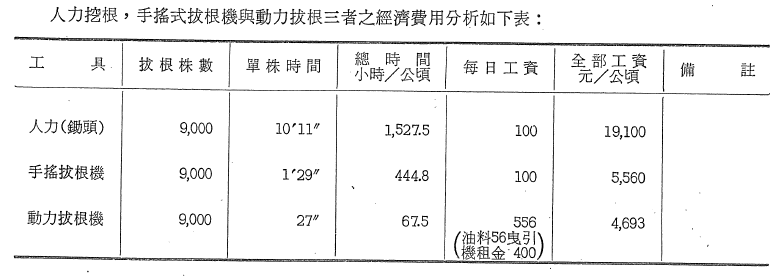

在1972年(民國61年)資料顯示,臺灣當時主要利用人力(鋤頭)進行茶樹拔除,工作相當辛苦,當時拔除一株茶樹需要10-11分鐘,利用手搖式的拔根機平均一株1-2分鐘,茶業改良場開發動力拔根機並搭配耕耘機與曳引機作業,平均一株只需約30秒。清除一公頃的茶樹(9,000株)來計算,人力(鋤頭)作業需要191,00元,手搖拔根機作業需要5,560元。本研究係將手搖拔根機改良,加上機械動力,稱為動力拔根機,改良之動力拔根機作業需要4,693元(包含油料與曳引機租金)。可看出動力拔根機較為經濟實惠,但斜坡茶園曳引機行駛不便,仍以手搖式拔根機作業為主,且當時手搖式拔根機作業扣出人工費僅需800元左右,較為實惠。

1979年(民國68年),該場再將動力拔根機改改造,拔根時間平均作業約3.6株/分,效率更高。