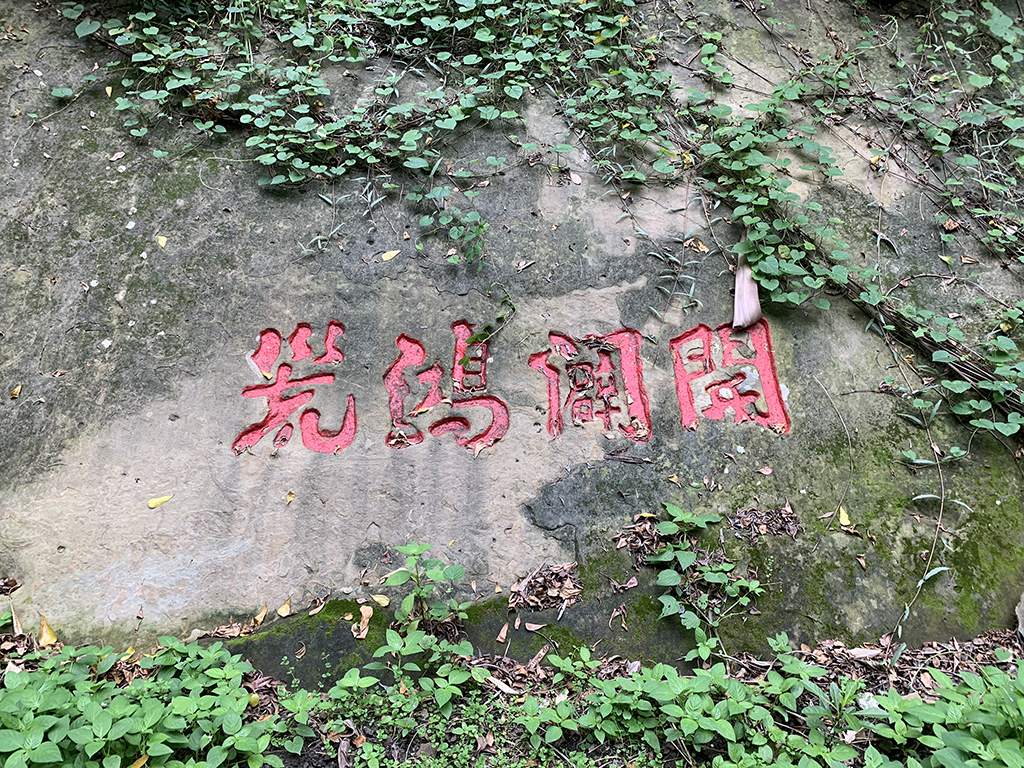

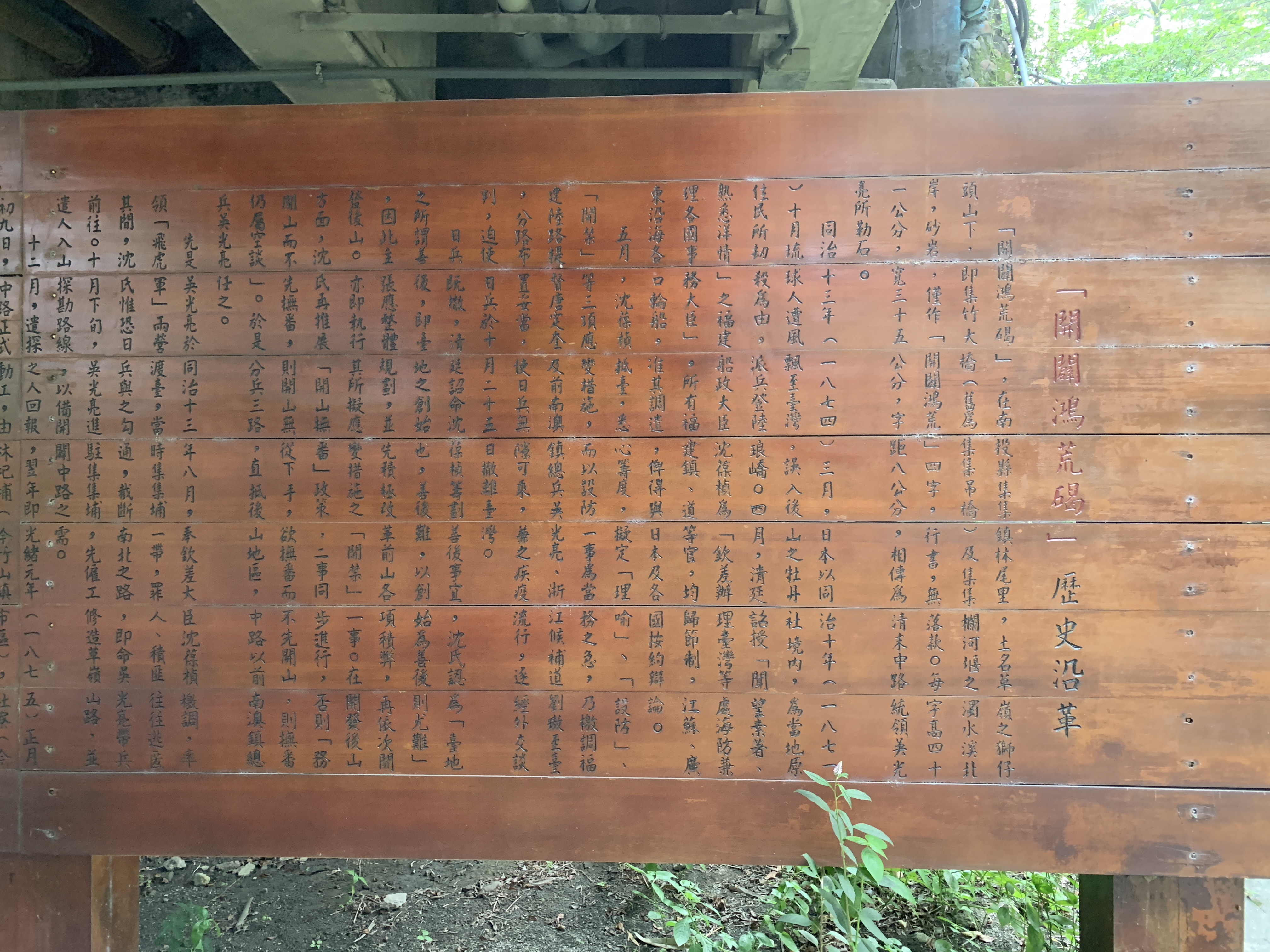

牡丹社事件後,促使清朝政府著手開山撫番的任務,招集墾民以開闢後山。繼同治13年(1874)末所開闢之北、南二條橫貫東西的通道,於光緒元年(1875)加開中路。由總兵吳光亮兵三營於同治13年(1874)十月,率粵勇兩營駐紮集集,辦理開山撫番事宜,光緒元年(1875)開始八通關古道開闢工程。吳光亮奉命開山撫番,募集飛虎軍,十月進駐集集,行經草嶺濁水溪畔,由於無法越山而過,故經由溪底通過,並在濁水溪北岸的岩壁上寫下「開闢鴻荒」四字,以示入境化外之地,勉勵兵士排除萬難達成任務。石碣上的字長35公分、字高41公分、每字間距8公分,是行書字體,寫在高約兩公尺,寬約12公尺的砂岩上。

石碣同八通關古道見證清朝、日本開闢後山、治理東、西的歷史意義,故於1987年同屬八通關古道列入國家一級古蹟。由於石碣位處集集欄河堰工程範圍內,差點沒入濁水溪,經地方人士提倡保存之下,後來花費2億變更了集集攔河堰的工程設計,才成功保住「開闢洪荒」,因此也被稱作2億古蹟。