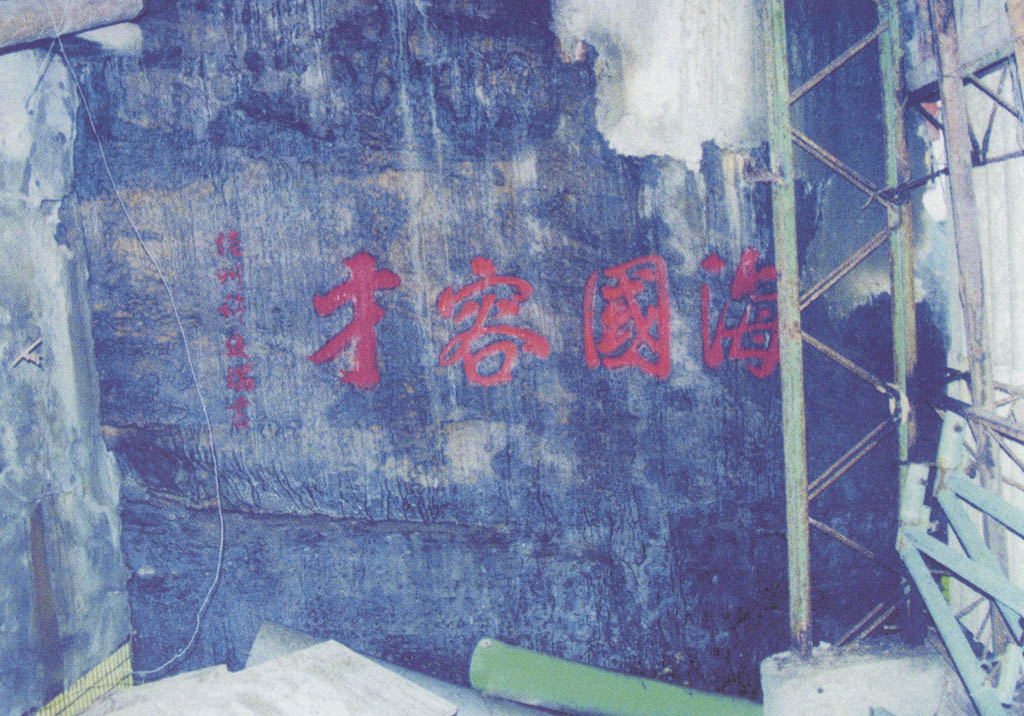

「海國容才」石刻,據稱與開採煤礦有關。其創作時間,據稱刻於1875年(光緒元年),即八斗子官礦(清國井)開辦時;創作地點在今基隆市中正區調和街萬安堂後山壁,由中國撫州(江西臨川縣)許廷瑞署名,寫於3層樓高的砂岩石壁上。

「海國容才」石刻的由來,有各種不同的說法:

(1)「海國容才」岩壁深處,原是一海溝,從調和街旁的碧砂溪,可直達長潭溝海域,於「海國容才」處會合,形成險惡漩渦,極易造成船難事件;故鑴刻「海國容才」,渴望大海能包容討海為生的漁民。

(2)「海國容才」此地,早年為與海相連的深潭,停靠載運煤礦的船隻,常因海浪拍打、形成漩渦,因而發生船難,故鑴刻「海國容才」,希望大海包容這些船民。

(3)中國清廷派無期徒刑、死刑囚犯,前來採礦,期勉他們也是有用的人才。

不過,若探討「海國容才」、「八斗子官礦」之間的關係,1875年(光緒元年),才剛規劃官礦,尚未開採,僅有私採的民窰;因此,「海國容才」4字,不太可能是指這些礦工。

由於八斗子官礦是採西式的開採方法,沈葆楨請來英籍礦師翟薩(David Tyzack)抵臺勘察、規劃,故「海國容才」4字,或許指這些遠從海外來規劃官礦的專業外籍礦師。

截至2003年(民國92年),在調和街市場(調和公有零售市場)旁邊的「萬安堂」左側,放置雜物的倉庫中,關著1面曾經掛在高聳山壁上的傳奇石刻。如果,還原到當時的地景地貌,「海國容才」石刻是高高橫在陡峭的山壁上,提醒著往來於臺灣第1口官煤(八斗子官礦)的官員、煤工、行旅之人,「海國」是可以(或必須)「容才」的。

截至2009年,萬安堂管理委員會獲知「海國容才」石刻深具歷史意義,最後決定將倉庫拆除,讓此遺跡重見天日。