〈基隆市民飲食習慣沿革〉,由洪連成先生撰寫,乃《根》其一篇章,論述的時間範圍,從清治至戰後時期。出版時間為1991年(民國80年)5月,刊載於《根》第54頁至第56頁。

〈基隆市民飲食習慣沿革〉一文,內容從主食切入,先講述「米飯」、「麵食」,然後,講述「魚肉蔬菜」、「食品加工業」、「宴席」、「西餐」、「和菜」、「調味品」、「水果」、「茶飲」、「酒」、「補品」等飲食類型;對於一地飲食習慣的探討,字裡行間,也反映在地人的習慣、禮俗、歷史等文化根源。

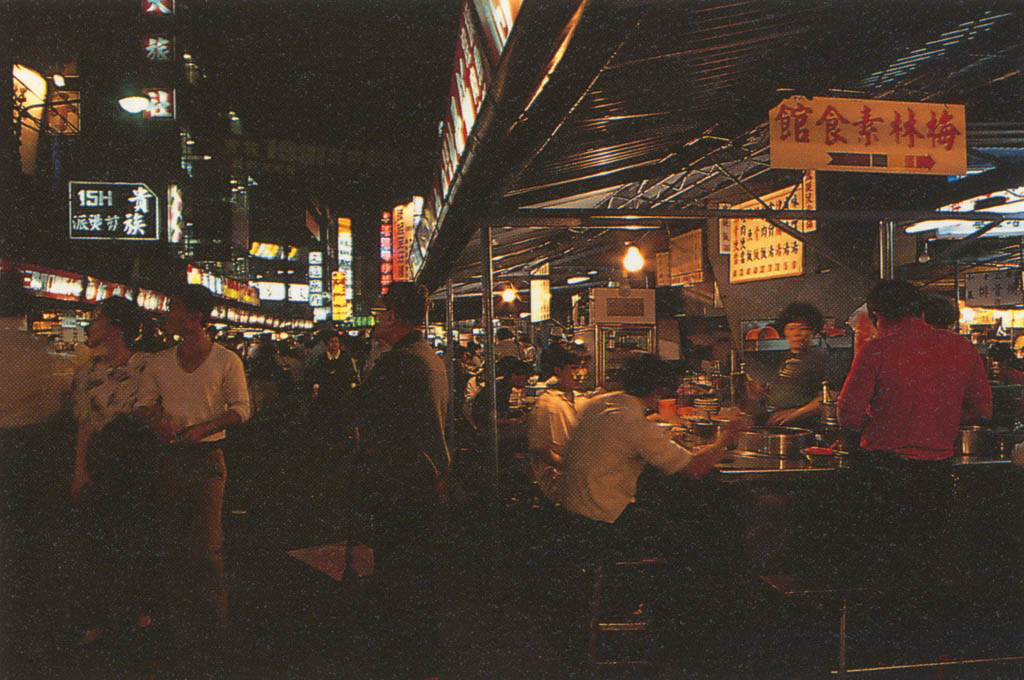

其中,提到基隆市的「食物攤擔」發達,進而提到奠濟宮前的「廟口」。

奠濟宮,是基隆重要的歷史發展指標、空間地標。臺灣傳統的寺廟,不止是民間信仰活動的中心,藉由人群的聚集、流動,使寺廟、及其周遭,產生商業交易功能。

奠濟宮前的仁三路,隨著港埠市街的發展,各類飲食、物品流通,廟口逐漸成為具有地方特色的小吃攤街;「基隆廟口」已成為馳名國內、外的飲食街道,更可以作為「基隆」的另一代名詞。