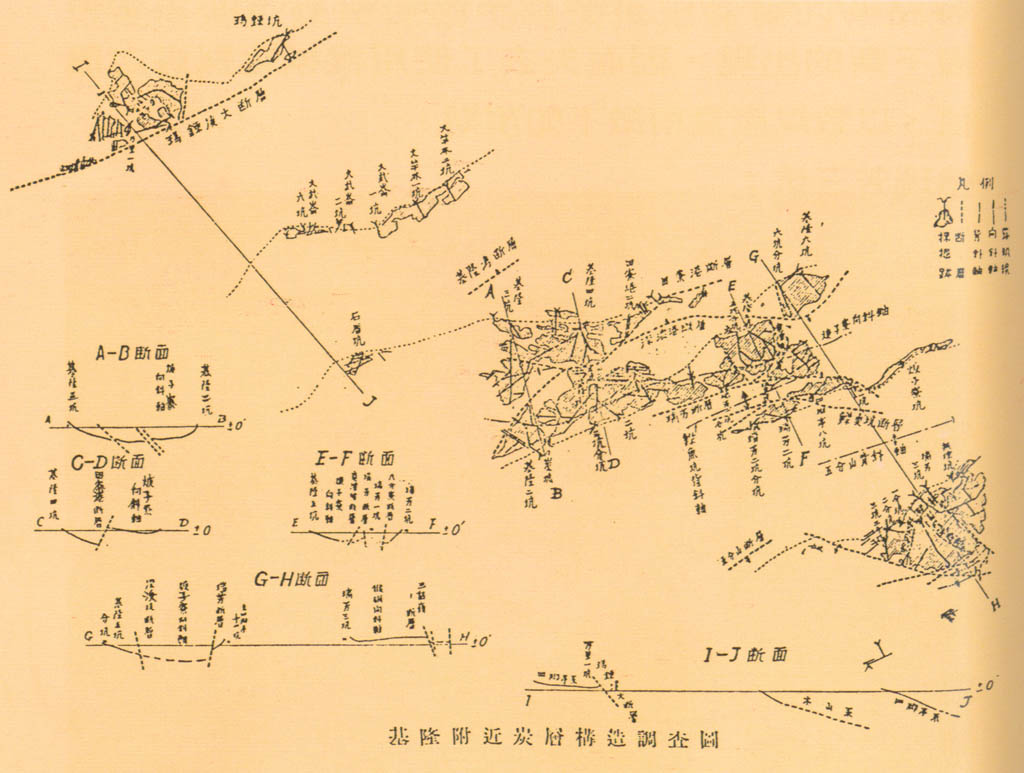

〈基隆附近炭層構造調查圖〉,此圖為日本人所繪之日治時期基隆附近炭層構造調查圖,圖中以精細測量的地質層面加以解說臺灣的炭層構造。

基隆炭礦株式會社,設立於1918年(大正7年)3月27日,基隆炭礦會社所擁有的礦區面積共計約有3,000萬坪(約10,000公頃)。這些礦區,包括了臺灣北部煤田的主要區域。會社當時開採的煤層,雖然厚度大都是在1公尺以下,不過卻具有:(1)煤炭品質良好、(2)坑內水較少、(3)且近基隆港、運銷方便等各項優點。

在此時期以前的礦場開坑方式,大半係以水平坑或淺斜坑,而仍有以中國清朝時之狸掘法(拖籠坑)或配合較進步的殘柱式的開採方法。多數用蒸汽動力,過段時期經輔導改用長壁式採煤法,後又隨坑內之發展改以電氣動力,而照明之電石燈亦改用可攜帶式電燈,原用煤鍋之人工採煤,亦逐步改以風鍋、電鑽機代替,視煤層條件改用機械化採煤。

會社經營後況稍現活潑,有供不應求的情形。在過去財界不景氣時代未開採之薄煤層或粘結煤,以及被棄之不顧的次級煤層,遂具有復採的價值。