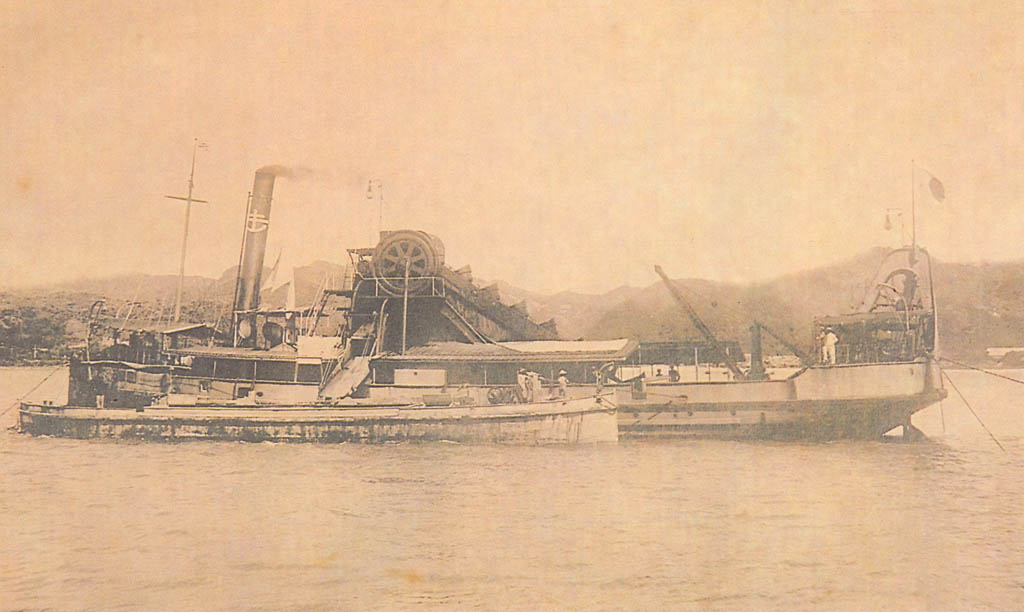

日治時期「挖泥中的瑞芳號」照片,拍攝時間為1914年(大正3年),拍攝地點在基隆港。瑞芳號正在執行第3期築港工程中的「浚渫(挖泥)」,本期的浚深,從5號碼頭至18號碼頭的航道,一直浚深到仙洞防波堤外的外港,同時將牛稠港海埔浚深,擴張港內深水區,使20,000噸級的輪船可以進港繫泊。

在基隆還沒築港之前,低潮時,沿岸許多地方都是海埔、沙灘;當時,3,000噸級的輪船都只能駛進基隆外港,投錨碇泊,距離港內的市街約1海里半,再由小船接駁,客、貨運輸都不方便,遇上強風巨浪時,更是危險。

因此,當時第1期築港最重要的工作,主要在於能使3,000噸級的輪船,能直接駛入離基隆市街較近的內港。基隆開始築港時,由日本東京高田商會、大倉組經手,轉向蘇俄造船廠,訂製2艘梯斗式挖泥船「仙洞號」、「大沙號」。

然而,2艘挖泥船在途中遭遇大風浪,而被擊沉,船員全部殉職。

後來,負責單位再向蘇俄造船廠訂製2艘「新竹號」、「瑞芳號」挖泥船,並安全抵達基隆,為鋤簾式浚渫(挖泥)船的瑞芳號,於1902年(明治35年)2月16日就役。

浚渫出的廢泥,更可用來填築海埔新生地,彌補山巒逼海、平地狹隘的基隆街市。