嘉義溶劑廠的前身是1938年在嘉義設廠的台灣拓殖株式會社嘉義化學工廠。使用中央研究所工業部研究的技術,以番薯簽為原料,用醱酵法產製丁醇、丙酮、酒精等溶劑。1939年4月建廠完工,7月試爐生產,年產各類溶劑共約600公噸。1943年3月與日本麥酒株式會社合作,改組為台拓化學工業株式會社。

1944年因戰爭激烈,海上運輸受阻,丁醇、丙酮被迫停止生產。改用阿明露(Amylo Process)法,以番薯簽為原料,製造酒精,供作汽車燃料。1945年4月因軍機襲台,工廠被炸毀,廠房機健等幾乎損毀過半,工廠全面停工。

1945年終戰,同年12月國民政府派遣資源委員會石油事業接管委員會羅宗實來台接收,1946年成立中油公司嘉義溶劑廠,沈覲泰為首任廠長,郝履成為主任工程師,著手籌劃嘉廠復工,嘉義溶劑廠先以日治時期的技術生產,但因糧食不足原料價格高而改用石油為原料,為臺灣最早投入石化生產技術的單位之一。 1972年為精簡組織加強管理,嘉義溶劑廠裁撤,原屬於嘉廠之研究及管理工作併入員工訓練中心,中心改稱研究及訓練中心。原屬之製造及工務部門合併改組為嘉義分廠改隸高雄煉油廠。

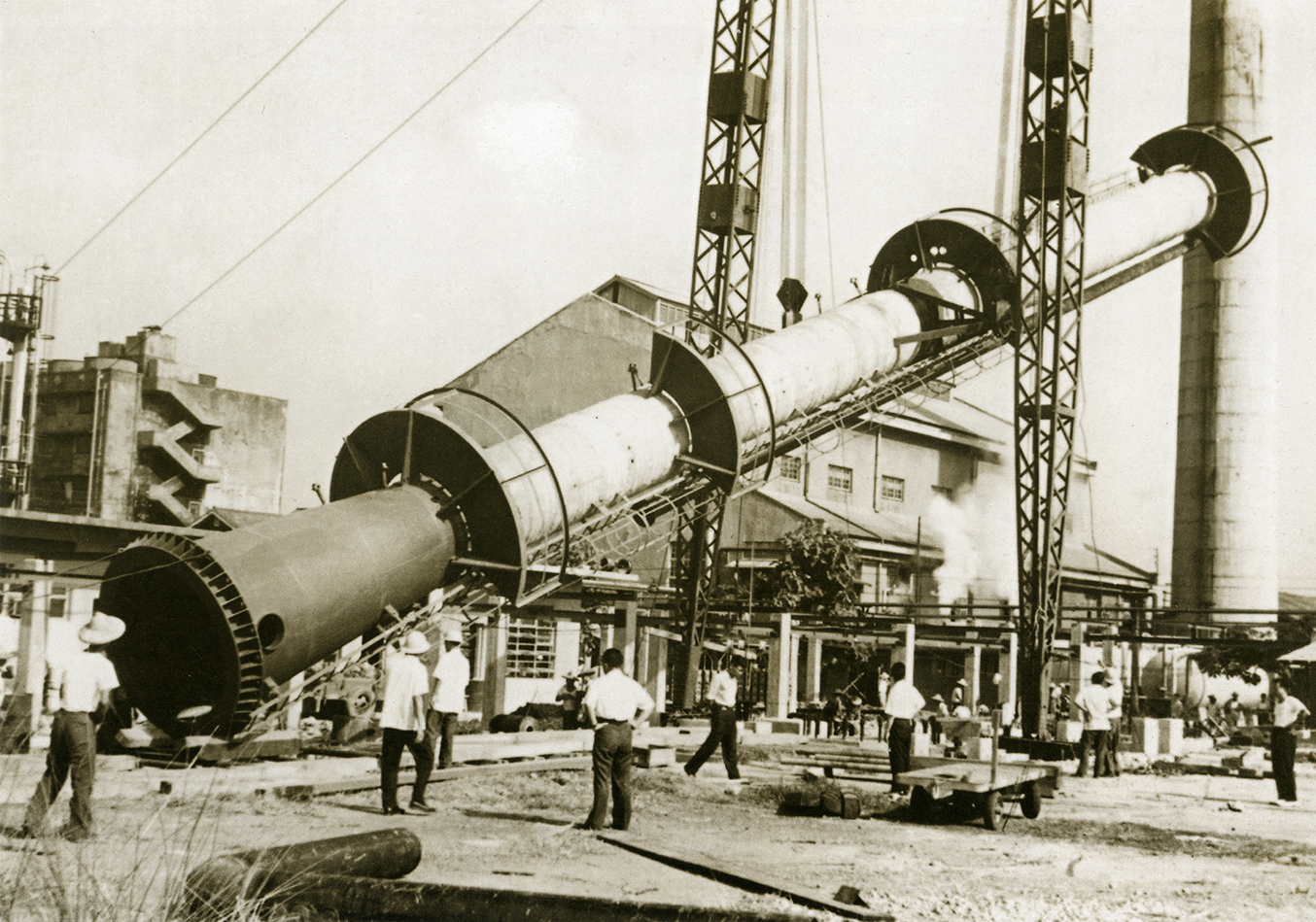

中油嘉義溶劑廠於1958年在廠區內新建芳香族溶劑工廠,1959年生產芳香溶劑,供業界使用,開啟嘉義溶劑工廠的黃金時代。

本照片為1958年建置芳香族溶劑廠過程照片。