日治初期,台灣人取水多以河水、井水或貯留雨水,再以沉澱或明礬過濾、簡單淨水煮沸飲用,但家庭污水被排放到屋外,因此衍生許多衛生問題,使得疫病流行,甚至影響日軍正常駐防。1896年(明治29年),日本內務省衛生局長後藤新平來台考察,建議在各地施設水道工程。1900年(明治33年)曾由嘉義市民加土峰吉等人發起籌建私設水道,但並未成功。1902年(明治35年)草擬嘉義廳市區改正計畫,1903年(明治36年)開始進行部分市街道路與下水道施設工程。1906年(明治39年)嘉義發生大地震,市街受損嚴重,日本政府實施嘉義市區改正計畫,勘察水源,最後擇定嘉義東方14公里處牛稠溪樟樹坪(今竹崎鄉水道)設井採水,以慢速過濾法進行沉澱,再以自然流方式,將原水導入嘉義市區東方郊區的水源地。1911年(明治44年),日本政府編列預算興建嘉義自來水設備,原占地10公頃,於1914年(大正3年)竣工,再於1931年(昭和6年)進行擴建工程,增建濾過池與淨水池。

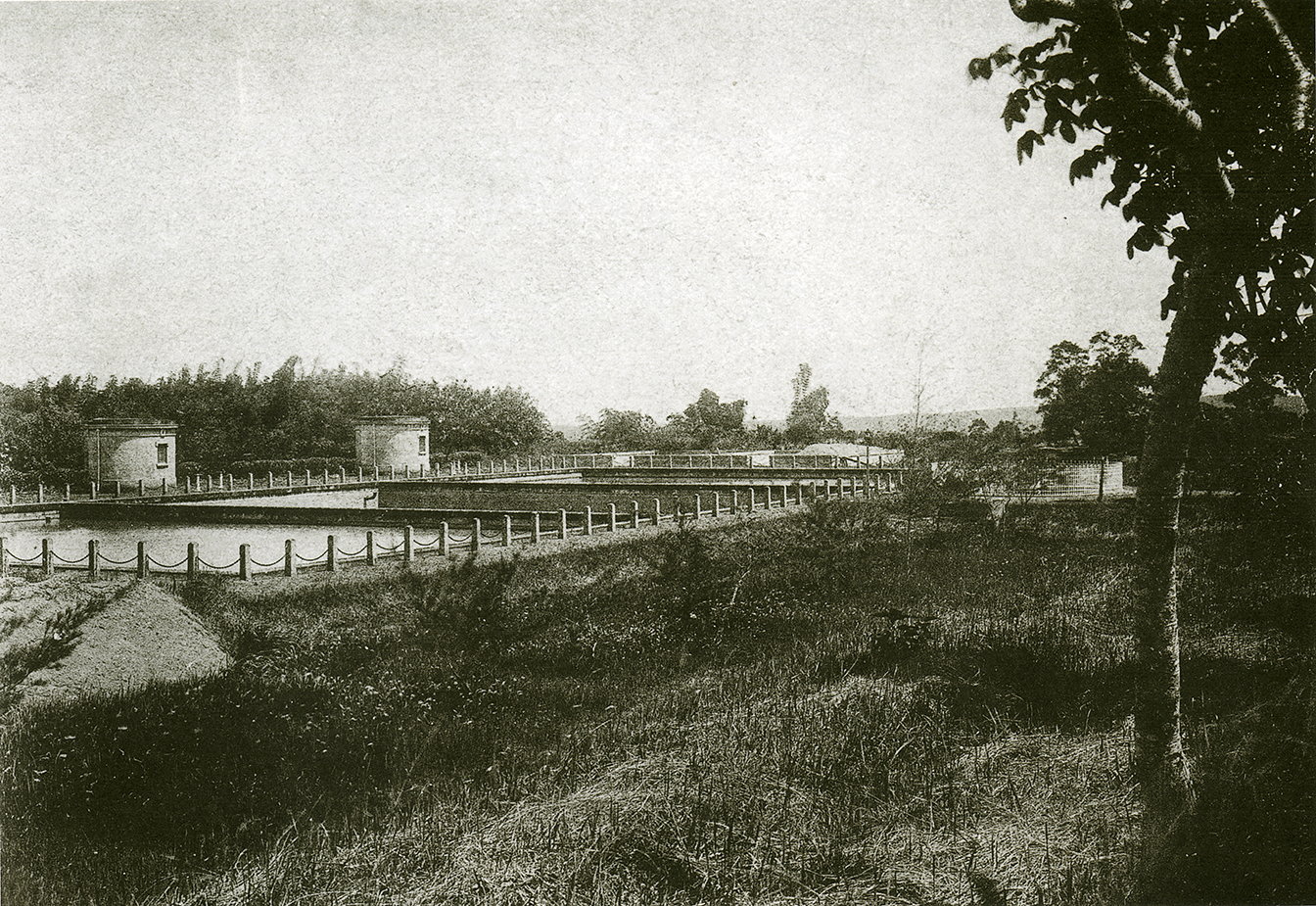

本照片為日治時期應為1931年(昭和6年)擴建後的嘉義水源地濾過池及淨水池。