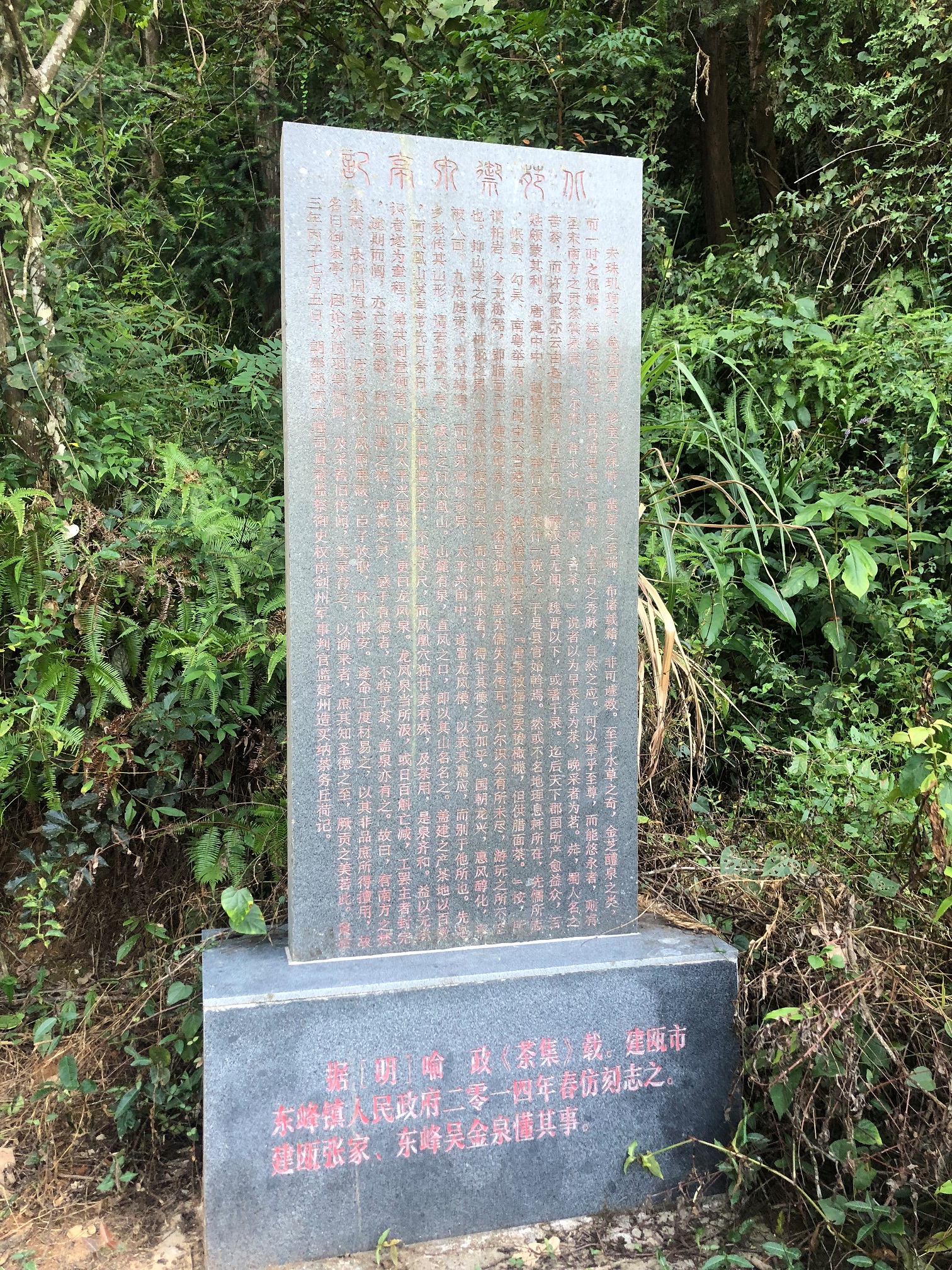

圖為位於摩崖石刻下方有一御泉遺址,現已不見井口及當時的碑文;現立的碑是現在人所立,非宋代石碑。

御泉井俗稱“龍井”。龍井背靠黃厝林山,東有龍山(當地俗稱東井崗)崗,西有廟坑山,前為向北敝開的谷地,有俗稱“石門墩”、“假山後”“溪仔底”等地段。北距焙前村約400米,西距“鑿字岩”約一千公尺。五十年代初還有殘缺石板護欄,旁邊有一豎立的大石碑,四周被荒蕪茂密的蘆葦所包圍。當地村民稱為“龍井”。然五十年代中期此地便被墾為水田。井欄及井磚先後被人移作它用。1993(民國82)年有人試圖並動工開挖“龍井”開發礦泉水。1994年建甌縣博物館著手搶救性清理,1995(民國84)年1月省博物館首次正式發掘“龍井”。

考古揭露顯示了三個上下迭圧的磚砌建築台基。分別是八邊形、六角形和長方形。長方形台基年代較早,屬晚唐至北宋時期的長方形井亭。六邊形台基迭圧在長方形台基之上,係宋代的一座六角攢頂木構井亭。最晚的是八邊形台基,是宋元時期的一座八角形攢尖頂木構井亭。三個不同時期殘台基的中央,井口略呈五邊形,徑約2.5米,進約1.5米,井底徑僅2米。泉水即從岩隙中流出。此外在古井邊尚貴留方形柱頂石一塊。考古還同時出土制茶器具、瓦當、滴水及瓦頂脊飾殘件等,級別非同一般。此井並不是一口普通的水井。“鑿字岩”石刻記:“後坎泉甘,宇之曰御泉”。 後坎泉甘:後指方向,御泉位御茶堂後(即御泉前)距離僅約70米;坎泉甘:坎,掘坑。”考古發現和諸多史料顯示,御泉有華宇(亭榭)覆蓋。並確證焙前“龍井”即“龍焙泉”或“御泉井”。蔡襄《北苑十詠》詩之七《禦泉》詩:“山好水亦珍,清澈甘如醴。朱斡待方空,玉璧見深底。勿為先渴憂,嚴扃有時啟”。其題注說:“井常封,鈅甚嚴。”說明當時漕司有吏專門負責嚴格管理禦井,每年除春季研造龍茶外,平時均關閉嚴汲。此井省考古隊考古挖掘後已回填保護。