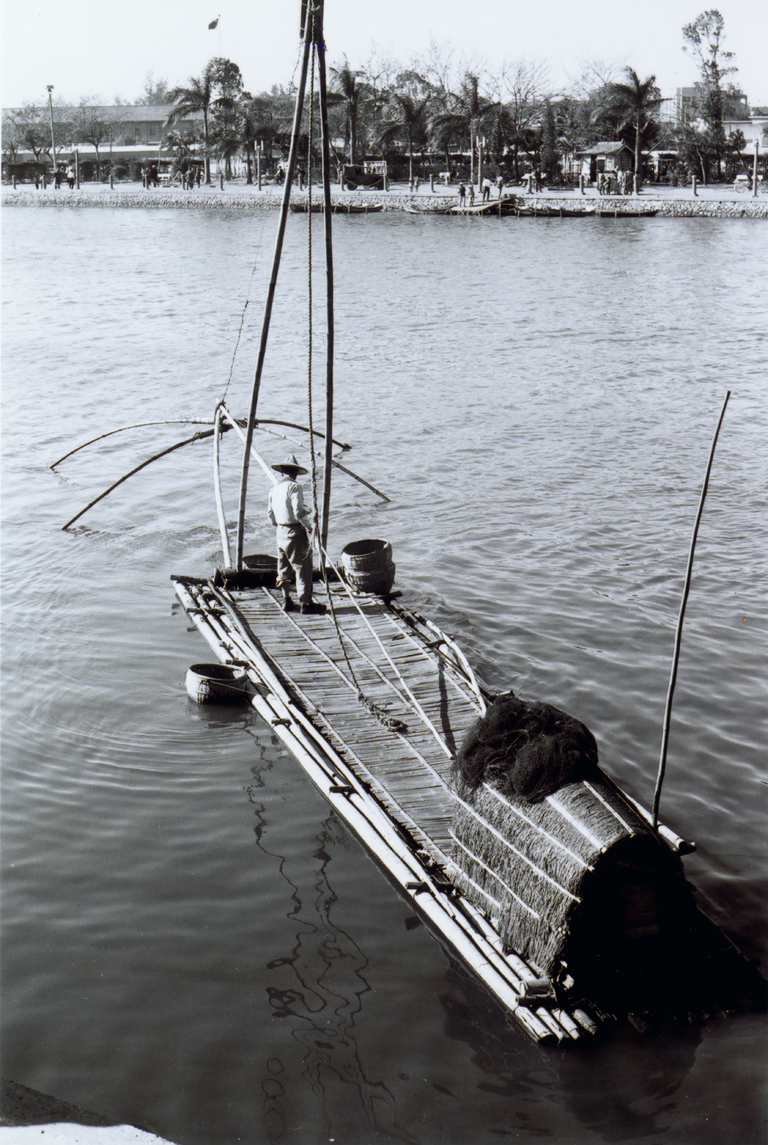

1960年代,高雄─愛河。照片攝於愛河(約攝於中正橋至高雄橋之間),愛河上,一位漁夫正忙著架設古早的漁具──吊罾,筏上另一端設有「篷拱寮」,作為漁夫休息的處所。吊罾的設計通常以竹子交叉成十字狀的骨架,在上面撐起方形大網作為捕魚之用。當時的愛河水質乾淨,河裡也有隨漲退潮進入河道的海水魚。歷史上愛河曾有不同的名稱,清領時期稱為「硫磺水」,日治時期則有「打狗川」、「高雄川」之稱,戰後初期則更名為「高雄河」。愛河一名的由來則來自某次媒體採訪當地發生的事件時,將河畔旁損壞的船家招牌「愛河」二字拍攝入鏡,經由報紙刊登而廣為人知。自1960年代起,因高雄的工業發展、移住人口增多以及汙水道尚未普及等多項因素,使得愛河逐漸混濁髒亂。此照片攝於1959年至1960年之間,從照片中可以知道當時不僅有許多人會在閒暇之餘在愛河畔遊憩,河水裡還有魚群,因而吸引了漁夫前來捕撈。

本批照片由時任台灣基督教救濟會第五任主任的薛培德牧師拍攝。薛培德(Barry L. Schuttler)是一名美國籍長老教會牧師,任職救濟會主任的任期為1959年3月至1960年11月,在臺期間負責統籌藉由基督新教的管道進入臺灣的美援物資,在他的相片中常可見救濟物資發放時的景況。此外,薛培德牧師在工作之餘(或是在前往物資發放地點的途中),也會使用相機拍攝當時臺灣的風土民情,留下了1959年至1960年間的臺灣影像紀實。