民國45年(1956),馬祖實施戰地政務,政府延續美援政策,以「農復會」與「大陸災胞救濟總會」名義,對金馬外島實施經費與物質補助。除了改善各類漁農生產方法與工具,包括軍火、建材、機電、醫藥、課桌椅等,其中與民生最直接相關的,就是糧食與衣物,政委會委由村公所轉發貧戶,謂之曰:「發救濟」。

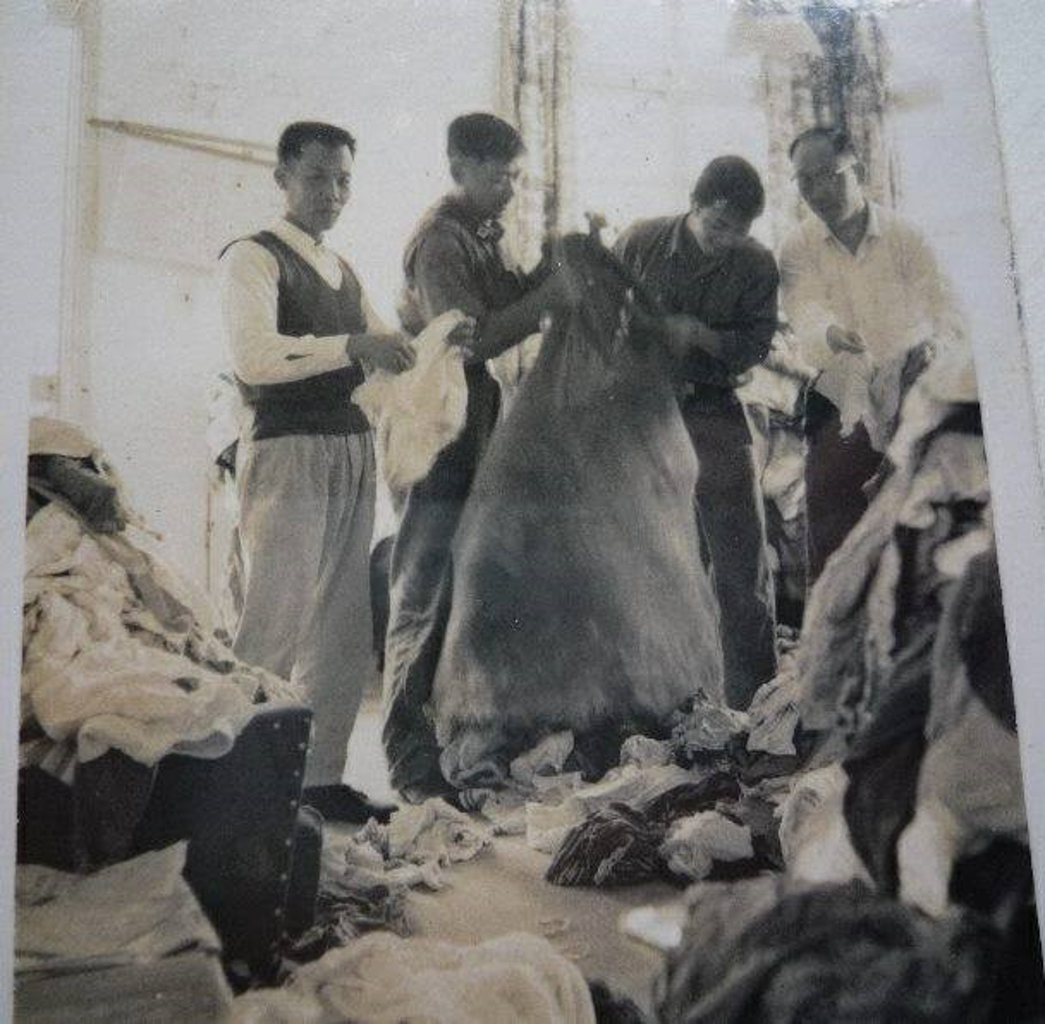

「發救濟」當天,村丁吹海螺,通知貧戶分「救濟」。已經打理配置的衣物,一堆一堆編號,整整齊齊排列廣場上。婦女抱著嬰兒,男子環抱雙手,老老少少圍成一圈,大家心中各有盤算,各有期盼的目標。

指導員監督村幹事,伸手入籤筒,按號碼抽出人名,嘩然一聲爆出,幾家歡樂幾家愁。這些從美國越洋而來的呢料大衫、短外套、羊毛帽、花裙子,都找到新的主人。但也有人怒沖沖,質問村幹事:「昨天拆封有件皮夾克怎麼不見了?」

隔天,村裡四處可見各式奇裝異服,有人大衣領子外翻如魟魚,兩片衣襟搖晃像門扇;有人穿的白襯衫,卻縫了一對燈籠袖,這如何吃飯跟睡覺?有人分得一頂織得綿密的毛線帽,偏偏是綠色的,只好拆了改織幼兒毛衣。

食品類最多的是包穀粉、牛油與麵粉。麵粉最受歡迎,一般拿到店家,加點鹼擀成黃麵,鹹甜皆宜;或者「拍槓麫」、做蔥油餅,奢侈一點包水餃,全家難得打一次牙祭。偶而分得一罐牛油,大人不喜腥羶味,也不能炒菜,倒是便宜了小孩,他們把牛油拌入地瓜飯,澆一匙醬油,可以連吃大半月。