臺灣的茶業史,1860年開港通商是重要轉捩點。此前,全臺僅有深坑、坪林兩處為主要茶產地。開港通商後,英國洋行瞄準了臺灣茶葉的前景無限,開始擴展產業區域,舊山線的三叉河一帶也投入其中,以大片茶園和世界步入茶香瀰漫的時代。

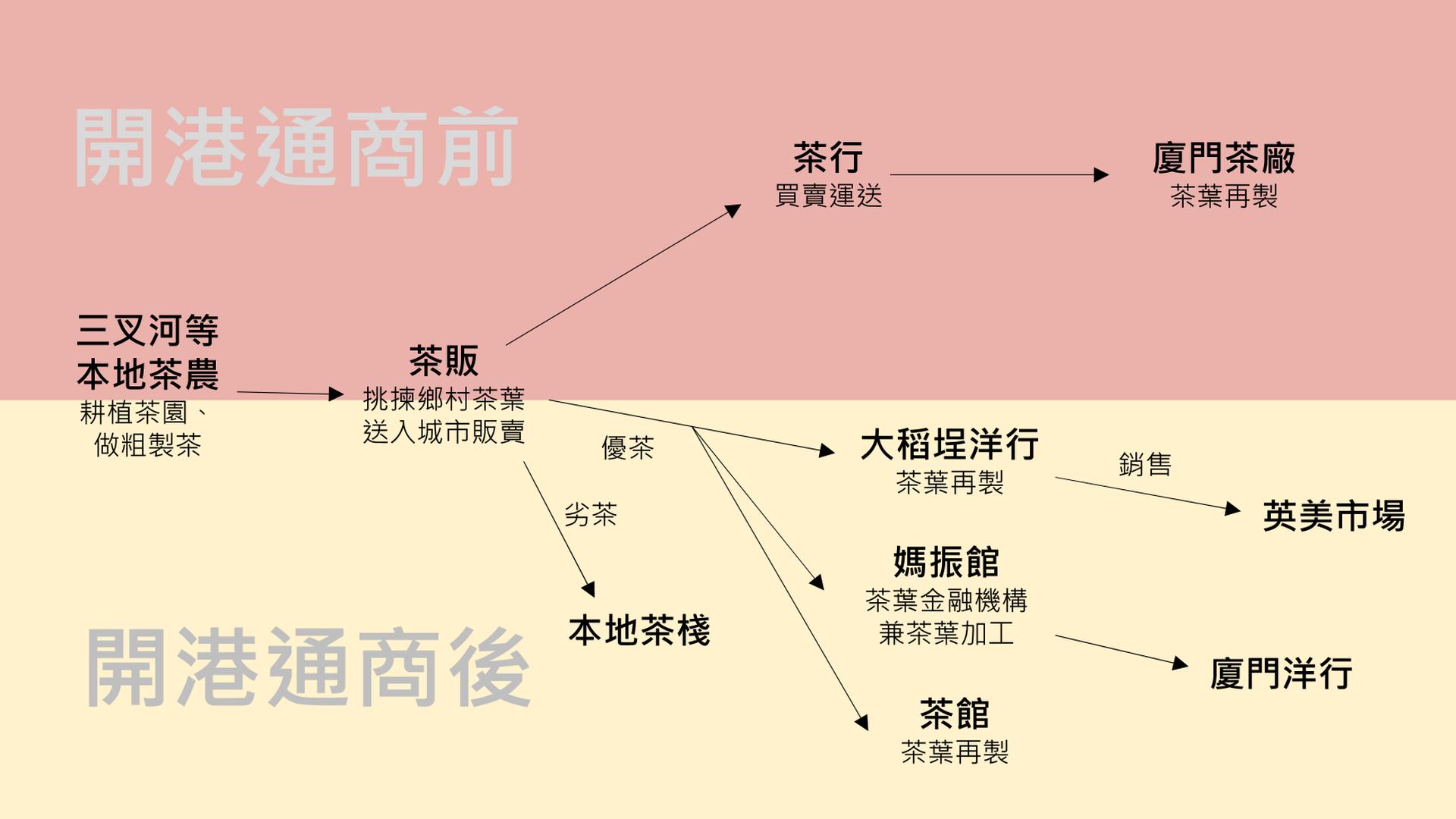

新技術引入加上外商資本的湧入,大幅改變了臺灣本地茶葉生產、加工以至運銷模式。過去由茶行往返於廈門、產地間居中買賣的單純產銷,因開港通商後的商機,吸引更多大資本及小茶販的加入。除了臺灣這端有茶販往返於城鄉間,挑揀茶葉後賣給大稻埕洋行再製,再由洋行銷售到英美市場;另一端還有廈門洋行透過買辦,在臺設置茶葉金融機構兼再製加工的媽振館(merchant),整個茶產業鏈匯集了大稻埕裡的外商洋行,大稻埕、板橋等大地主的華人商號與茶農、茶工、茶販、製茶廠等,形成一現代化的產銷體系,以臺茶香立足全球版圖。