樟腦,自清朝中葉即為三義(昔稱三叉河)沿線帶來興盛,此一產業延燒至日治時期,更拜舊山線鐵路之闢建,讓勝興、三義一躍成為樟腦重要的轉運與集散中心。來到戰後,樟腦的風華依舊卻已近黃昏,國民政府雖有發展樟腦的決心,由專賣局管理腦業,但時值合成樟腦問世,純樟腦產業受到具大衝擊,許多腦民紛紛轉業,轉從事林木砍伐或香茅種植。1960年代,國民政府關閉樟腦廠,停止公營製腦,歷經三個時代繁盛的樟腦產業畫下休止符。

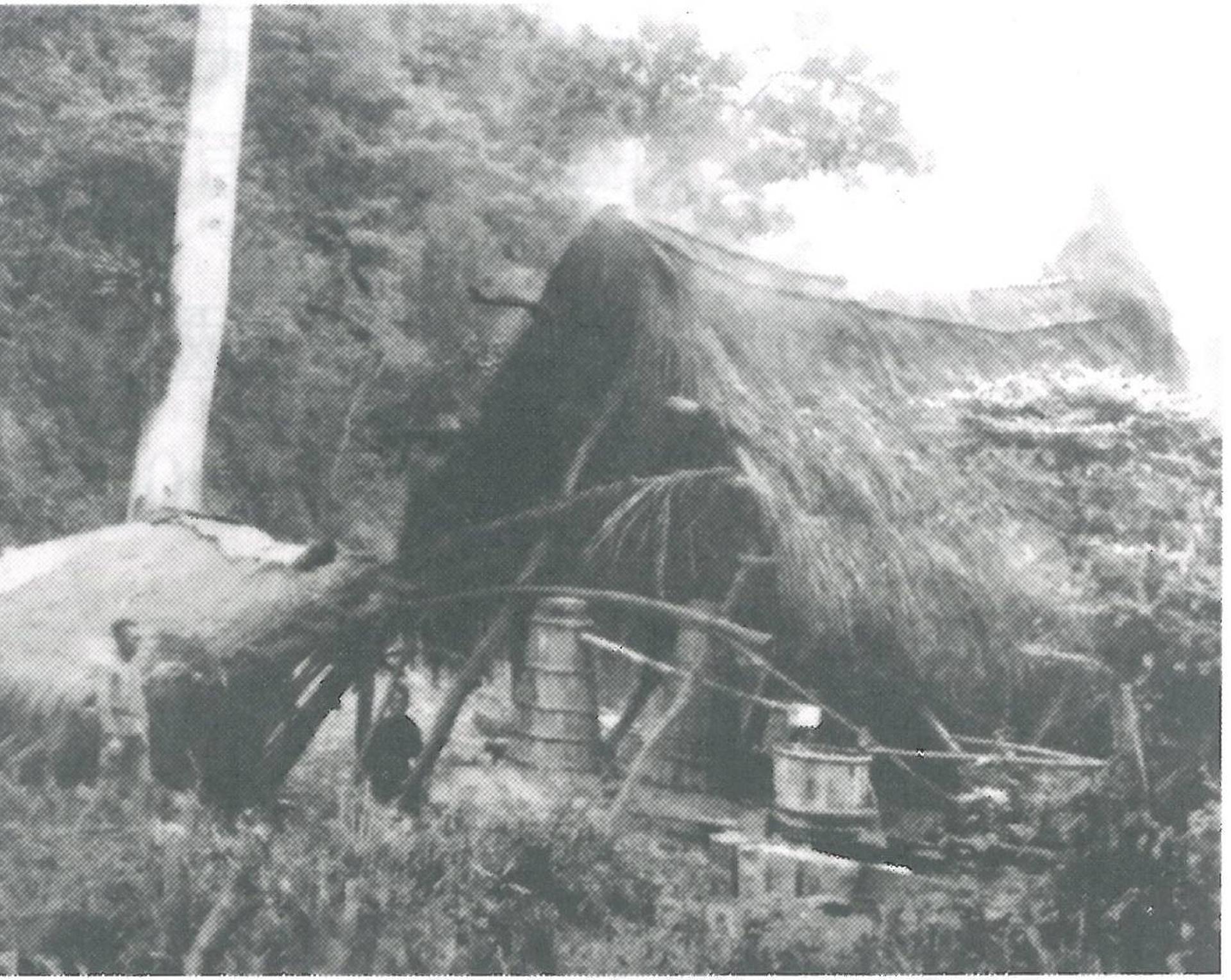

日本政府與國民政府於民國34年起辦理交接事務,重新盤點樟腦產業,當時全臺尚有腦灶370座、腦丁1290人、產量每月約為2萬公斤。國民政府渴望藉由樟腦獲取更大經濟利益,便設立樟腦局主管樟腦相關業務,並引進較新式的現代化焗腦設備,節省燃料、增加效率。民國36年,腦業規模已擴增為腦灶1300座、腦丁2742人。而當樟腦業隨著全球市場需求衰退,北部山區丘陵地改種香茅,蒸腦設備也轉而用來蒸餾香茅油,延續樟腦產業腹地及作坊運作,此後樟腦退場,香茅、製材、木炭、木雕成為經濟新星之姿,走進三義沿線人家;其中較有經濟實力者更轉向從事林木砍伐、剖木製材等工作,也因原來從事樟腦產業者多數為客家民族,形成製材及合板業有一定比例為客家人經營之現象。