臺灣縱貫鐵路於明治32(1899)年動工興築,最難的工區舊山線路段遲至明治36(1903)也展開敷設工程。隨著三叉河往南鐵道鋪設以及聯絡伯公坑之運搬線積極地進行,日俄戰爭卻爆發了,當時陸軍運輸部考量臺灣縱貫線屆時若無法如期完成通車,則軍需品的運送勢必無法迅速補充,那麼對臺灣防衛事務將帶來甚大的影響,於是「軍用速成線」的相關應急措施應運而生。

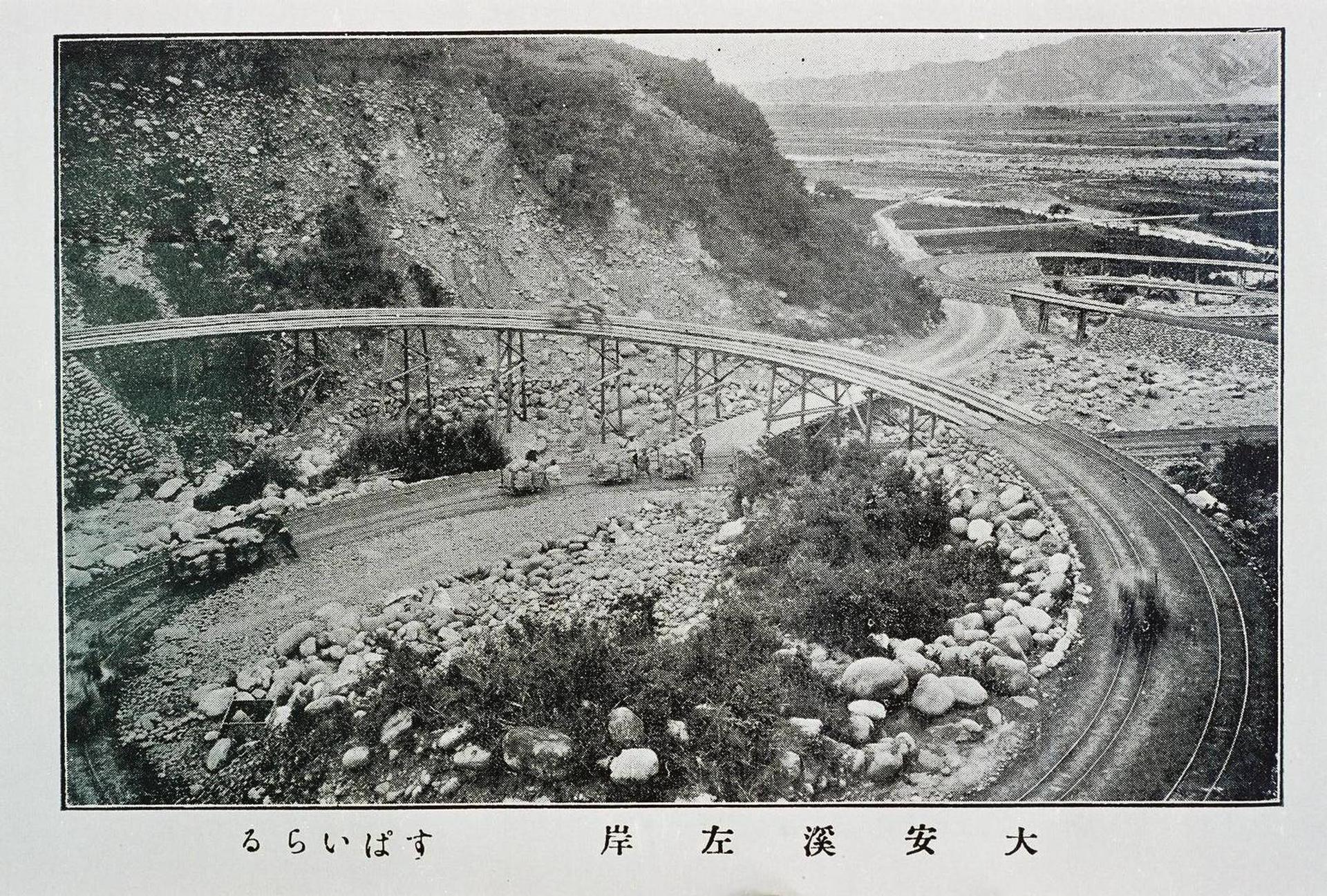

「軍用速成線」的工事內容主要是將原來伯公坑至葫蘆墩的單線輕便鐵道改為複線,其它也包含:大肚溪至葫蘆墩之間的臨時鐵道,以及濁水溪、大甲溪、大安溪間鐵索搬運線架設工程。這段為加速鐵道材料和軍需品運送的戰備線,於明治37(1904)年動工、明治39(1906)年完工,故又被稱為「軍用速成線」。甚至為了克服輕便鐵道能迅速爬升至大安溪南側的後里台地,還設計了迴旋狀坡道,形成奇特景觀。而此路線隨著明治41(1908)年舊山線完工、縱貫鐵路全線通車,也完成其階段性使命而遭撤除,從此走入歷史。