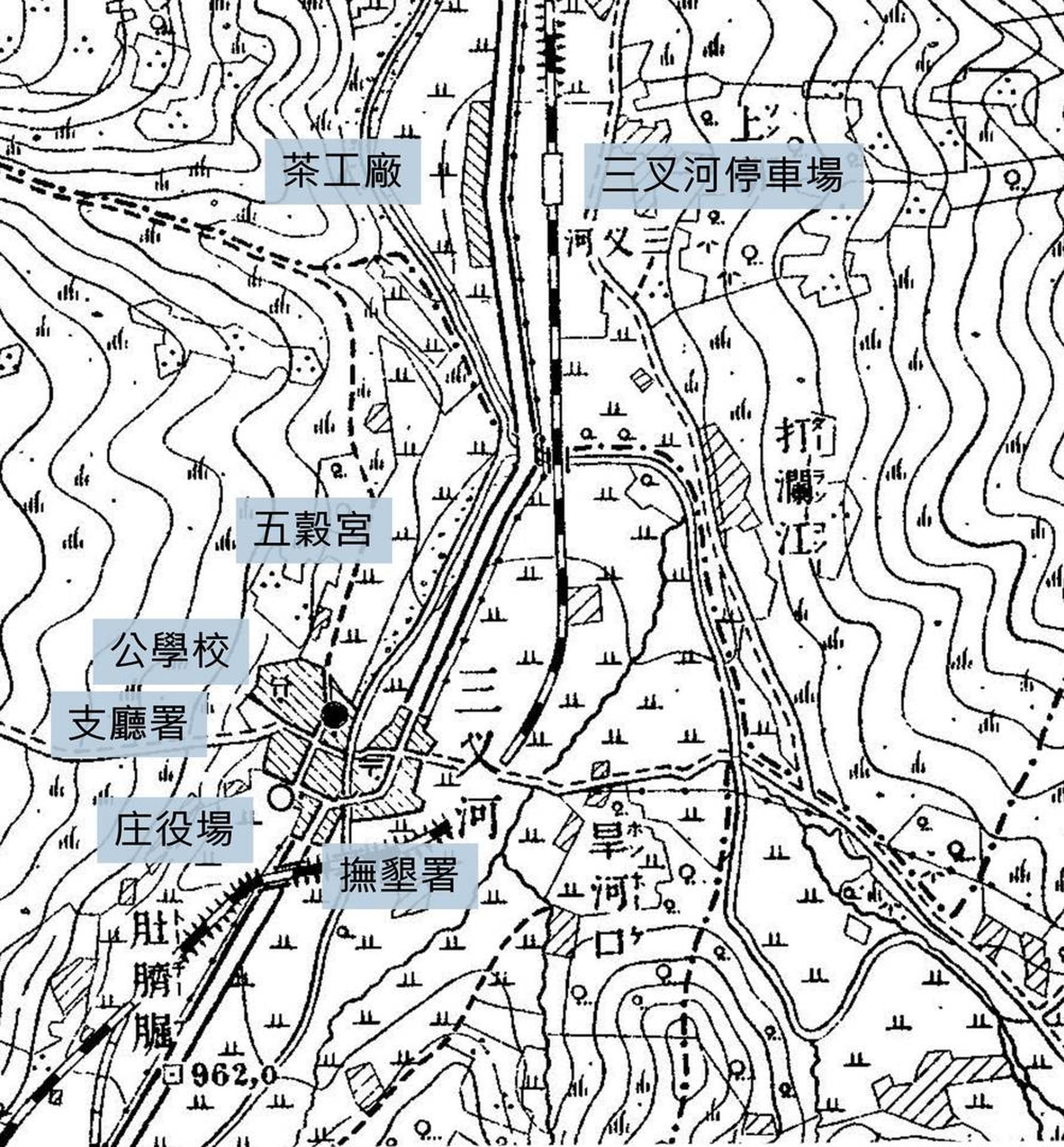

早期三叉河市街因茶樟貿易而繁榮,日據時期其任務與地景有很大轉變。殖民政府建設統治機構,伴隨舊山線通車、明治36(1903)年三叉河停車場設置,市街擴展原有的貿易功能,成為治理三叉與周圍區域的核心、殖民地社會現代化的基礎。明治37(1904)年,傳播殖民政府意識形態的教育機構出現,在市街高處原為漢人信仰中心五穀宮的位置上,設置了銅鑼公校三叉河分校(今建中國小)。這些治理機構的地理位置顯現出其權力關係,1925年的台灣地形圖上,官署建築、公學校分布在三叉河市街高處,庄營市場、撫墾、郵報局則設置在要道三叉河官道旁,成為掌控市街的重要勢力。

以統治機關來說,殖民政府在舊街南側設置三叉河庄役場官署建築,作為統御三叉的據點;舊街高處設置三叉河派出所,治理市街、雙草湖與二十份,並影響周圍山區,與庄役場共同構成嚴密的警察網絡。明治34(1901)年,三叉河行政層級提升,成為統轄3區15庄的三叉河支廳,支廳官署取代前期的庄役場,成為三叉一帶地理位置最高、殖民政府用來監視市街的大型官署。還有明治33(1900)年,在三叉官道旁建設的「苗栗郵便電信局三叉河出張所」與作為樟腦事業控制的「撫墾署」,共同執行總督府對山區軍事統治與撫番政策傳遞。