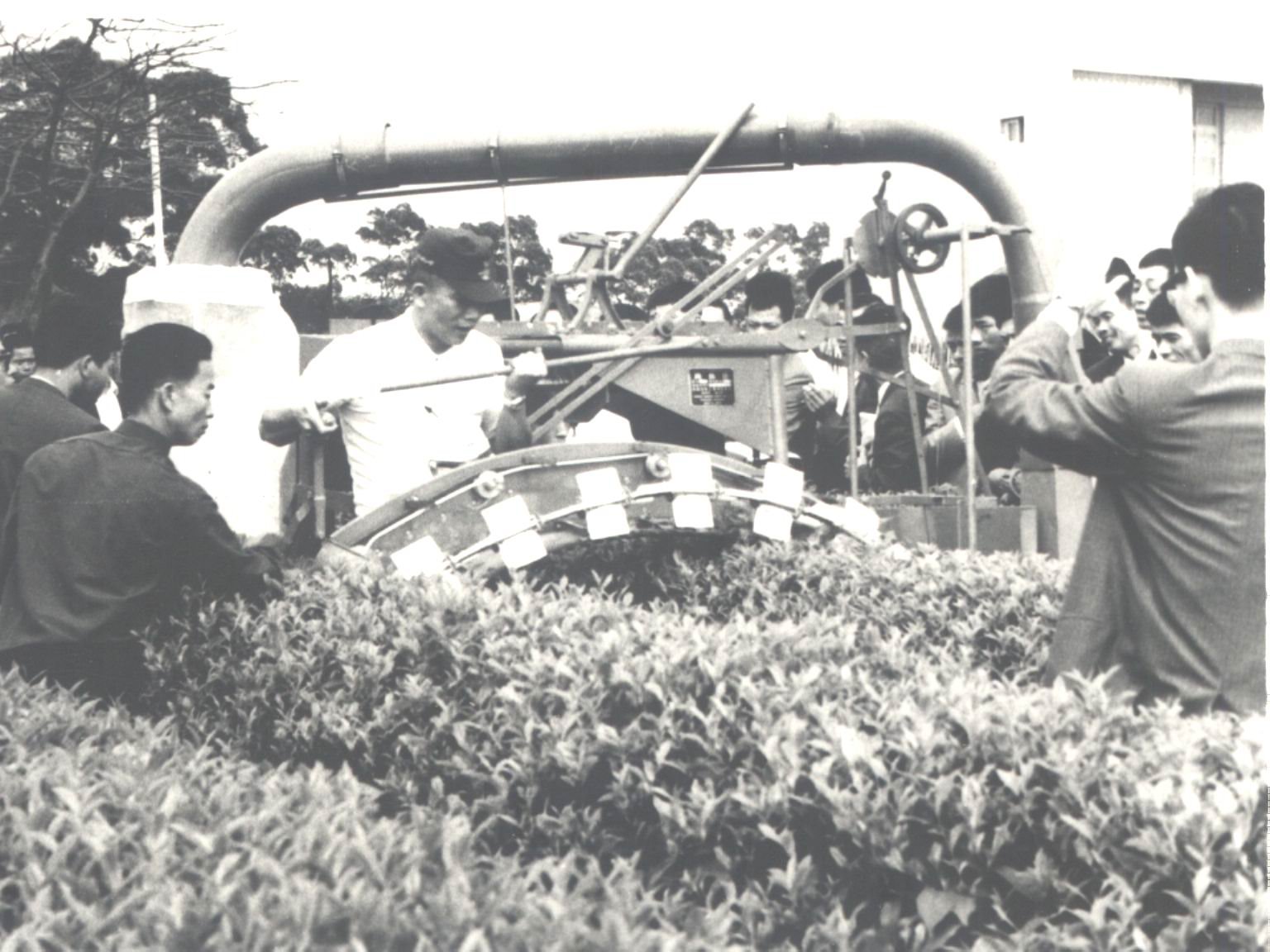

照片為在1971年(民國60年)間於茶業改良場茶園辦理之乘用型採茶機霧島二號示範觀摩照片。

傳統的茶菁收獲以人工手採為主,為茶園經營中最為耗工、費時,且茶葉摘採工資約佔生產成本50%以上,在大正2年(西元1913年)日本靜岡縣菊川市的內田三平(成立內田刃物工業株式會社)發明了鋏剪,並於大正5年(西元1915年)獲得了實用新型專利。

臺灣於1958年(民國47年)引進鋏剪,為了推廣給農民使用並提高機械使用效能及工作效率,茶業改良場於1971年(民國60年)進行動力採茶機性能測定試驗,比較之機型包括內田動力往復式採茶機、落合迴旋式採茶機、小林迴旋式採茶機及內田乘用型採茶機。內田乘用型採茶機為霧島二號,動力為氣冷單缸柴油引擎(型號 KD 70),排氣量325 c.c.,馬力5.5 ps/1400 rpm,最大馬力7 ps,油箱容量6.5公升,齒輪箱容量18公升,主變速4檔,副變速4檔。剪刃有大型往復式剪刀和推送裝置,可調寬窄距離,變更弧形及水平型採摘面,並裝設有大型風扇將剪下之茶菁吹送至後方集茶袋。本機械需二人操作,一名駕駛機械,另一名控制採茶機之高低。