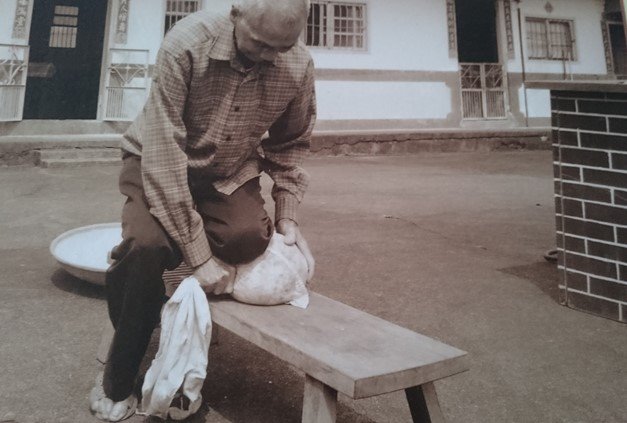

圖為傳統手腳並用在長條板凳上布球揉捻之照片。1973年陳拍收發明布球揉捻機以前,手腳並用布球揉捻是茶葉布球揉捻的唯一途徑。球型與半球型茶布球揉捻次數很多,初期不須非常費力,因此目前仍有很多茶農,在布球揉捻初期使用人工布球揉捻。不過會用木棍或不鏽鋼棍輔助,同時也有人設計不求揉捻專用長板凳。

茶葉品質之參數中,條索緊結,比重高是非常重要的因素。因此、即使條型茶也會使用布球揉捻,來增加條索緊結度與比重。臺灣光復以前製作的茶類皆為條形茶,1929年(民國18年)日本人谷村愛之助及井上房邦認為臺灣包種茶形狀外觀不優美,缺乏重量感與穩定性,應可以做成眉形或球形以提高海外市場之競爭力,並於1930年(民國19年)在木柵茶業公司舉辦球形包種製造講習會,為臺灣半球形包種茶發展之源起。

1939年(民國28年)開始由安溪福記茶業有限公司的王泰友與王德二人陸續前往南投縣名間、鹿谷、永隆及新北市木柵等地區傳授安溪鐵觀音包布球的團揉技法,在無團揉機時,團揉皆需利用人力,以膝蓋靠於茶球上,進行滾動使茶球束緊,但人的體力有限,因此茶葉捲曲程度較低呈蝦米狀。

1973年陳拍收發明布球揉捻機,1983年陳清鎮設計束包機,在超越人力所即的機械壓力下,團揉次數可以增加,茶葉形狀愈趨於球形。