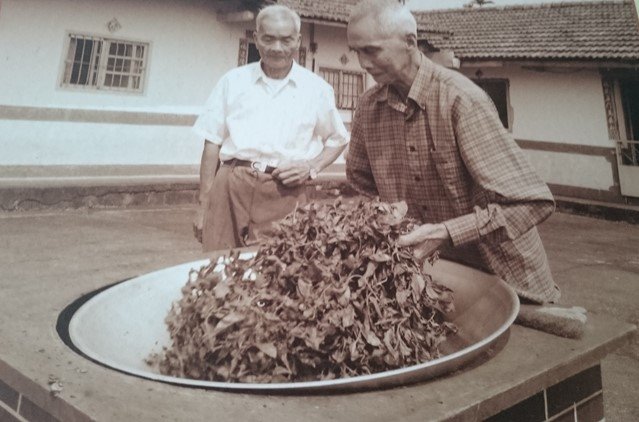

圖為傳統以炒菁鍋炒菁之情景。在1950年以前,台灣茶農自製茶葉大製都以炒菁鍋殺菁。1950年代起,製茶需工廠登記,且必須領有製茶許可證方能製造,茶農自製茶葉變成違法,導致很少人使用。1970年代(民國60年代)中期以後,逐漸開放茶農自產自製自銷,但因工業化已相當普及,大多改用圓筒式炒菁機炒菁,因此成為茶園觀光休閒的題材。

茶葉殺菁為製程重要步驟,殺菁大致上分為兩種形式,一是蒸菁,二是炒菁,臺灣大多是利用釜炒(Panning)的方式。殺菁可破壞葉片中的多元酚氧化酵素活性,減少與多元酚作用進行發酵反應,加熱過程促使水分蒸散,使茶葉細胞軟化以利後續揉捻整形,並可以去除茶葉本身的草菁味,賦予特有的風味等目的。

在沒有炒菁機時,完全用人力以大灶來炒茶,使用龍眼樹或相思樹為柴火,炒茶時,茶農不能離開現場,且當時沒溫度計,都以手部來感受溫度的高低及茶葉狀態,每次都要炒到半夜,需要豐富的經驗及體力,炒菁機問世後,此傳統技藝逐漸被取代了。