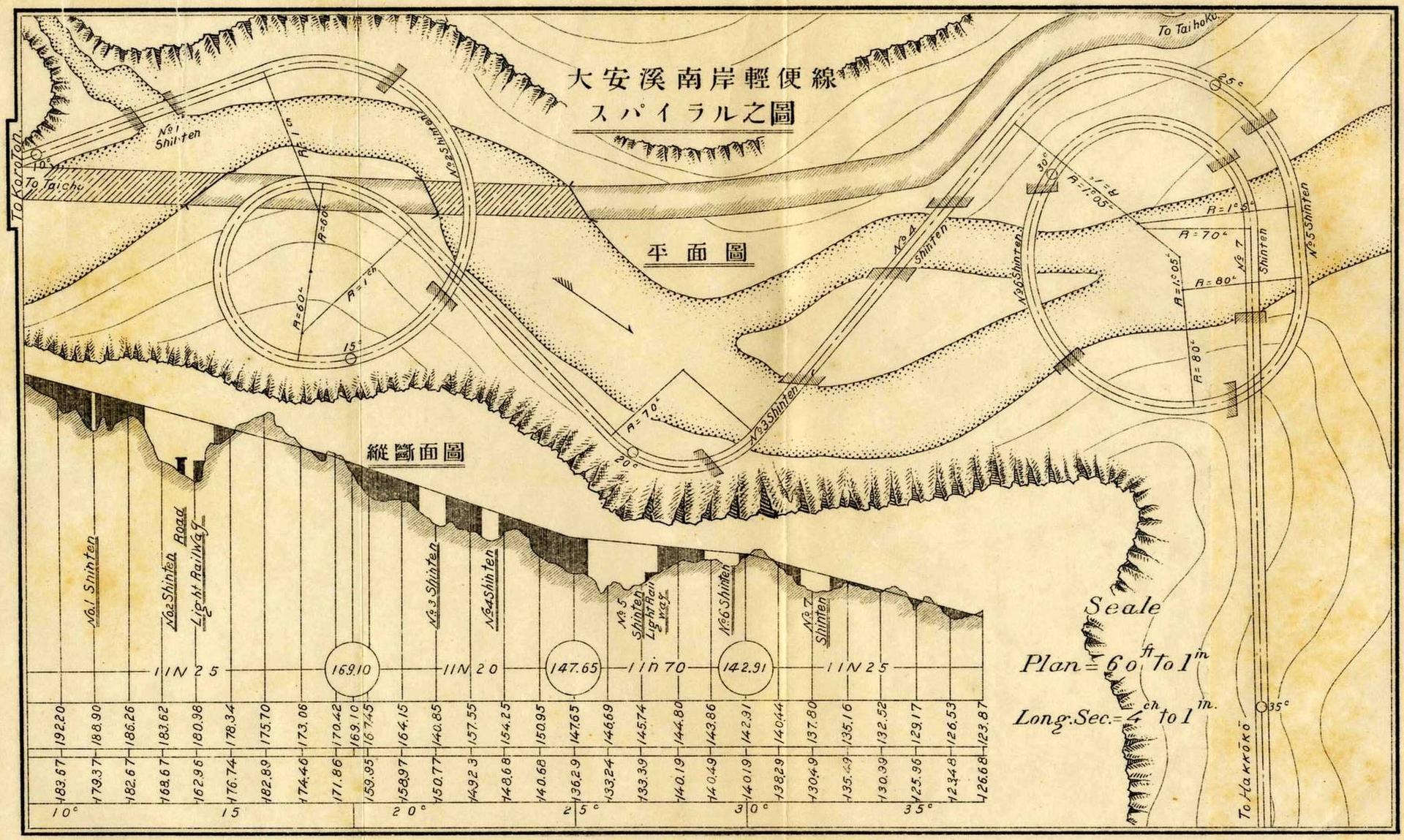

當舊山線三叉河至葫蘆墩間工事正如火如荼進行之際,因日俄戰爭帶來的局勢影響,考量到軍需品輸送,行政長官後藤新平遂與陸軍大臣寺內正交涉,決議了「軍用速成線」應變計畫,其中伯公坑至葫蘆墩之間原已敷設的單線軍用輕便鐵道改為複線,而為了解決地形高差所形成的陡度造成運輸力下降之問題,還將鐵道設計成迴旋狀,即為鐵道史上知名的渦路景觀。然這樣的特殊地景隨著舊山線開通後便不復再見,只能從文獻《台灣鐵道史 中卷》大安溪南岸輕便線的平面圖中,想像此路段曾經歷的工程技術克服。

這段複線修築工程自明治38(1905)年1月啟動後,即不分晝夜日夜趕工,全長共1,221呎(約372.1公尺)、最短曲線半徑33呎(約10公尺)。在跨過大安溪南岸的後里庄新店阪,只見由河床往上爬升到後里台地的沿線上,盤旋出二個大小螺旋形狀的坡道,成為輕便鐵道上的獨特風景。沿線還設有鐵索、舟筏以克服輕便鐵道下降至大安溪河床、或是過溪便橋容易沖毀之問題。過新店阪後,線路持續往南,先經後里庄停車場抵達大甲溪北岸,爾後再跨越大甲溪一路進行到葫蘆墩停車場。