1940~1946 和成欣業提供

水缸、陶缽、陶甕等傳統日用粗陶是清代中葉到日治時期臺灣陶瓷場主力產品,鶯歌在日治時期成立的窯場多以此類產品為主力,後因日人生活習慣的影響,產品種類才有所改變。《臺灣日日新報》昭和10年(1935) 的一篇報導稱:當時鶯歌的陶業產品有「花盆、火盆、碨硿、甕、缸、瓦等」。

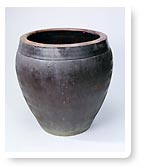

缸造形雖有各地各陶師習慣的比例,但不易判別其生產窯口,唯獨口緣做法在臺灣南部多做成側面凸唇形式,北部缸類產品常見無凸唇,而在外壁做成一無紋寬帶,此缸即為此造形。在傳統陶器漸趨沒落時,食品工業興起,生產味精和醬油等,需要用到大量的陶缸與分解缸。製作醬油時醱酵用的大陶缸就是超大尺寸的水缸造形。此缸為和成製陶部(HCG前身)所製,當時製品包括大型缸甕類粗陶及碗盤、花盆等。

缸的製作方式除了手拉坯椄坯和手擠坯成形外,南投陶師結合轆轤拉坯法與土條盤築法,通常以三個人為一組,大司或稱為「頭手師傅」先以轆轤拉坯法製作器底的一段,交由「二手師傅」以土條盤築法接續上面一段的坯體,並加以拍打整形。最後再把坯體搬回轆轤,由頭手大司加以順過,使器體圓滑柔順。由於器形很大,拉坯時,還要由一個學徒在旁邊用腳踢動轆轤,讓大司專心拉坯。