苗栗有黏土、矽砂等礦物,加上具備天然氣、煤礦、木柴等燃料,陶瓷窯業因此盛行,有「陶瓷故鄉」之美譽。苗栗也保存了最多傳統窯種,包括包仔窯、蛇窯、登窯、四方窯、八卦窯等,有其文化資產的重要性,故列為苗栗大事件之一。

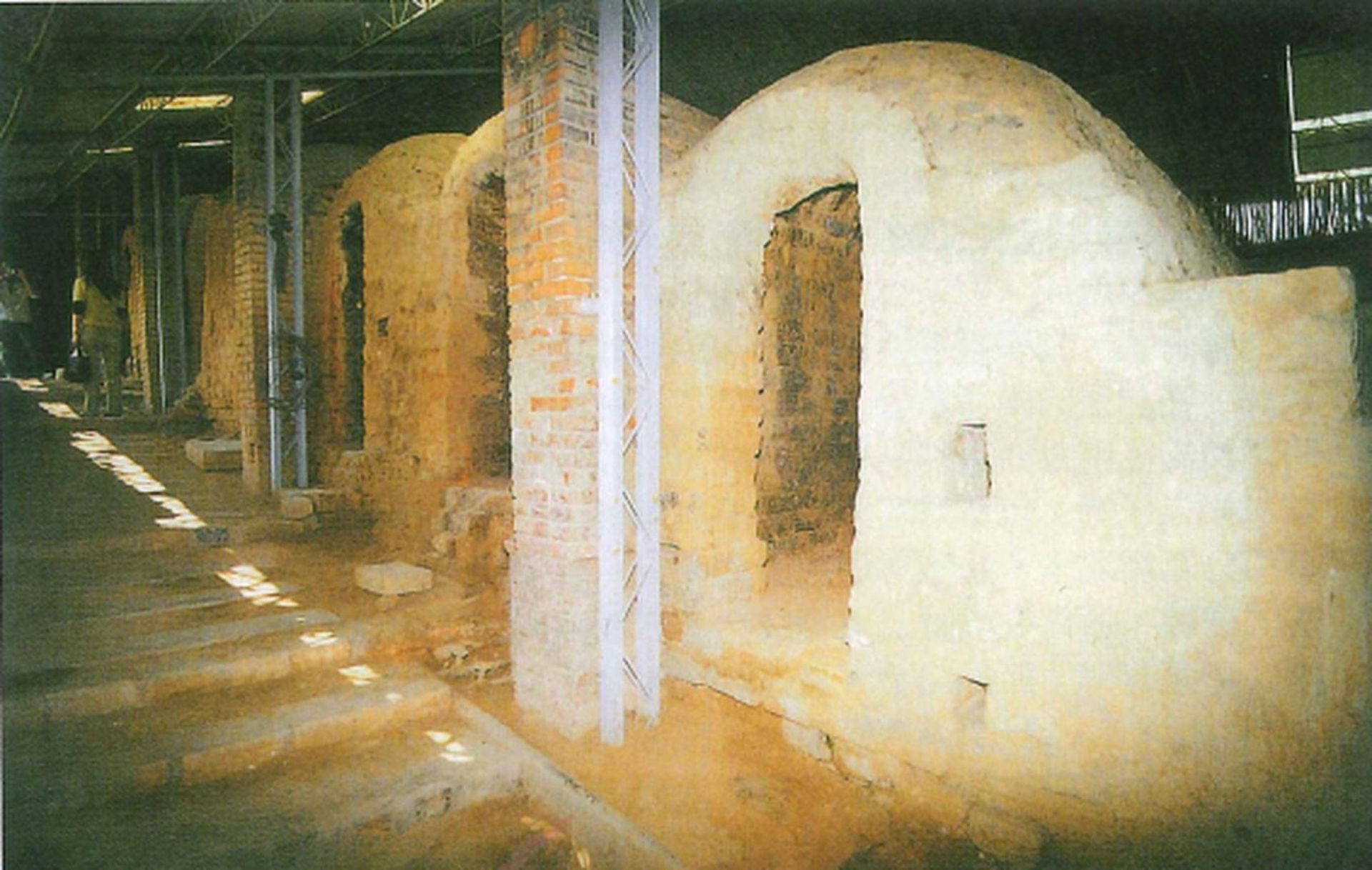

明治30(1897)年日人岩本東作在苗栗西山設立窯場,開啟了苗栗陶瓷業的發展。岩本東作引進「登窯」,成為苗栗陶窯爐主要型式與特色。登窯常被用來生產陶管,因為它獨立而平整,適合排放陶管,且「半倒焰式」的登窯溫度均勻又足夠,光復後成為鹽酸甕、酒甕的重要產地,連當時公賣局的酒甕也是出自苗栗。昭和2(1927)年在苗栗社寮岡的「苗栗窯業社」成功使用天然氣燒陶,突破原先製陶方式,是重要的里程碑。昭和17(1942)年日人加藤茂投資成立的「拓南窯業株式會社」引進四方窯,並使用機械生產,公司分三廠製造不同的產品,使苗栗陶瓷走入現代化的階段。後來拓南窯業受到戰爭波及而停工,光復後併入「台灣工礦公司玻璃分公司第三廠」,工廠在1952年輾轉賣給劉闊才,改稱「台灣窯業場股份有限公司」,進行大規模生產,不過現址已不見當年盛況。2006年成立「苗栗陶瓷博物館」,保存當年興盛的苗栗陶文化。