跳到主要內容區塊

:::

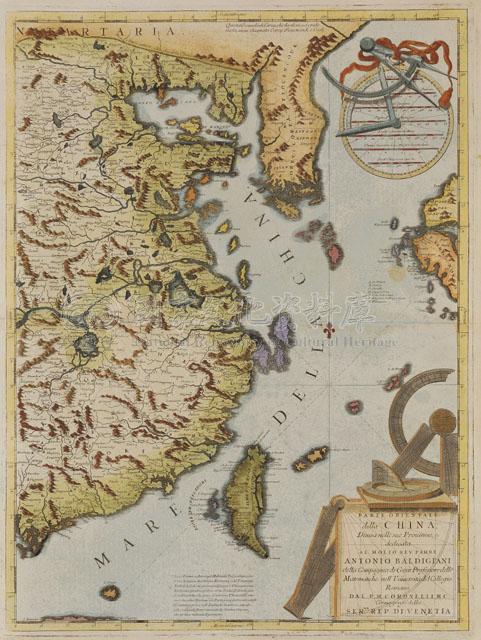

Parte orientale della China

本圖《中國各省圖東半圖(Parte Orientale della China divisa nelle sue Provincie)》為聖芳濟修會修士 Vincenzo Mario Coronelli所繪製,主要是根據義大利耶穌會士衛匡國(Martinio Maritini)在綜合明帝國時期的中國地圖與親身探訪各處後,所重新整理出的地圖。由於衛匡國在1651年歸國旅程中被荷蘭東印度公司截獲,並於 1653年抵達阿姆斯特丹與製圖家族Blau接觸後,本圖便開始發揮影響力。但他本身直到1655年才獲得發行的版權,將此系列圖(俗稱《中國新圖(Atlas Sinensis)》)出版。本圖清楚的標示出經緯度,雖然經度因為當時本初子午線與當代不同而東偏,但中日韓的相對位置均較為正確,所跨的經緯度也與當代的測繪頗為接近。由於長城正確的緊貼北緯四十度線,過去按照L. Georgio所繪一系列中國地圖中,北部各省北偏二十度的錯誤已被校正,朝鮮半島不再被拉長扭曲。故所謂中韓之間的「南京灣」海峽也因此移到現今黃海之處。內陸部分,整個圖仍受到明代《廣輿圖》的影響,而以帶狀來繪出戈壁沙漠。過去用以指稱河北的「京師」此圖已用「北直隸」來指稱。東南的沿海島嶼比例仍然較為誇張,如舟山島。長江口部分也以誇張的畫法來表達。台灣及台灣東北諸島,南部與菲律賓連接的各海島比例顯然都較為誇大。比例尺標示於右上角的球體中,也包括華里在內。圖底正中央並解釋台灣原名大琉球,或福爾摩沙,美麗之島,主要港扣為大員,後來為荷蘭人築造熱蘭遮城,而於1661 年受國姓爺(鄭成功)攻打。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 創作者佚名

- 創作日期出版/發行日期:1690

- 全集/系列名臺史博臺灣圖像

- 相關地點不詳

- 地點名稱國姓

- 緯度24.04

- 經度120.856

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。