城的主要功能有三:其一為防禦,其二具政治意義,其三用以界定城鄉內外的範圍。其格局通常外有城牆與濠溝,四面設有城門與城樓,正對城門的道路為主要幹道,而城市中心往往也是周邊地區政治、經濟與文化的核心。

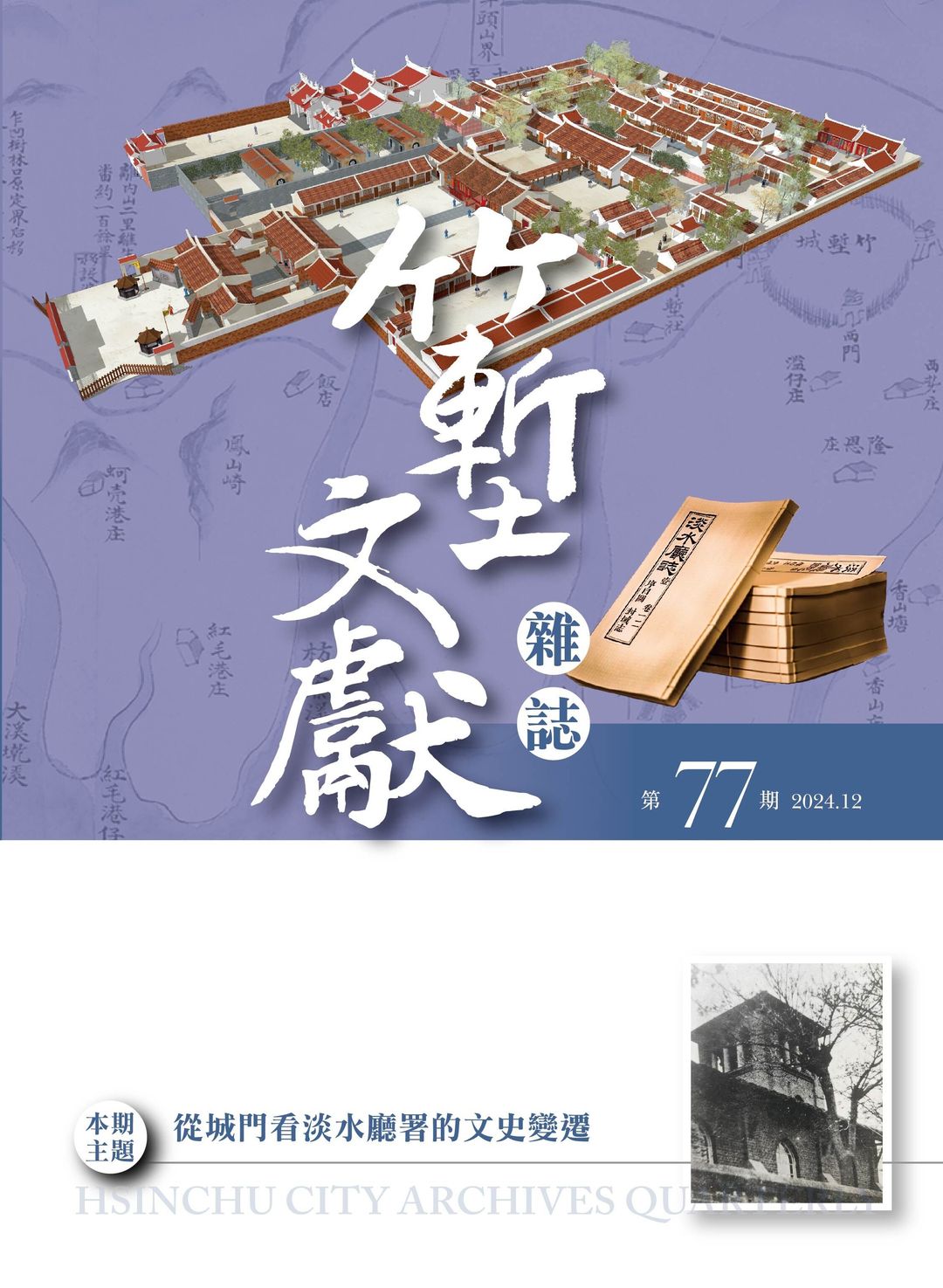

淡水廳城原建有四座城門。雍正年間淡防廳已設柵城,其中西門為竹塹通往香山塘的重要路線。然北門「拱辰門」於明治34年(1901)毀於大火,明治38年市區改正後,西門與南門亦陸續拆除,僅東門保存至今。

光緒年間,馬偕曾於衙門旁建立禮拜堂。大正10年(1921),劉忠堅牧師購得西門城口土地500坪,即今中山路與勝利路口。後因新竹州廳闢建中山路,教會土地縮減為約450坪。該地為通往松嶺神社要道,亦臨西門護城河,地質鬆軟。專家鑑定建物長期受地層下陷、磚牆腐蝕、柱樑傾斜與龜裂等問題影響。民國82年(1993),教會基於結構安全與維護困難,最終於同年12月拆除。今日西門「挹爽門」遺跡已不復見,只餘教會廣場那株歷經百年的老榕樹,靜立風中,成為地方共同記憶與情感的象徵。