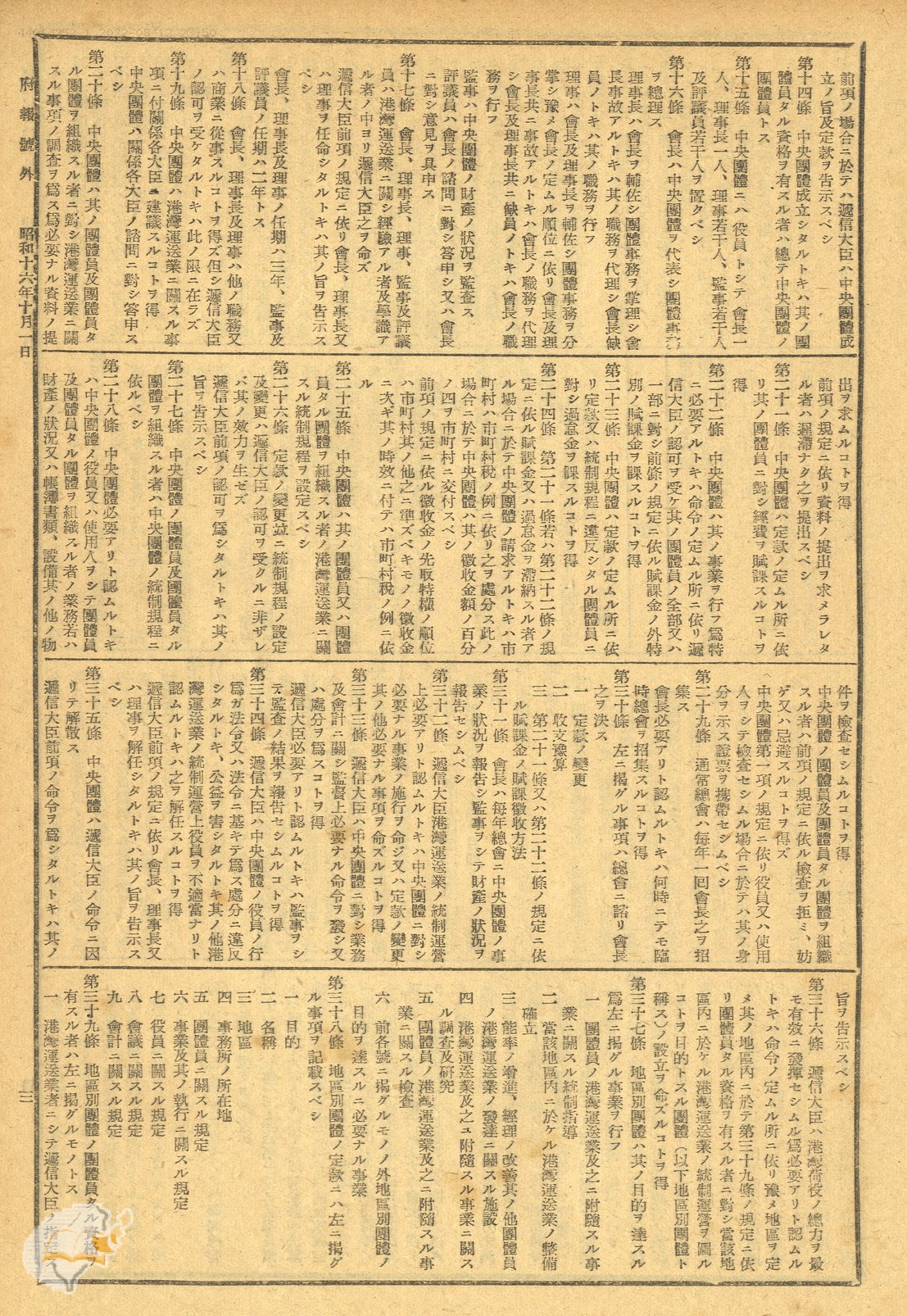

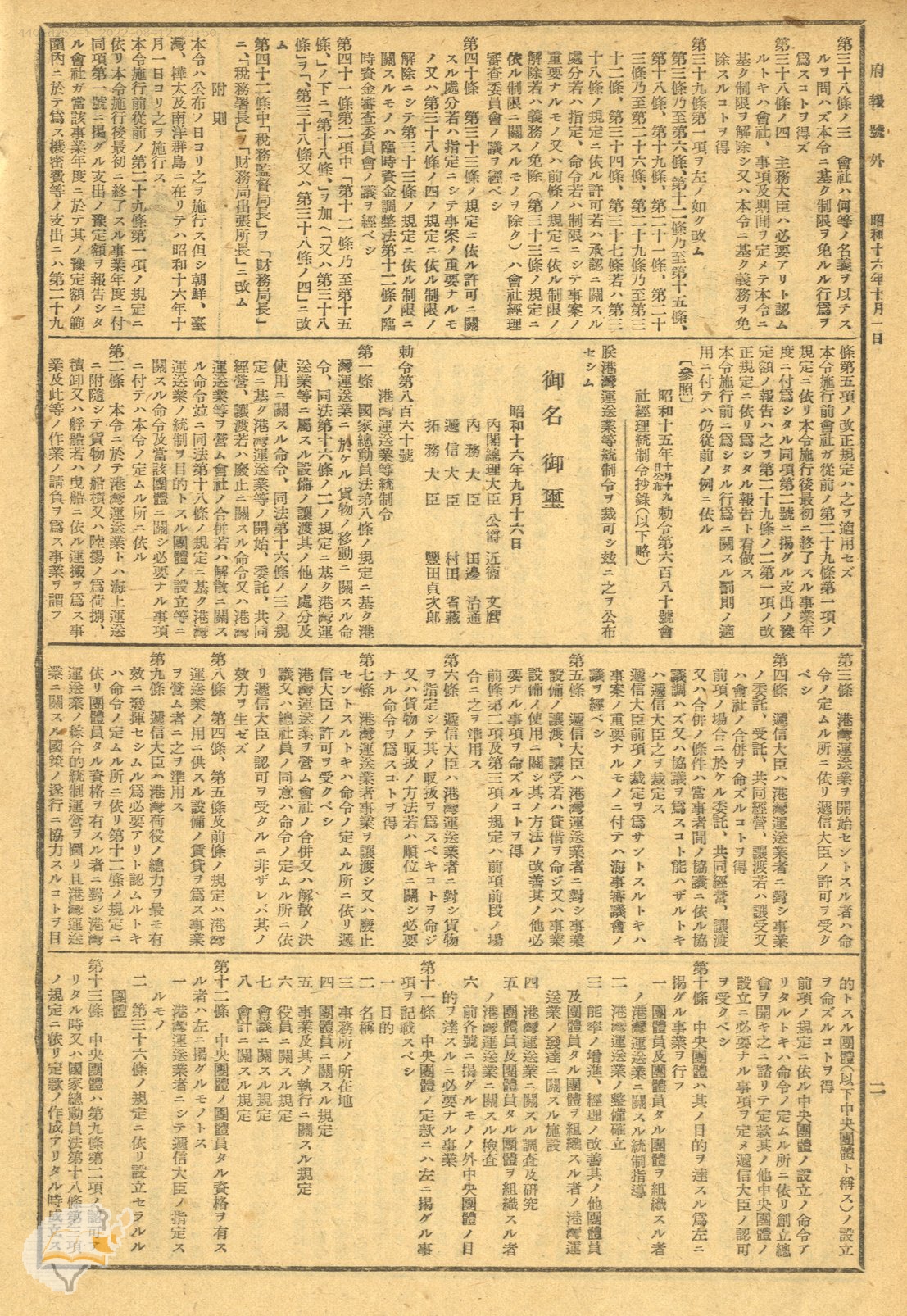

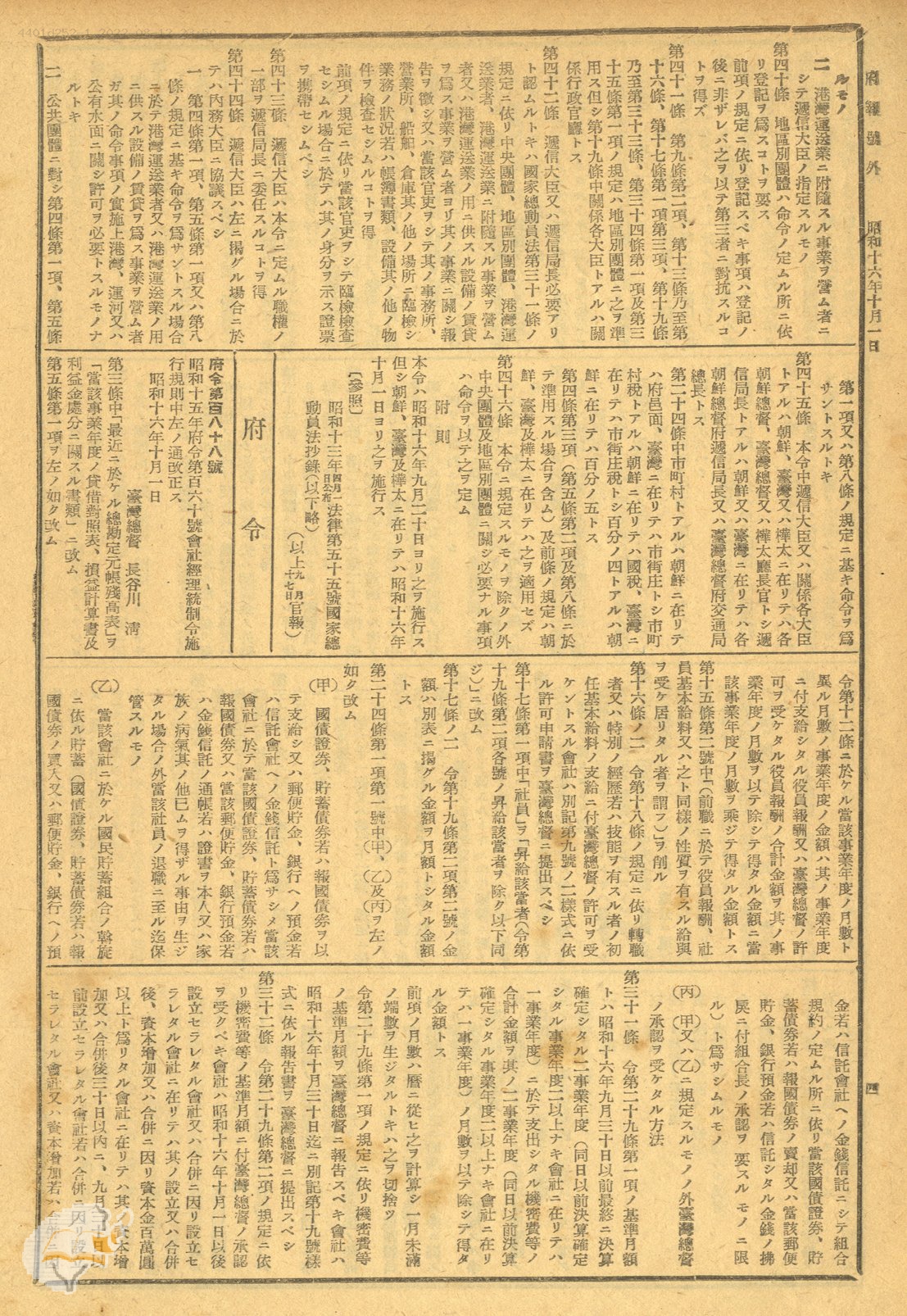

昭和13年( 1938年),日本內閣制定《國家總動員法》,一切軍需為第一要求,核查大日本帝國的人員與物資,但一直到昭和15年( 1940年)才在台灣正式實施,本年度也是台灣實施皇民化以來最嚴格苛求的一年,台灣舊有的生活習慣、宗教信仰以及文化傳承,均在這個年度受到最嚴厲的管制。昭和16年( 1941年),台灣總督府制定了《港灣》運送業等製度命令》,解散全台灣所有運輸會社直屬苦力及苦力頭制度,由港灣運送會統一管理苦力,並製定了新的管理辦法,昭和17年制定了《戰時海運管理令實施規則》解除危機船舶公司,將自由航線收歸國有,船舶由船舶運營會統一管理,昭和18年《台灣重要礦物增產令ノ規定二依裡礦業ノ出願禁止》控制礦產產量,至昭和20年( 1945年),進一步產生《軍需訂單令》,碼頭及礦區苦力遂又成為政府禁臠,無法選擇自已想要的工作型態。

以總督府令為起點,台灣港灣會控制碼頭苦力,船舶營運會控制船舶苦力,拓植會社控制農林漁礦苦力,將台灣所生產的物資,以軍需品為第一優先出口供應日本在東亞各地的軍隊,第二為貿易出口供應日本內地,第三為民生物資進出口。會社只須提供一天兩餐的物資折現,除了具體現有存款以及人手的苦力頭外,一般的苦力每天領最低工資及米糧,相當於農村回到了中國人民的狀態。但這些日本實業家不會直接管理碼頭工人,仍需要台籍苦力頭們的幫助,才能有效地管理苦力,苦力仍然必須依靠苦力頭才能維持生計(如表三),這使得戰後50連的班長們有了成長勢力的空間。