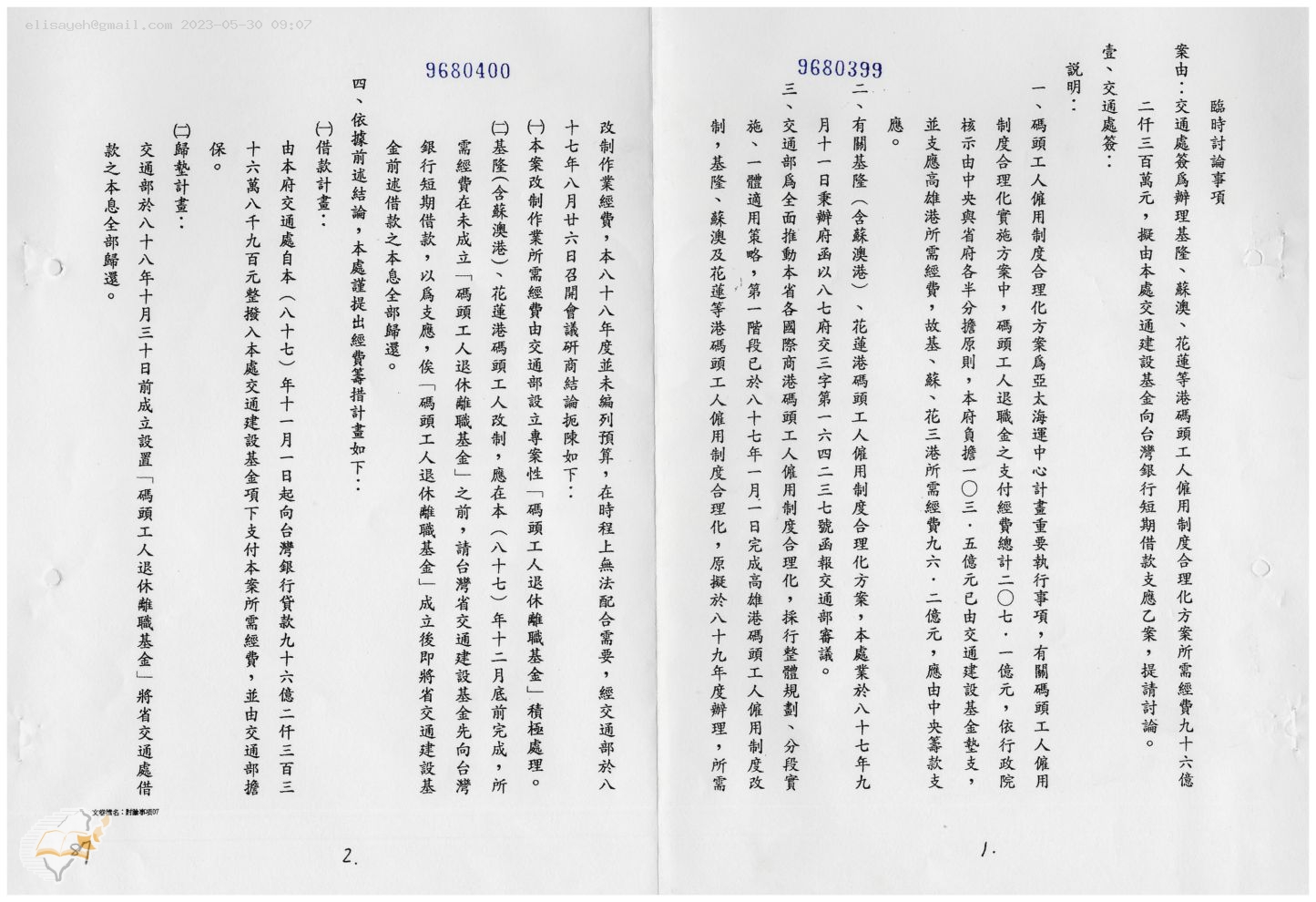

民國87年,交通處決議將各港口的碼頭裝卸作業化,改革碼頭工人的就業制度,碼頭工會不能再單獨承攬碼頭裝卸的工作,執行裝卸作業的碼工改由碼頭的裝卸公司就業。

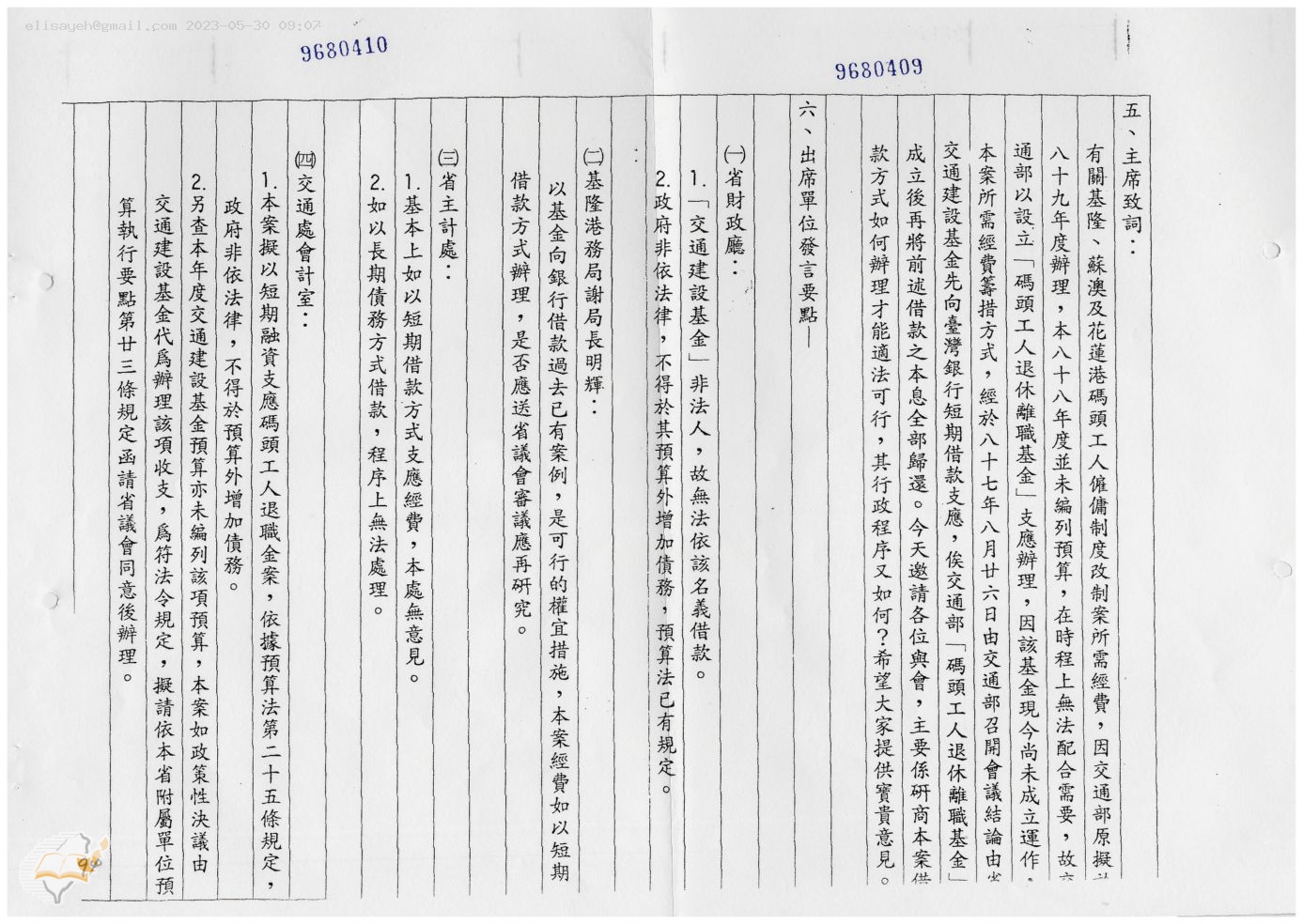

交通處碼頭作業裝卸作業化的主要因有三:

第一:雖然民國49年已立法《台灣省碼頭工人管理辦法》(已於中華民國88年10月1日台灣省政府(88)府法字第091903號令廢止),但實際上碼頭裝卸工作由碼頭工會承攬,港務局只提供訓練及港務局管理,所以港務局不是碼頭工人的老闆,而是並行的單位。但因時空遞嬗,至民國70年代以後,隊班長對碼頭工人的指揮力不如以往,年輕一輩對班長薪資分配等方式不斷產生不滿,經常向港務局陳情或抗爭,港務局介入焦點他們之間的紛爭。

第二:港務局的收入,由碼頭裝卸費用中抽取後,派遣人員代為辦理行政事務,如代墊碼工、勞保費、管理專戶、提供培訓碼工的教師或教官、人事費用的開銷過於龐大。

第三:港務局將裝卸費用匯入碼頭工會後,由「隊班長辦公室」劃分一、二、三級原則分配隊班長薪資,並抽收一筆金額為福利金,做為廠房和住宅龐大的福利金成為各班長個人挪用資金的來源,且未公佈收支明細。福利金專戶港務局無法過問,希望能一併取回。

70年代的碼頭職工多半是外地來基隆就讀裝卸貨養成班、或經過港務局提出的考入碼頭,編入隊班,與前輩沒有交情,對於一、二、三級的薪資分配原則以及未公佈福利金收支明細的情況了解不滿,共同向碼頭工會抗爭。

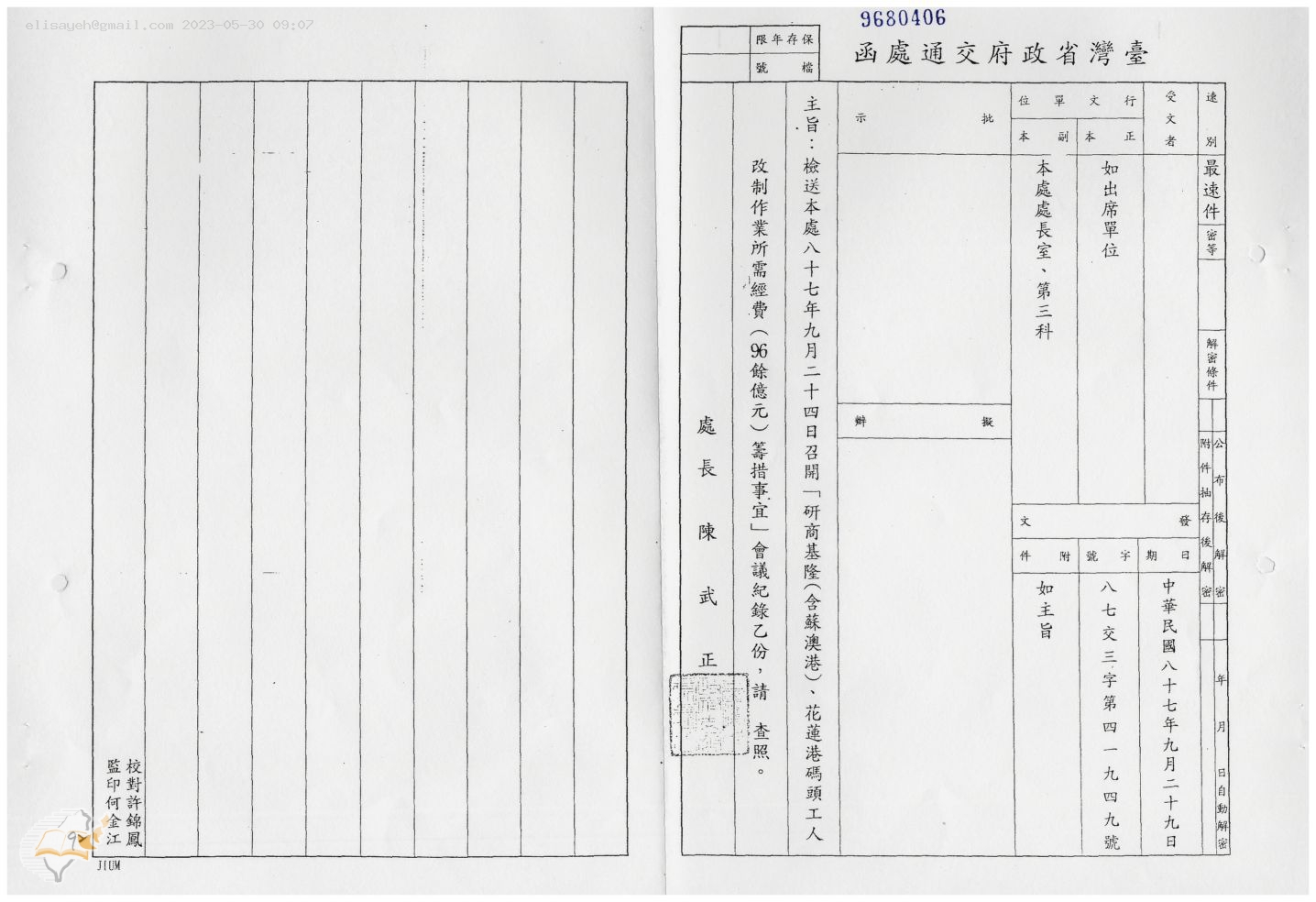

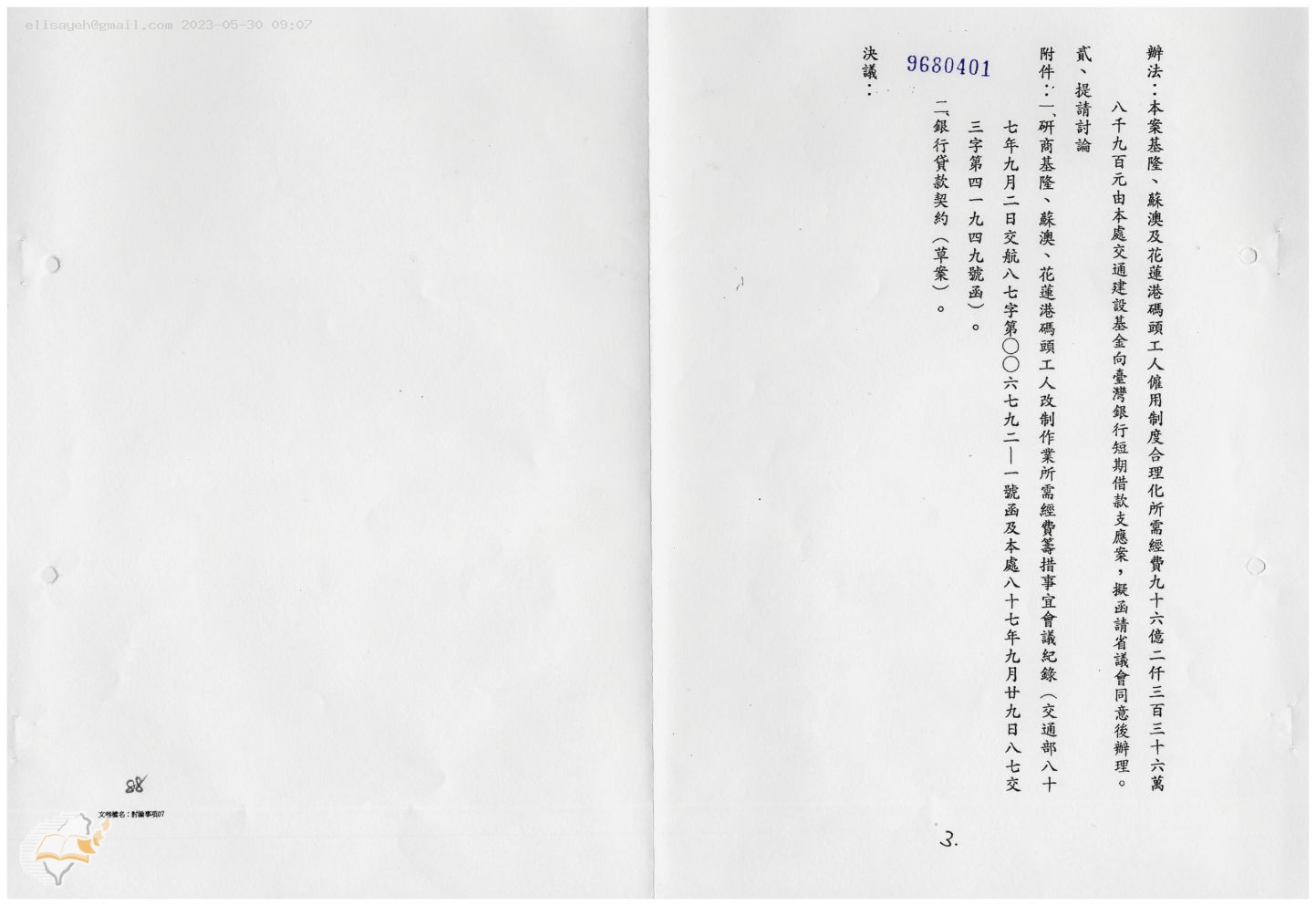

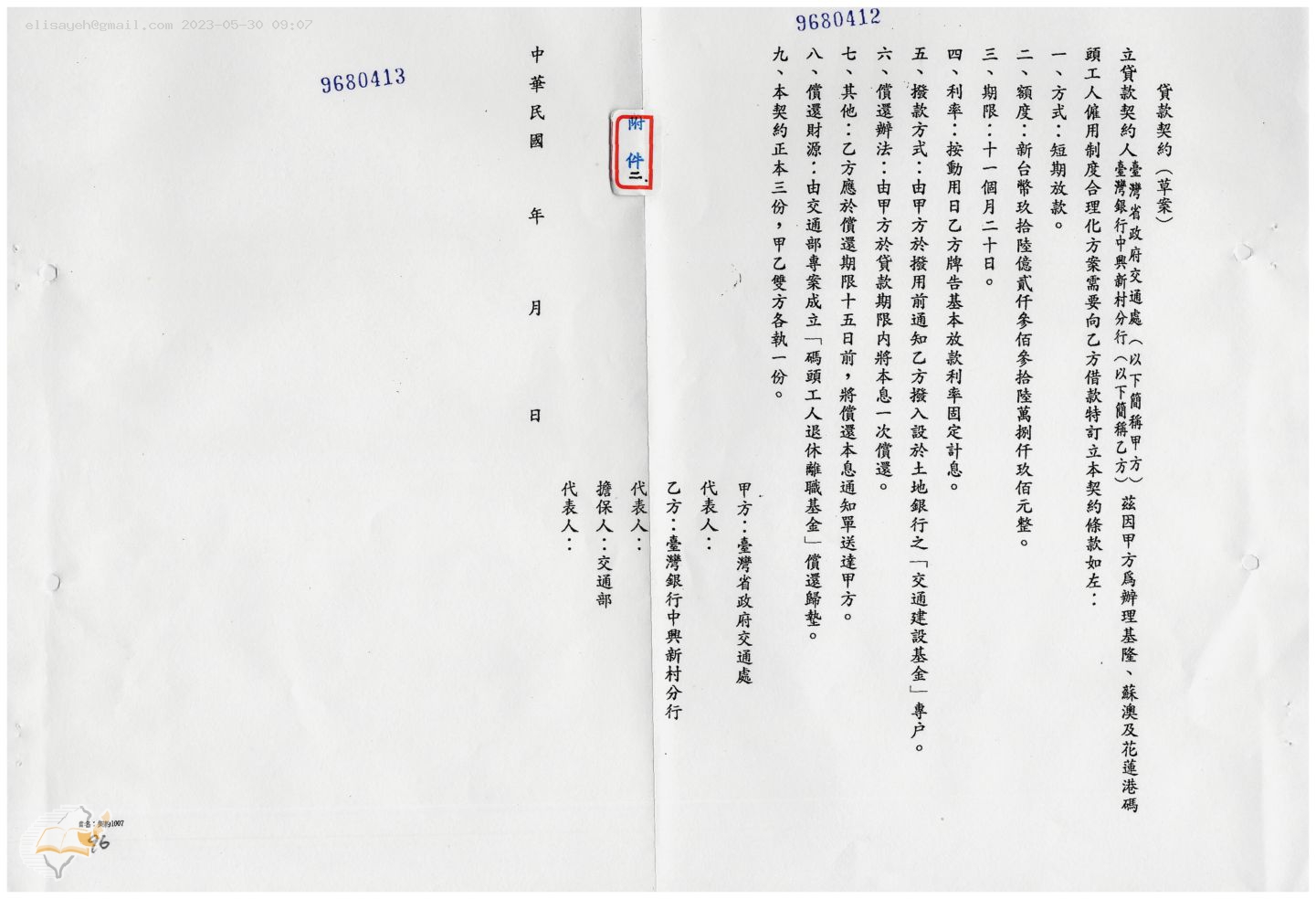

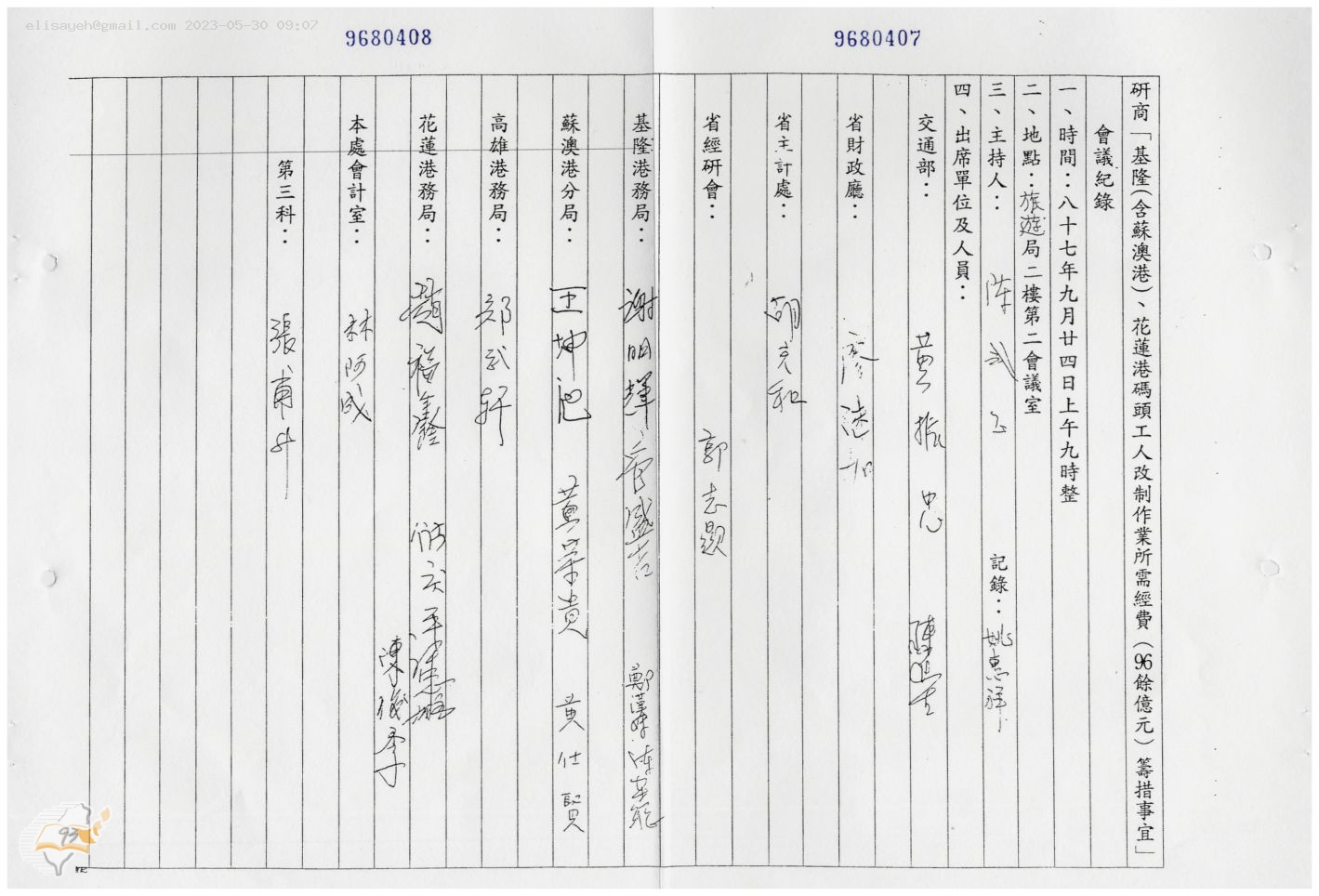

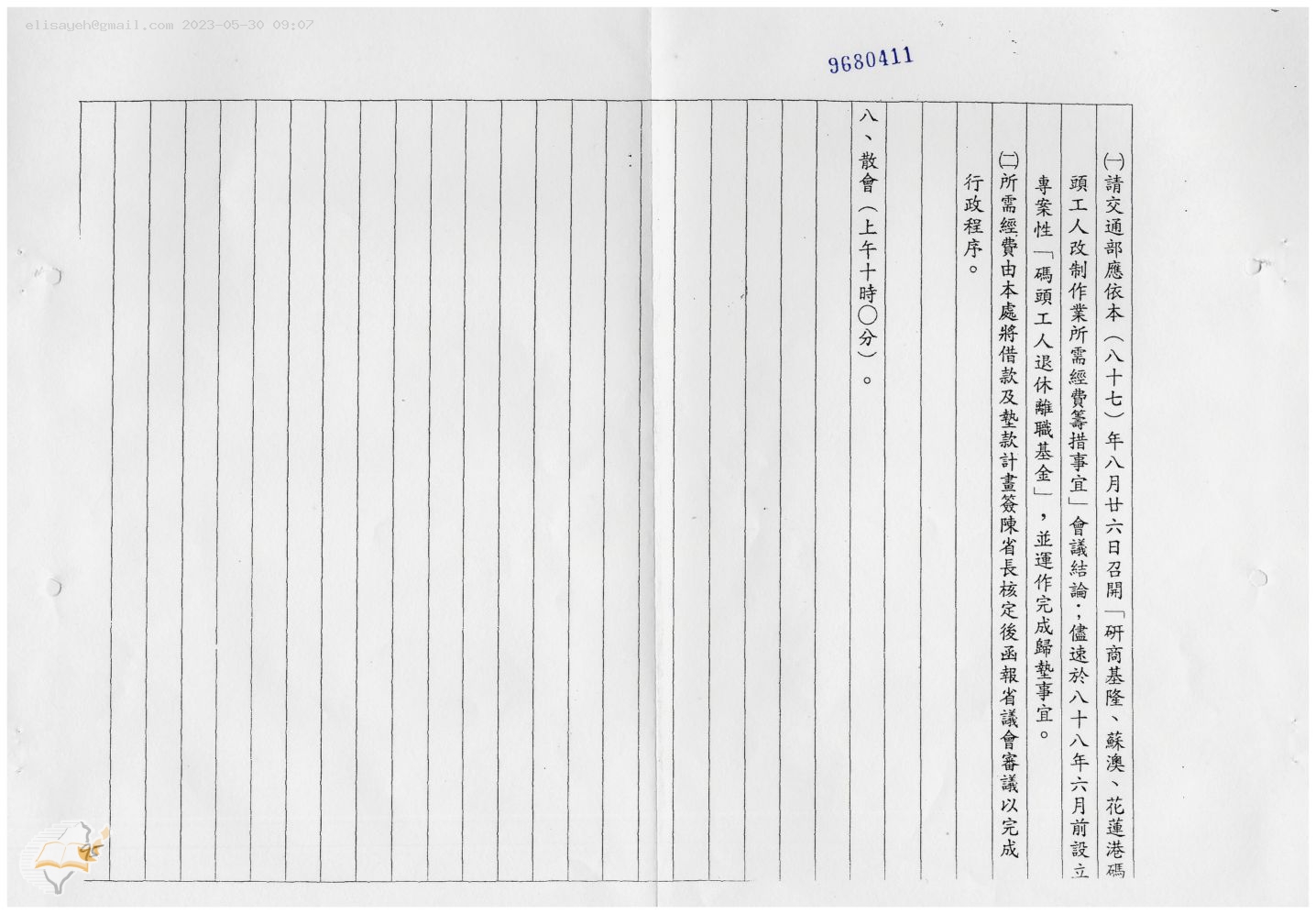

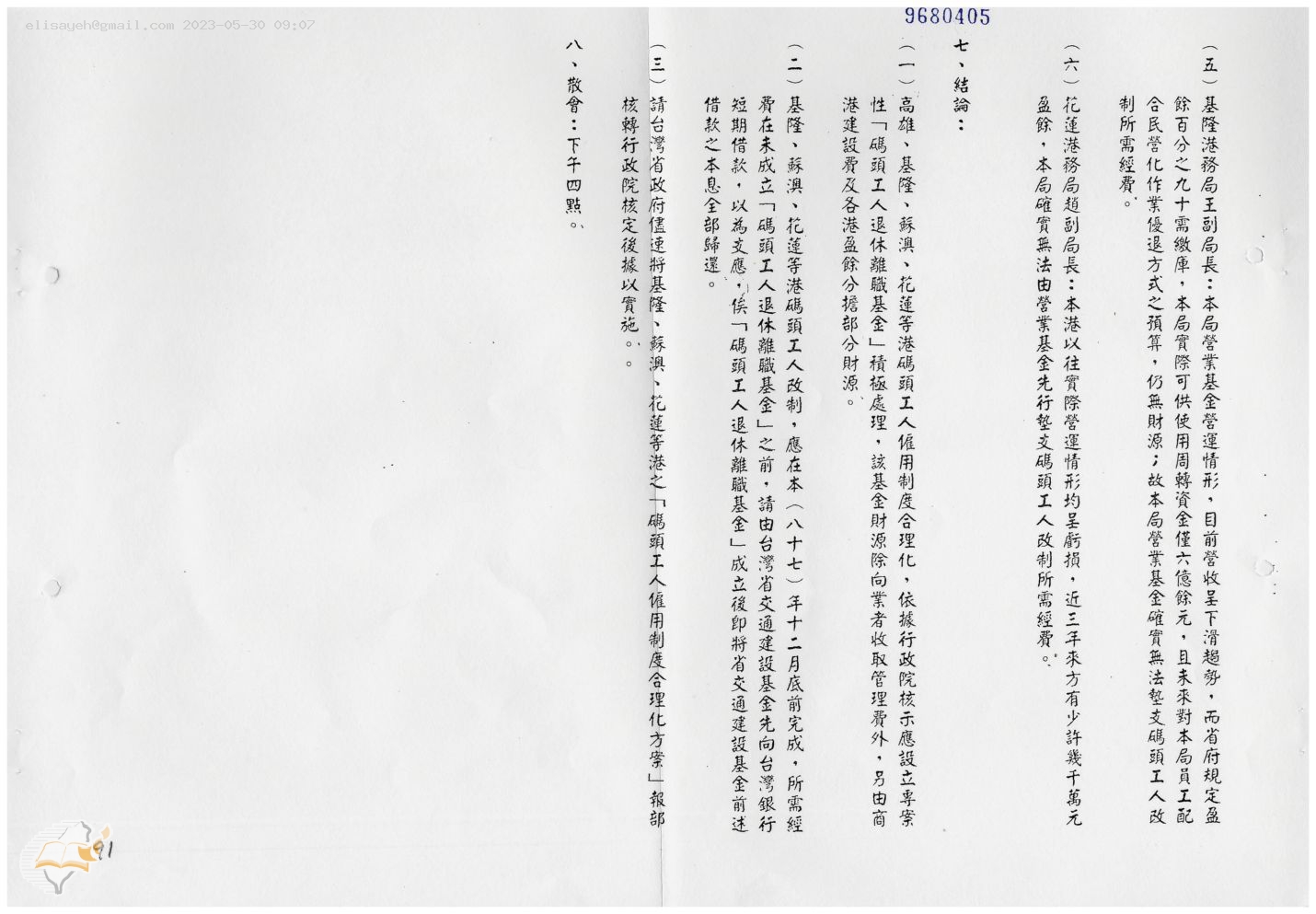

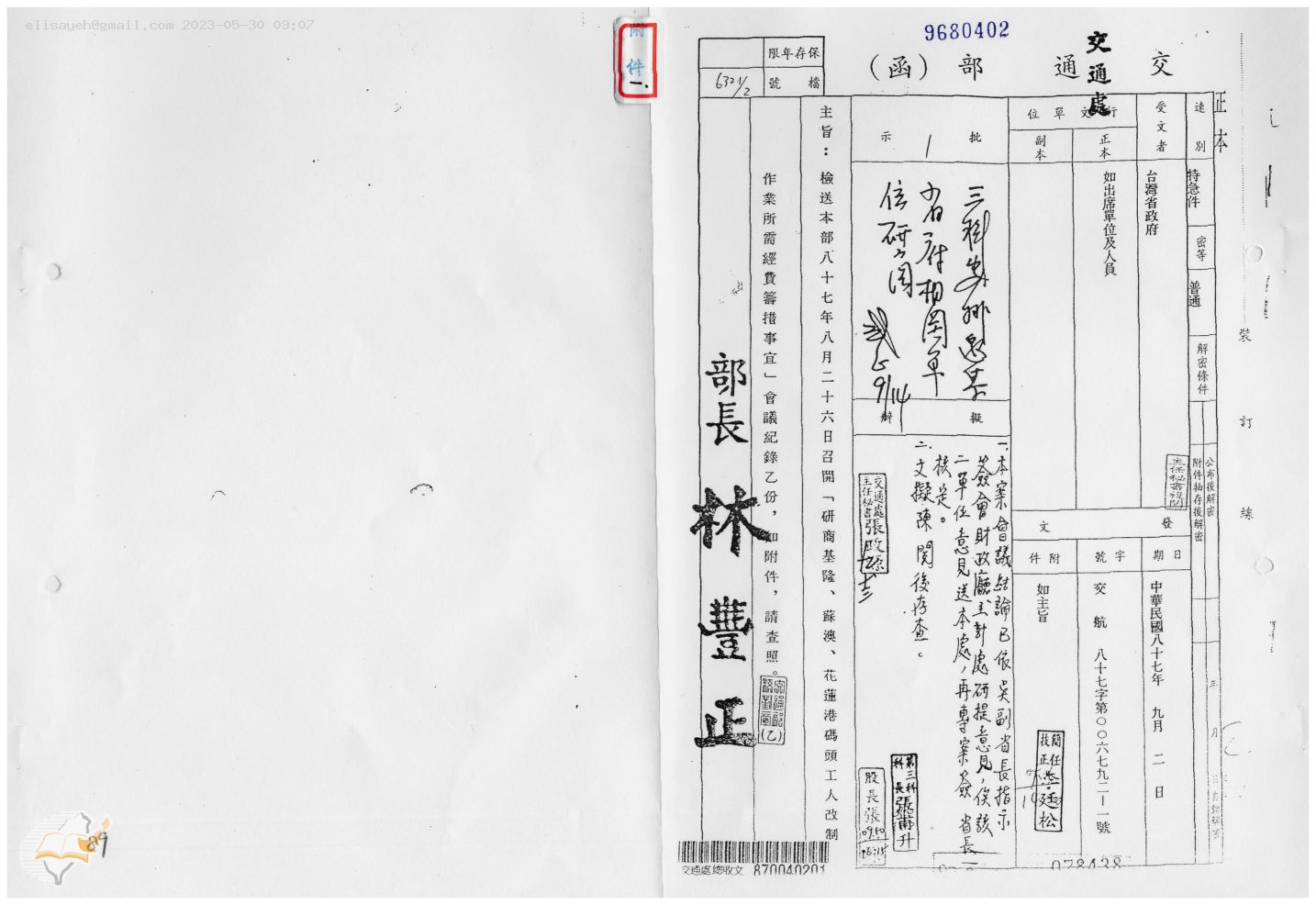

為解決這些情況,省交通民建87年的省政會議上就明確表示必須將碼頭裝卸碼頭化,制定碼頭工人就業制度合理化方案。即為了研商基隆、蘇澳、花蓮港碼頭工人改生產所需的會議記錄必須調集。