跳到主要內容區塊

:::

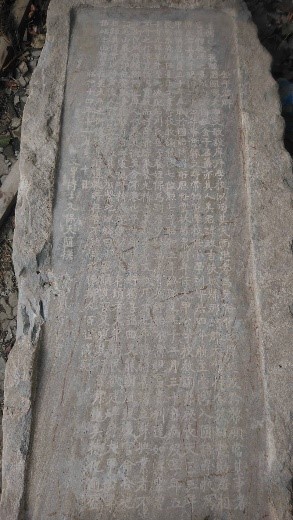

大甲公學校金子政吉紀念碑

本碑為金子校長逝世11週年時,由大甲公學校立碑,於昭和14年(1939)12月舉行揭幕式;臺灣光復後曾遭拆除埋藏,民國109年(2020)因行政大樓拆除新建,才起於地基下而重現於世。碑體原石為砂岩,陽面有「金子先生之碑」陰刻大字;碑陰有方形開光,鐫刻陰文弧底字碑文,但因塗覆混凝土銷毀,字體及內容不易辨識。碑側無紋樣及文字,底部作方形榫頭可固定於碑座;碑座亦為砂岩製作,挖鑿方形卯眼,使碑體能固著於碑座。現今除了過去推倒石碑時,所留些許切割破壞的痕跡外,碑陰銘文已可復原辨識如下:

金子君碑

臺灣已入我版圖,國家大布文教,設庠序學校以陶其民,而忠孝為先。俗化之厚德及黔黎願當其事者,皆善體較學之意,夙夜不懈,如金子君蓋亦其人矣。

君諱政吉,茨城縣那珂郡大賀村人,父曰惣助,母相澤氏。君其長子,明治二十四年畢業縣立尋常師範學校,任小學訓導,居四年,航至臺灣,入國語學校為甲種講習科員,三十年奉職扵國語傳習所,歷任雲林、苗栗。明年任大甲公學校教諭兼校長,大正三年罷焉,未幾復任臺北工業學校教諭,敘正七位、勲七等。昭和三年辭職,是年十二月三十日病歿,享年五十有九,歸塟先塋之次。配石川氏無子,養姪保為嗣。

君少壮立志育英,終始不渝,視富貴利達如浮雲,曾不介之扵懷,資性篤實,敏而好學,兼綜衆藝,尤精予算數,委身文教凡十七年,諄諄善誘,立身興業者不少,街民咸倚賴鄉俗化厚,人人慕其德,至今不衰也。平生無他嗜好,獨喜謠曲,又能國風,歿後官命合祀諸芝山巖,巖即祀薨職臺疆教育者之處。 嗚呼!精爽不泯,功績長存!

頃者,大甲街民之以銘曰:既誦其言,又觀其行,日月邁矣,德化逾盛,欲建碑扵大甲公學校,錄其遺業,以矜式後人,乞予文。乃敘其大概,繫之以銘曰:既誦其言,又觀其行,日月邁矣,德化逾盛,鐵砧之山麓乎!崔嵬大甲之街,饒物阜財,遺教所存,曾不弛減,茲懷斯人,百世儀範。

昭和十四年十二月三十日

文學博士久保天隨撰 懷薰林守長書

基本資訊

- 關鍵詞

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 現況地址項次縣市鄉鎮市區地址1臺中市大甲區育德路233號 大甲國民小學

- 數量1

- 公告類別公告文號公告日期備註指定/登錄府授文資遺字第11203447411號2023-11-29 10:03:55.224

- 級別名稱一般古物

- 種類種類代碼G3種類名稱圖書文獻及影音資料

- 年代昭和14年(1939)

- 材質石質(砂岩)

- 尺寸高276.2公分、長85.3公分、寬52.9公分

- 保存環境半開放空間

- 主管機關聯絡地址臺中市西區市府路41巷19號

- 主管機關單位遺址傳藝課

- 主管機關聯絡電話04-22290280#311

- 主管機關名稱臺中市文化資產處

- 所屬主管機關臺中市政府

- 評定基準具有地方或族群之風俗、記憶及傳說、信仰、傳統技術、藝能或生活文化特色/有地方重要人物或歷史事件之深厚淵源者/能反映政治、經濟、社會、人文、藝術、科學等歷史變遷或時代特色者/具有藝術造詣或科學成就/數量稀少者

- 保管單位保管單位名稱臺中市大甲區大甲國民小學

- 古物所在地所在地名稱臺中市大甲區大甲國民小學保存空間地址臺中市大甲區育德路233號保存空間屬性學校保存空間文資身分無文資身分

- 法令依據<<古物分級指定及廢止審查辦法>>第2條第1、2、3、4、5款

- 古物出處/出處或來源既存(繼承)

- 出處或來源說明1939年

- 指定(登錄)理由符合〈古物分級指定及廢止審查辦法〉一般古物指定第1、2、3、4、5條基準: 1. 具有地方或族群之風俗、記憶及傳說、信仰、傳統技術、藝能或生活文化特色:日治初期在臺灣實施國民基礎教育,新設大甲公學校,由金子政吉擔任校長,歷經十餘年,作育不少英才聞人。地方父老對其人品評價極高,故於其身故十一年後,在校園一隅立碑致敬,反映了當時對教化有功者知所感念的溫厚民俗。 2. 具有地方重要人物或歷史事件之深厚淵源者:金子政吉先生,於大甲地區執教15年化育英才,並創設日南國小,推動總督府政策,將西式教育引入海線區域。其學生有黃卿、李晨鐘等,皆為地方名紳。先生退休後仍參與大甲地區教育相關活動,可見其與地方淵源深厚,故蒙地方自發性勒石立碑紀念,誠屬大甲地區重要人物。 3. 反映政治、經濟、社會、人文、藝術、科學等歷史變遷或時代特色者:此碑被發現時字體被水泥覆蓋並埋入地下,推測是光復初期因政府實施各種去日本化、去殖民化的措施,而進行有計畫的塗改年號甚至銷毀紀念物,並在正式公文中明例行之,將此碑視作日偽皇民教育遺物,而遭拆毀滅跡,如今又因興造工程而重起於地底。但是形移勢轉,主政當局識見有異,得以立案重估其文資價值。此碑之前後際遇,適足以見證臺灣歷史上,政治文化之變遷。 4. 具有藝術造詣或科學成就:此碑屬日本型制,與中國傳統碑式大有不同,碑陽在原石面不加修整,即鐫「金子先生之碑」大字,碑陰則開光磨框,再刻成篇誌記。此座石碑兩件為一組,上半部是石碑的本體,下部為碑座,以插榫結合,已斷裂,材質研判皆為硬砂岩,且以大型自然石體加工。 5. 數量稀少者:碑文內容係日本著名漢學家、臺北帝大教授、久保天隨博士所撰;而碑體文字為林守長(1910-1982)所書寫。林氏最擅行書,與張國珍之楷書、謝景雲之隸書、在新竹齊名並稱。但此碑乃在其成名前,約29歲時,以較方便刻石之楷體書寫,少見於市,故此碑在書法與製造工藝上有一定價值。

- 代表圖像來源臺中市文化資產處

- 典藏或財產編號府授文資遺字第11203447411號

- 保存現狀良好

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。