跳到主要內容區塊

:::

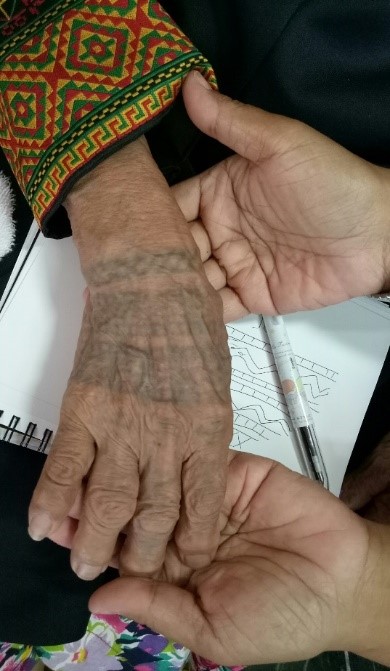

屏東縣魯凱族手紋

魯凱族的社會秩序與階級制度十分嚴謹,並且透過嚴格執行與生活實踐,維持並承載部落傳統的各種社會秩序及文化意涵。紋手是一種傳統魯凱族社會階序與制度下的文化表現,透過紋手圖樣揭露與宣示其社會地位、家族系譜及財富,亦或者是在某個時代或某些意義下的架構與權力讓予過程的展現。

1.起源

由於缺乏文獻記載,關於「屏東縣魯凱族手紋」的歷史源流發展已難考證,僅能從部落長者口述中加以了解。日治時期1942年(昭和17年)佐藤文一所著《臺灣原住種族原始藝術の研究》一書,為當時魯凱族身體裝飾留下較為詳盡的重要紀錄。書中提到魯凱族男性在胸背手臂處刺青以表現出貴族地位,圖案由粗線組成,以肩膀為起始點,胸部由肩膀向前橫畫數線,兩臂則自肩膀到手腕有數條環臂圓圈,背部的圖案則是數條線由肩上或腋窩下向後背延長,平行於脊椎兩側直到腰部,這種圖案的構想據說來自蛇的圖案。女性刺青施於手部為橫線及幾何圖案,用以表現社會地位。日治時期臺灣總督府禁止原住民族紋身,因此使得手紋文化逐漸失傳。

2.相關傳說

屏東縣魯凱族手紋的目前有2種起源說,第一種說法是相傳茂林社的一位英雄獵獲的敵首甚多,為記念獵頭,他將人首紋刺在自己胸上,此後族人有獵頭者就會效仿他。

另外一種說法則是從前有兩姊妹,本來與父母及叔父住在一起,有一天父母出去採摘水果時被敵人殺害,叔父因此前往報仇但一去不返。被遺留下來的兩姊妹在長大以後,因懷念失蹤的叔父,於是離家踏上旅途尋找叔父。她們在旅途中呼喚著叔父的名字,竟然聽到回應聲,到達該處時發現一老人,兩人告知來意並勸他回家,但老人不肯,只說願意替她們留點紀念。旋即挖地窑,燒火焙窑後叫二女進去,且說當肚臍皮脫落叫他,他就會來開地窖的,然後用土石塞住窑口。不久地窖內傳出喊聲,老人立刻放出她們並將她們帶到河裡洗澡,洗完後全身顯現出美麗的花紋。兩人告別回社後,社內女子都相當羨慕其身上美麗花紋,於是大家相繼模仿。但盡了很大的努力,只能做到手部刺紋而已,此後刺手紋的習俗就在女性中流行了 。

3.發展概況

早年的傳統部落中,魯凱族各部落皆有許多正值青春期的女性進行紋手。日治時期臺灣總督府於1931年(昭和6年)下令廢除原住民女性手背刺紋的習俗,使得此文化逐漸消失。

基本資訊

- 關鍵詞

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 現況地址項次縣市鄉鎮市區地址1屏東縣三地門鄉2屏東縣瑪家鄉

- 公告類別公告文號公告日期備註指定/登錄屏府文保字第11230624800號2023-09-15 00:00:00.0

- 級別名稱民俗

- 種類種類代碼F1種類名稱風俗

- 儀式過程及重要特徵1.儀式過程1或第一天(如何籌備與籌備所使用的器物或材料、儀式過程、儀式特色) 手紋的前置作業就如同籌辦結婚儀式一樣,被紋手少女的家人必須先準備充足的食物,父親和家中的男人會上山去砍柴;家中則需準備鐵鍋(palungu)、阿拜(abai)、琉璃珠戒指或單顆琉璃珠(silu:黃色和橘色珠),贈與刺紋者。 2.儀式過程2或第二天(如何籌備與籌備所使用的器物或材料、儀式過程、儀式特色) 紋手的時間通常選在寒冷而農閒的冬天,場所則選在受紋者住屋外搭建的臨時小屋。紋手的方法是以柑橘類或薔薇科的刺,綁在竹枝上,以小槌子、刀柄或木片打入手背事先畫好的圖紋處。當血水滲出時,會先以乾淨布料擦拭,再以鍋底煙灰或小米梗經過烈火焚燒成黑灰的灰屑塗抹於手紋,形成灰黑色的紋路。刺紋的過程中,同樣的圖紋會來回刺四至五次。 3.儀式過程3或第三天(如何籌備與籌備所使用的器物或材料、儀式過程、儀式特色) 被紋手的少女結束紋手後,需要在家中休養一個月左右。手紋疼痛或結痂皮膚發癢時,可將手靠在冷卻的鐵鍋止癢,以減輕疼痛感或搔癢感。或是可將龍葵(amici)的莖葉搗爛,外敷在腫脹的傷口或皮膚上,加速患部消腫。此外,有些家族則是讓少女雙手放在胸前靜置不動,保持傷口的乾燥,讓傷口自然復原。

- 所屬族群類別名稱原住民

- 主管機關聯絡地址900005屏東市菸廠路1號

- 主管機關單位屏東縣文化資產保護所

- 主管機關聯絡電話08-7227001ext564

- 主管機關名稱屏東縣文化資產保護所

- 所屬主管機關屏東縣政府

- 主辦單位-地址900005屏東市菸廠路1號

- 主辦單位-聯絡人黃蘭雅

- 主辦單位-聯絡電話08-7227001ext564

- 主辦單位-名稱屏東縣文化資產保護所

- 評定基準民間高度認同,並持續自主、自發參與/顯著反映族群或地方社會生活與文化之特色/其表現形式與實踐仍保留一定之傳統方式

- 法令依據1、民間高度認同,並持續自主、自發參與:手紋文化歷經日治時期禁令及國民政府延續日治政策使其加速凋零。近年來政府及族人開始重視保存及推廣, 獲部落族人高度認同,族人身體力行復振手紋文化。 2、顯著反映族群或地方社會生活及文化之特色:魯凱族的社會組織是階級制度,貴族階級擁有許多的權利,Kiapacase(紋手)便是其中的一種重要權利, 它是身份象徵的一種圖騰,紋手圖案是橫線及幾何圖案,用以表現社會地位及充分顯示家族社會地位與財富及對應的文化特色。 3、其表現形式及實踐仍保留一定之傳統方式:紋樣中圖騰表現出社會階序、財富、地位的表徵,該民俗在形式與文化實踐上仍保有傳統風貌圖紋均為傳統 會長輩所認可,其內涵屬於真正的魯凱族傳統文化符合表現與實踐之傳統方式。

- 保存者/保存團體杜秀英Kwalrimi Palrimud(歿)、柯梅花 Thaulalui Palrib(歿)

- 指定(登錄)理由在魯凱族的社會中,生女兒稱為aki supilrane(有分享喜悅的意思)紋手的儀式過去對女子而言是不可缺少的,只要父母的經濟許可,通常都會請tarapacase(紋手匠師)為她們舉行pakiapacase(紋手儀式),表示父母對女兒所付出的愛心,紋手最早是魯凱族的裝飾權之一,也是一種美的表現。對魯凱族少女來說,紋手的意義除了是美麗以外,還代表了自己已經成為少女,是成熟的象徵,近年來台灣社會結構急遽轉變,物資文明及主流社會入侵造成了原住民傳統的生活方式、社會結構、文化認同與文化價值受到嚴重的衝擊,傳統社會文化瀕臨瓦解,人口外流加上部落人口老化,致語言、文化無法傳承面臨斷層的危機,故急需保存此傳統文化。

- 代表圖像來源保存者提供

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。