跳到主要內容區塊

:::

崙背水汴頭跌(跋)米籮

水汴頭隸屬於崙背鄉港尾村,居民以李姓和廖姓為大宗,信仰中心為崇賢寺觀音佛祖(俗稱老佛祖),在清領時期即已入墾,是一個以農業為主的詔安客家聚落。根據耆老口述,「早年湖山岩建廟之時,水汴頭的居民曾以每次10餘人為編組,輪流至湖山岩幫工。」水汴頭村民不僅在湖山岩建廟時幫工,每年亦會由爐主帶領信眾回湖山岩寄金,也會不定期往湖山岩進香,此傳統已延續百年之久。

崇賢寺與湖山岩淵源始於觀音佛祖。據傳湖山岩有自中國來台三尊佛祖(三姊妹)寄居於湖山岩供奉,後有水汴頭居民約一百五十多年前自湖山岩迎回其中一座觀音佛祖(二媽)在聚落中供奉。當時崇賢寺尚未建廟,因此聚落採爐主輪值在民宅供奉方式,直至崇賢寺建廟之後才有固定供奉之處。由此可見當時水汴頭聚落早已形成,以及聚落與斗六湖山岩間的深厚關係。

水汴頭聚落有一以「卜米籮」的傳統民俗,聚落在每年農曆正月十五日元宵節占卜方式來問來年農事收成好壞,村民亦依照問卜結果來從事農耕,從過往迄今至少已有百年之久,從未間斷。然此民俗的起源與時間已不可考,據傳與觀音佛祖信仰有關。

根據耆老李文榮(1938年生)的說法,他祖父李昆足曾參與至湖山岩迎回觀音佛祖(二媽),而李文榮的印象則是自孩童時代即有「卜米籮」,因此可知「卜米籮」在水汴頭形成已久。不過「卜米籮」的源起是詔安客家傳統還是與觀音佛祖信仰有關?抑或是在水汴頭自行發展而成的民俗信仰形式?由於早年水汴頭為一農村聚落,教育程度普遍不高,沒有知識份子,因此對於「卜米籮」亦沒有留下早年的文字記載。最早有文字紀錄則僅能追溯到一本由民國62年開始記錄的爐主帳冊。

「卜米籮」是否與詔安客家傳統文化有關?雖說有新聞媒體報導,早年在詔安客家地方「卜米籮」是相當普遍的活動,不過從調查二崙、崙背、西螺等地的詔安客家聚落以及訪談耆老,可以發現現在幾乎沒有詔安客家聚落有「卜米籮」的儀式。有一說認為與日治時期抑道揚佛的宗教政策有關,因此「卜米籮」的活動受到壓抑,中斷過久,而逐漸受到遺忘。不過在檢視詔安客家文獻中並無找到「卜米籮」相關的儀式或文字記載。因此「卜米籮」是否為詔安客家文化的民俗儀式,仍有待考證。

「卜米籮」是否與觀音佛祖信仰有關?雲林詔安客家鄉鎮西螺、二崙及崙背共計有57個詔安客家聚落,其中觀音佛祖信仰約佔16%,在訪問這些聚落的耆老亦無有「卜米籮」的傳統民俗印象,另外在詔安客家觀音佛祖信仰圈以外,但同樣信仰觀音佛祖如閩、漳、泉等漢人社群中,亦無聽聞有「卜米籮」的民俗。因此「卜米籮」與觀音佛祖信仰間的關係似乎是相當薄弱。

但「卜米籮」的活動亦非水汴頭所特有。台中市南屯區新庄子永和宮、雲林縣崙背鄉羅厝社區以及與水汴頭相鄰的深坑社區(按:深坑佛祖廟是由水汴頭分靈,羅厝也距離水汴頭不遠)亦有「卜米籮」的活動。只是到這些社區訪談耆老,可以發現多數耆老並沒「卜米籮」的記憶。可知即使「卜米籮」曾是一項傳統民俗,但因為中斷過久,所以在這些聚落已少有人聽聞或歷經過這完整的儀式。

因此百年多來從無間斷而仍被保留的水汴頭「卜米籮」正是在這層意義上具有重大的關鍵角色。過去沒有文字記載,所以無法得知水汴頭在眾人迎回觀音佛祖之前即有「卜米籮」的民俗儀式,還是迎回觀音佛祖之後才有。然根據水汴頭眾多耆老如李文榮(1938年生)、李吉松(1942年生)、廖萬教(1941年生)、李富雄(1942年生)、廖進有(1934年生)等人的說法,在其孩童時代就有元宵夜「卜米籮」的民俗存在,而且上述諸位中有多位是崇賢寺未建廟前的輪值爐主,並在建廟後先後擔任主任委員或副主任委員,不但多次參與「卜米籮」的儀式,更曾當值「卜米籮」的事務。

「卜米籮」此一民俗的意義不僅存在於水汴頭百年以上的傳統,更是指導庄民農作,迄今百年來水汴頭的農民仍依照著「卜米籮」的結果來決定農作的時間,對農民的日常生活影響不可謂不大。而更重要的是,如果「卜米籮」是一項詔安客家原有的傳統,那麼也僅有持續百年以上的水汴頭仍保留此項傳統民俗,而這對於瞭解詔安客家文化,無疑是一個重要的關鍵。

因此崇賢寺現任主任委員蕭明賢與村民秉持對於文化保存的認知,特別提報「卜米籮」民俗活動為無形文化資產,留為後世理解過往詔安客家文化農業生活以及信仰的紀錄。

基本資訊

- 關鍵詞

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 現況地址項次縣市鄉鎮市區地址1雲林縣崙背鄉

- 公告類別公告文號公告日期備註指定/登錄府文資二字第1113805811B號2022-01-22 15:40:36.076

- 級別名稱民俗

- 種類種類代碼F99種類名稱其他其他說明生活民俗﹑民間知識

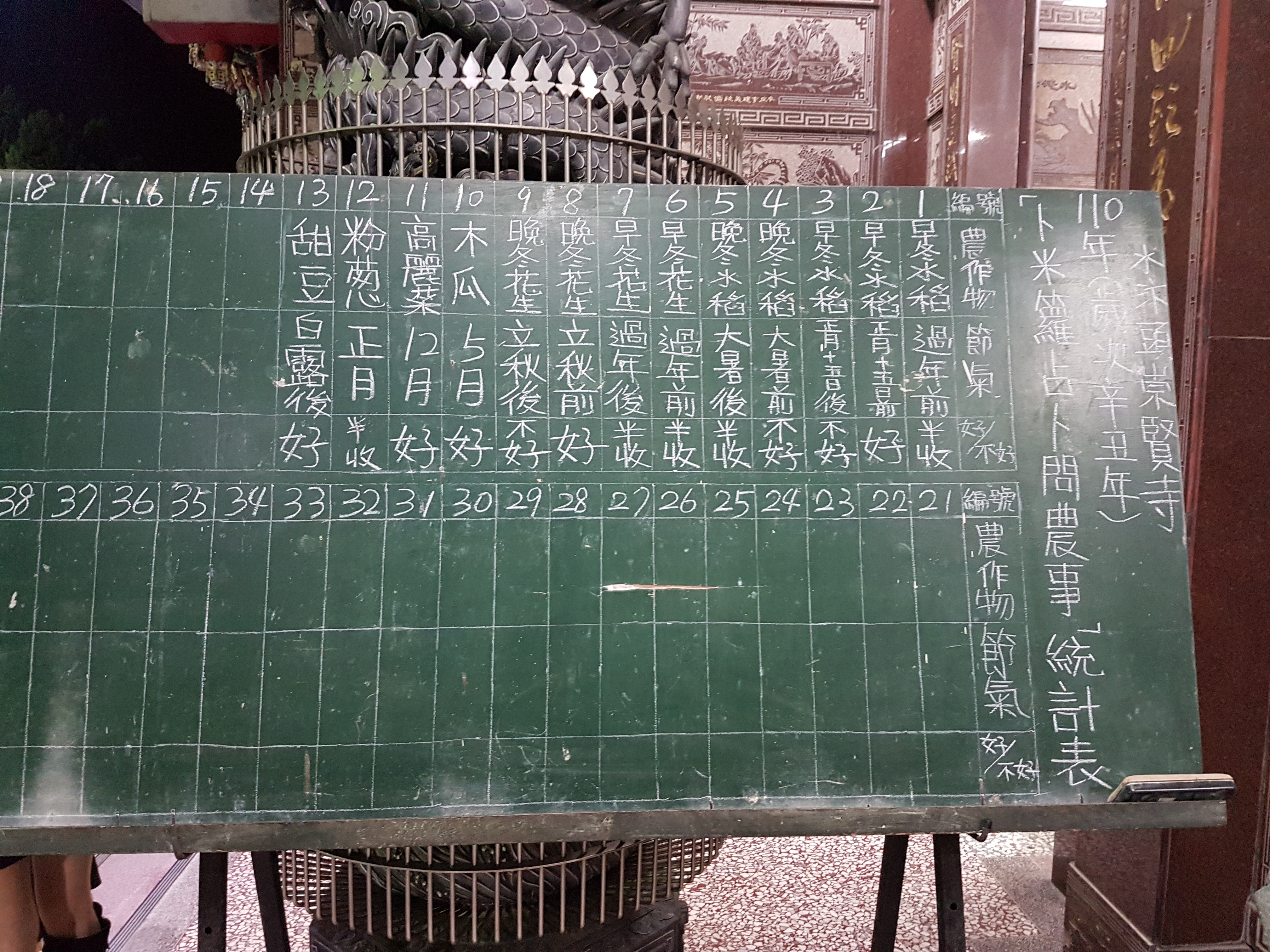

- 儀式過程及重要特徵儀式過程: 正月十五日元宵夜卜米籮是水汴頭最重要的民俗,出生於民國30年的廖萬教先生(曾任民國74年爐主)表示,從他的父祖輩開始就已經有卜米籮的儀式。出生於民國23年的廖進有先生(曾任民國77年爐主)說,在崇賢寺蓋廟之前,卜米籮是在值年爐主的家中庭院舉行。當晚,值年爐主點香向觀音佛祖稟明事由後,即開始卜米籮,請示當年度種稻插秧的最佳時間點。 水稻一年可種兩期,分為早冬和晚冬,而早冬又可細分為前(正月初一之前種)、中(正月初一日~十五日種)、後(正月十五之後種);晚冬則可細分為大暑前和大暑後,所以爐主一共要卜五次米籮。 卜完水稻之後,聚落裡的公事就算完成,接下來就便開放信徒自由卜米籮(私事),最常見預卜的項目有花生、美濃瓜,連養豬、養雞、養鴨、養鵝等事情也都會來請示佛祖,而且居民大多會遵守佛祖的指示,避免歉收的不幸發生。 民國80年崇賢寺建廟完竣,安座入火之後,佛祖和眾神便不再隨爐主輪值奉祀,卜米籮的地點也改在崇賢寺廟埕。此後,卜米籮的項目除了延續傳統的水稻以外,還增加了花生、甜豆、結頭、包心白菜、美濃瓜、北蔥、高麗菜等農作物(但不再有人卜飼豬等家畜),反映了本區以農維生的型態及農作生產與時俱進的特性和多元性。 因此卜米籮從過往到崇賢寺建廟之後,有兩項重要的改變,第一個改變即是上述問卜內容的改變,詳如上述。另一種改變則是卜米籮的地點與方式。 在崇賢寺蓋廟之前,卜米籮是在值年爐主的家中庭院舉行。當晚,值年爐主點香向觀音佛祖稟明事由後,以米籮為筊,先用香爐淨化米籮,由爐主先問水稻播種時間,從其自家後院將米籮用力一擲,讓米籮越過爐主家屋頂而落於前埕,籮口朝上為豐收、籮口朝下為欠收、籮口朝側為半收成。問完水稻之後,則開放讓庄內信眾依序請示,並且重複同樣擲米籮的程序。 不過在崇賢寺廟成之後,卜米籮占卜流程亦有些微改變。這一方面固然因為寺廟不同於民宅,更為雄偉,單憑人力很難從廟後拋擲米籮到廟埕,另一方面也因為教育程度的提高,庄民可先將問卜之事寫於紙條上,交給廟方,再由廟方逐一依序唱名請示。 現今崇賢寺流程如下: 1.擲筊請示。 2.廟方先用香爐淨化米籮。 3.廟方的主祭者雙手持點燃的金紙向觀音菩薩誠心稟明事由並祈求指示(五穀蔬果種植時間及種類),將點燃的金紙於米籮內轉圈淨化,淨化後的米籮交付寺廟屋簷上的工作人員。 4.工作人員手持米籮微蹲馬步奮力一擲越過屋簷,並於廟埕上落下,即完成一項請示。問水稻事需完成五次,每一回問事請示流程皆相同。 5.庄內公事(水稻)問完後,唱名信眾所問之農事。並由工作人員協助完成問卜。 重要特徵: 早期由於農墾技術欠缺及天候資訊的封閉,先民為及早因應作物收成好壞,便常藉由卜米籮求神問卜方式預測來年作物收成情形。水汴頭社區是以農業為主的詔安客家聚落,至今農民仍習慣透過卜米籮占卜問農事,並依照卜問結果行事。由於預測每年栽種的作物是否豐收,端看米籮站立或倒立的神示,因此獲示者若遇半收成或欠收指示,通常會想對策因應,或更改栽種時間點、或考慮改種其他作物。可見即使是身處於當代資訊社會,對於水汴頭的居民來說,卜米籮對於地方社會生活的影響仍鉅,同時從卜問的內容來看,亦反映水汴頭的文化特色與生活習慣。 卜米籮傳統習俗延續至今已超過一百年有餘,目前全台灣也只有水汴頭持續在每年元宵節舉辨卜米籮占卜問農事活動,對於理解獨有的傳統詔安客家文化以及傳承延續不啻是重要關鍵與特徵。

- 所屬族群類別名稱漢民族

- 主管機關聯絡地址雲林縣斗六市大學路三段310號

- 主管機關單位文化資產科

- 主管機關聯絡電話05-5523153

- 主管機關名稱文化觀光處

- 所屬主管機關雲林縣政府

- 主辦單位-地址雲林縣崙背鄉港尾村嘉南23之21號

- 主辦單位-聯絡人蕭明賢

- 主辦單位-聯絡電話05-6966747

- 主辦單位-名稱水汴頭崇賢寺

- 評定基準民間高度認同,並持續自主、自發參與/顯著反映族群或地方社會生活與文化之特色/其表現形式與實踐仍保留一定之傳統方式

- 法令依據1、文化資產保存法第91條第1項。 2、符合《民俗登錄認定及廢止審查辦法》第2條第1項第1、2、3款及第4條第1、2、3款規定。 六、本公告期間為30日,依訴願法第14條及第58條規定,如相對人或利害關係人不服本處分者,得自本處分公告期滿次日起30日內,繕具訴願書逕送本府(地址:雲縣斗六市雲林路二段515號),由本府向訴願管轄機關(文化部)提起訴願。

- 保存者/保存團體水汴頭崇賢寺

- 指定(登錄)理由1、「水汴頭跌(跋)米籮」民俗,該活動為水汴頭地區特殊民俗,元宵節(農曆1/15)晚上於崇賢寺舉行,以米籮當成筊杯,向觀音佛祖請示農作物收成的好壞,藉米籮判斷農作物收成好、半收、不好等3種不同結果,參與民眾相當踴躍,聚落民眾認同度頗高。符合「民俗登錄認定及廢止審查辦法」第2條第1款登錄基準「民間高度認同,並持續自主、自發參與」。 2、跌(跋)米籮問農事乃當地特有之占卜方式,反映地方產業,顯示農業社會靠天吃飯、靠神庇佑之傳統文化,其活動規模並不盛大,但具地方文化特色,當地民眾以此特殊民俗為榮。符合「民俗登錄認定及廢止審查辦法」第2條第2款登錄基準「顯著反映族群或地方社會生活及文化之特色」。 3、「水汴頭跌(跋)米籮」的形式是先由司儀說明欲占卜之農作物名稱與月份或節氣,再從前殿後方平台上甩出米籮,該米籮越過前殿建築屋脊後落在廟前廣場上,然後依據其向上、橫躺、倒蓋的樣態來判讀作物的收成好、半收或欠收等。這個形式與實踐仍保留一定的傳統方式。符合「民俗登錄認定及廢止審查辦法」第2條第3款登錄基準「其表現形式及實踐仍保留一定之傳統方式」。

- 代表圖像來源雲林縣政府文化觀光處

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。