跳到主要內容區塊

:::

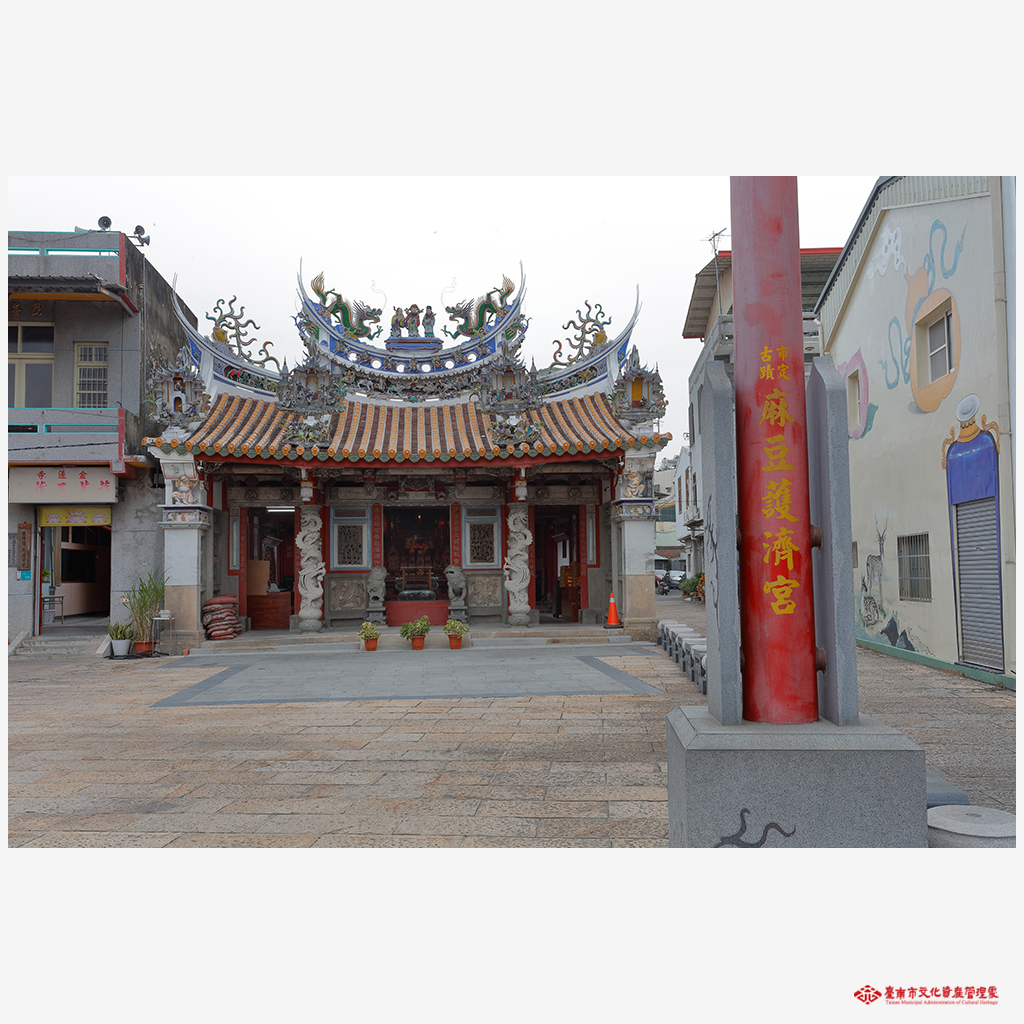

麻豆護濟宮

根據詹評仁先生所撰《麻豆鎮護濟宮(媽祖廟)沿革三百年》一文,護濟宮創建於1781年(清乾隆四十六年)主祀湄洲媽祖(天上聖母),配祀註生娘娘與福德正神。神像於明末隨漢人移民渡海來臺,在當時仍屬西拉雅平埔族麻豆社勢力範圍內的倒風內海麻豆港附近登陸。起初僅築竹材小祠奉祀,在康熙年間,曾分香西庄、瓦嗂等地。

隨著漢人大舉移入,在康熙年間,已在麻豆社域邊緣麻豆港邊形成以漢人為主的麻豆街,亦逐漸往麻豆社中心擴展。乾隆中葉以後,麻豆地域以麻豆堡的型式出現,麻豆

社舊址也成為麻豆地域市場圈中心地,在麻豆庄北角上帝廟與西角媽祖廟間,聚集成新興街市-穀里街(即現今麻豆街)。

1786年(清乾隆五十一年)林爽文之役,由於麻豆地區是販運米糧重要的社港,為「薪米入城(府城)之路」,護濟宮亦受波及,亂平以後,麻豆保耆老士紳聯名陳情,請求官府撥歸抄封祠地,重建廟宇。至1788年(清乾隆五十三年)後臺灣營制改革,顯示當時麻豆街區與麻豆港的重要性。

經濟繁榮以後,發展出仕紳階級,1793年(清乾隆五十八年),麻豆保富紳石泮水帶頭倡議重建護濟宮,並親獻「聖誕湄洲懷舊德,祥開穀里建新基」木聯。虞潮庒貢生黃大英獻「至哉坤元」木匾,大埕國學生郭廷舉獻「海國安瀾」木匾。可見當年復建廟宇之盛況。

2009年(民國九十八年)經登錄為歷史建築後,依據文獻記載護濟宮在上次進行大修是為1956年(民國四十五年),鑑於護濟宮保有具文化藝術之藝品,例如:陳溪邦的木雕、石連池及陳專友師兄弟合作施作的剪黏及交趾陶、陳玉峰及陳壽彝父子聯手的油漆彩繪,皆為大師級作品。

現有建築物於2018年(民國一百零七年)完成修復工程,為堂主陳定邦發起的1955年(民國四十四年)重建之形貌,為當代修復史之見證,同年12月28日公告指定直轄市定古蹟,同日廢止歷史建築。作為地區信仰的中心,亦保存麻豆地區特有的傳統文化活動「十八媱」,其二百多年間的廟宇歷史,見證地方發展過程,具有重要文化及歷史意義。

基本資訊

- 關鍵詞

- 原始資料連結

- 資料來源

- 建檔單位

- 現況地址項次縣市鄉鎮市區地址1臺南市麻豆區臺南市麻豆區光復路106號

- 公告類別公告文號公告日期備註指定/登錄府文資處字第1071388380A號2018-12-28 17:22:23.853

- 級別名稱直轄市定古蹟

- 種類種類代碼A2種類名稱寺廟

- 外觀特徵建築本體的基地坐北朝南,面臨光復路,腹地完整。廟宇的建築空間格局方正,為二進一落的合院構築,屬閩南式廟宇建築。建築構造主要為磚木混合造,屋頂形式為硬山,屋脊式樣為燕尾大脊,屋脊上有繁複的泥塑剪黏脊飾。 三川殿為硬山起翹三川脊屋頂,方順屋坡面前後施以戧脊,山牆頂面施以垂脊。屋瓦為黃色琉璃筒板瓦,明間瓦壟密度較次間疏。屋脊裝飾為泥塑剪黏,剪黏鑲嵌材有陶片及玻璃片。三川殿有三樘開雙板門,其上繪有門神彩繪。前步口為三階面臺階,梯面中央有一面寬212公分的石砌斜坡道。龍虎兩邊山牆外牆面裝修材分為三部份,下部(臺度)為洗石子分割,高度110公分,中部裝修材為白灰壁,上部為磚砌鳥踏以上,可見泥塑鵝頭墜,二支壁鎖呈對稱位置與內部木桁楹鎖定。 過水廊屋頂為燕尾脊,脊上有捲草脊飾,脊堵鑲嵌花鳥主題的剪黏。 正殿為硬山起翹燕尾脊屋頂,前陽坡及後陰坡皆為筒板瓦。脊堵中段為素燒柳條磚,屋脊裝飾以泥塑剪黏為主。正殿與三川殿相似,以龍邊承重牆亦有泥塑鵝頭墜、對稱的二支壁鎖,有歸帶彩繪,而設有一洗石子門框的彎拱門,上方有一長方形門額,額堵內有「航海」字樣之泥塑。虎邊承重牆因金蓮寺緊鄰而建,僅保留二支壁鎖,並成為金蓮寺的內牆面。 資料來源:台南縣歷史建築麻豆護濟宮調查研究暨修復計畫(2011)、臺南市歷史建築『麻豆護濟宮』修復工程工作報告書(2018)

- 所有權屬身分名稱土地所有人護OOOOOOO建築所有人護OOOOOOO

- 主管機關聯絡地址臺南市中西區中正路5巷1號

- 主管機關單位臺南市文化資產管理處

- 主管機關聯絡電話06-2213597

- 主管機關名稱臺南市政府

- 所屬主管機關臺南市政府

- 室內特徵麻豆護濟宮的空間格局為三川殿、過水廊及正殿所構成。兩殿面闊皆為三開間,殿內屋架皆為疊斗式屋架。 三川殿兼作拜亭空間使用。面深為九步架,棟架為二通三瓜,前檐廊皆立有兩支陳專友落款的泥塑龍柱,以兩側承重牆與檐柱、門柱等為主要承重構造。縱向以雙列柱分為明間、左右次間,橫向以牌樓面分隔前、後步口,前步口內牆的下部仿石雕壁作法以洗石子作線腳框,將壁面由下而上分裙堵、身堵與頂堵三個區間,後步口則是洗石子臺度,附壁柱間有濕壁畫作。三川殿門牆落於前一架楹,臺度為磚造,牌樓看架下方為木構造。中港門二側木隔牆以精美雕花板嵌入,門樘柱上有安金對聯。中港門二側各有一座石獅,左右小港門則為石門枕。 三川殿的前檐中柱為圓形石柱珠的泥塑龍柱,有花鳥雕紋;牌樓面門牆門柱為全木柱,有圓肚狀雕紋石珠;後檐點金柱,龍、虎邊各有二支,皆為全木柱,然其前後步口分別為二截柱及全木柱(半柱)構法。 過水廊介於三川殿與正殿間,由單邊承重牆與單邊檐柱構成,右過水廊有一八卦門洞,馬賽克拼花貼面,為1987年(民國七十六年)打通。左、右過水廊皆為四架捲棚式屋架,以四支柱子支撐,南北向各有一疊斗式棟架。於龍邊內牆面壁上嵌有一銅製碑記,虎邊則因龍虎邊牆面上皆有一水車堵,堵內為泥塑剪黏。 三川殿、過水廊與正殿間圍閉的空間是天井,作採光與通風使用。 正殿面深為十一步架,棟架為三通五瓜,由三側承重牆與檐柱、點金柱等為主要承重構造。牆體有山牆(承重牆)及神龕壁二種形式,正殿承重牆的背牆與龍虎邊牆面形成一ㄇ字形空間,龍虎邊牆面在前檐廊兩側各有一開口。正殿的龍虎邊內牆於附壁柱間的白灰壁有裝飾濕壁畫,彎拱門上方各有一幅書卷形的泥塑彩繪壁畫。正殿神龕壁落於後三架楹下方,為純木構造,木隔牆嵌入多幅雕花板及聯對。 正殿的柱作法同三川殿,僅不同於橫向有三列,後點金柱為神龕柱。橫向柱間的牌樓面看架由門楣上方以雕花坐斗與連續彎栱疊組而成。 麻豆護濟宮的木雕作品主要在大木構架的構件上,如「雀替」、「通橢」、「獅座」等。「格扇雕飾」於三川殿明間中港門兩側,主題以右扇為三顧茅廬,左扇的為渭水聘賢,正殿「神龕罩壁」則是左、右扇皆以瓶器入花。濕壁畫的作品特色,於三川殿虎邊壁堵的南極仙翁、正殿龍邊壁堵的盡忠報國,即彩繪名師陳壽彝於22歲時與父親陳玉峰共同完成的作品。 資料來源:台南縣歷史建築麻豆護濟宮調查研究暨修復計畫(2012)

- 評定基準具高度歷史、藝術或科學價值者/表現各時代營造技術流派特色者

- 定著土地範圍(公告地號)項次縣市鄉鎮市區大小段地號1臺南市麻豆區穀興段549-1地號2臺南市麻豆區穀興段550地號3臺南市麻豆區穀興段598地號

- 緯度23.1845835

- 經度120.24612439999999

- 法令依據<<古蹟指定及廢止審查辦法>>第2條第1項第1、2款

- 影音多媒體圖片檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮1檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮2檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮3檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮4檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮5檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮6檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮7檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮8檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮9檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮10檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮11檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮12檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮13檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮14檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮15檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮16檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮17檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮18檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮19檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮20檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮21檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮22檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮23檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮24檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮25檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮26檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮27檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮28檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮29檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮30檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮31檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮32檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮34檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮35檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮36檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮37檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮38檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮39檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮40檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮41檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮42檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮43檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮44檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮45檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。檔案網址多媒體名稱麻豆護濟宮46檔案說明109年委託博典拍攝,114年上傳。

- 指定(登錄)理由(1)具高度歷史、藝術或科學價值者: 護濟宮創建於清乾隆年間,作為地區信仰的中心,保存麻豆地區特有的傳統文化活動「十八媱」,其二百多年間的廟宇歷史,見證地方發展過程,具有重要文化及歷史意義。建築裝飾包含大木作、泥塑剪黏、彩繪、雕刻等甚多名師之作,具高度藝術價值。 (2)表現各時代營造技術流派特色者: 現有建物大致為民國44年(1955)重建之形貌,但保留清末傳統廟宇風格,整體格局形制完備,廟體木構架與承重磚牆保存完整,構件精緻。重建時大木作、剪黏、彩繪等工項聘請國內知名匠師施作,極具傳統廟宇建築之美感與特色。民國107年(2018)完成之修復工程均循保存原樣之原則進行,增添當代修復技術特色,亦為當代修復史之見證,有助於文化資產價值提升。

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。