濁水溪下游沿岸,尤其是溪州鄉境內,在堤防上每經過一段距離,就可看到一座綠色的觀測台豎立在堤防上,有別於一般涼亭,這個建造物的實際功用是在進行軍事砲擊時,為了確認命中率,因此在濁水溪沿岸堤防上建造許多觀測台。

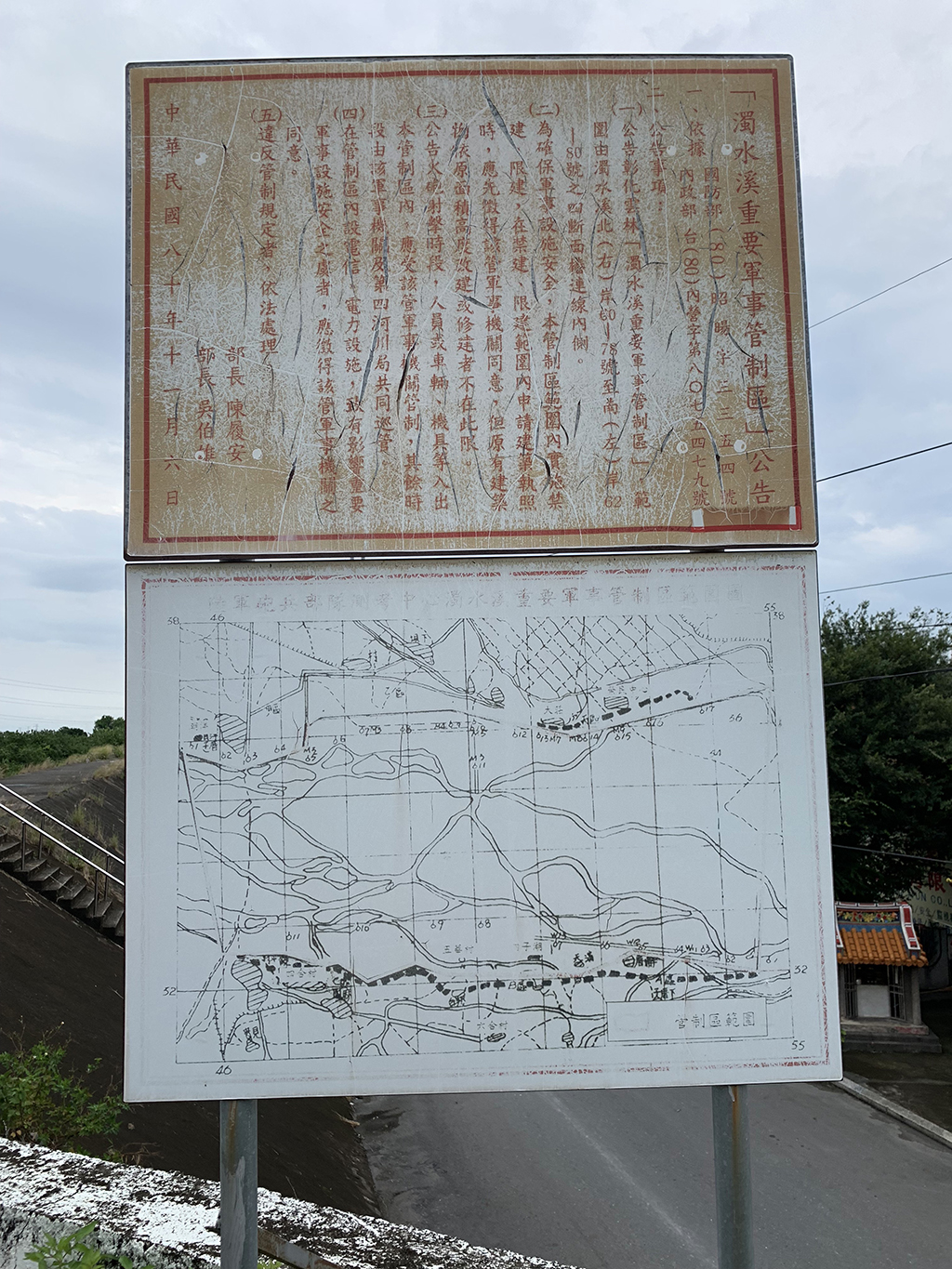

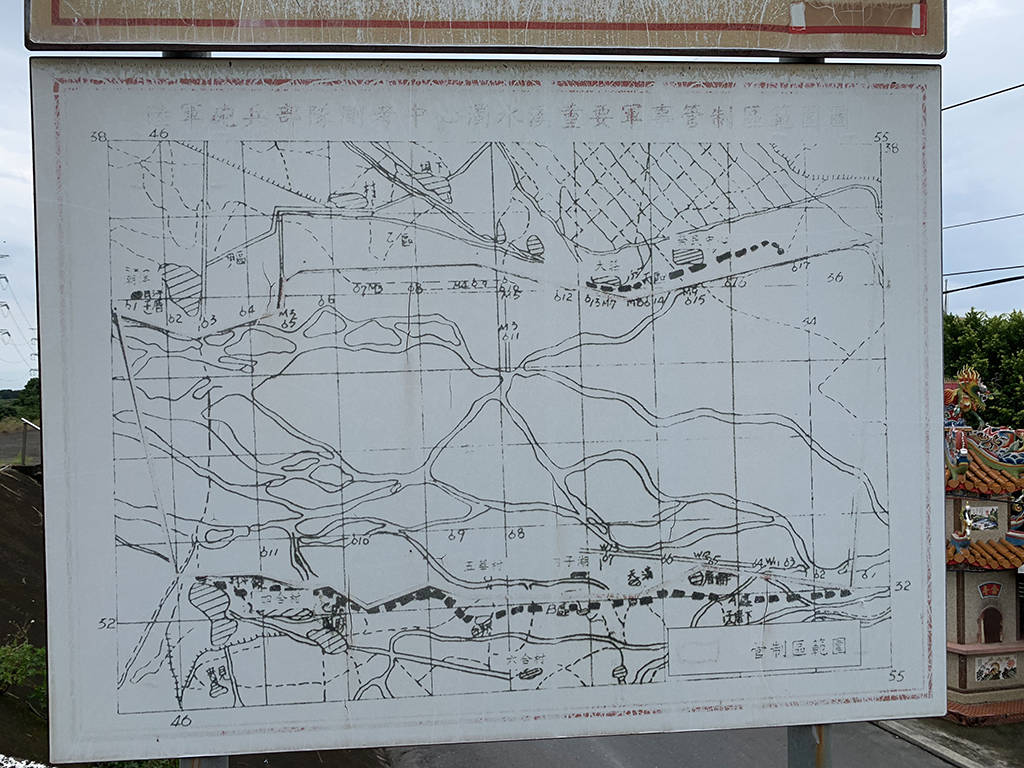

台灣中部有個終年砲聲隆隆的處所,那就是國軍砲兵訓練靶場,位於濁水溪彰化縣溪州鄉段的河床,在西畔村、成功村、圳寮村租用民地作為營地,而靶區位於乾涸的河床上,國軍在綿延近5公里的河道,以消波塊堆疊成射擊標靶,目標區南北兩岸各有數十個砲陣地,陣地距離目標約10公里,各型拖曳砲從砲陣地發射砲彈,直擊目標。

早年國民政府撤退來台,物資缺乏,拾荒風氣盛行,當地村民更有一群被稱為「砲彈敢死隊」的人,隱匿於標靶區的草叢邊,等射擊結束,就飛快地衝入河床撿拾「未爆彈」。這些「未爆彈」最值錢,砲彈內部的硫磺、火藥賣到黑市或漁家炸魚,轉手就可獲取暴利,但也經常造成村民被炸傷、炸死的憾事。如今若撿到未爆彈無法直接拿去回收廠,必須先在現場引爆後,再拿鋼片到回收場變賣。

當地民眾表示,早年軍事演習多,撿一天可過一個星期,如今撿拾的人多、投彈數卻少,一天撿下來賺不到200元。溪州居民除了去河床上撿拾砲彈變賣,長年下來每當演習或進行試射時,也必須忍受砲彈發射的巨大聲響,甚至會造成房屋被震到龜裂,以及民眾被炸傷的偶發事件。