跳到主要內容區塊

:::

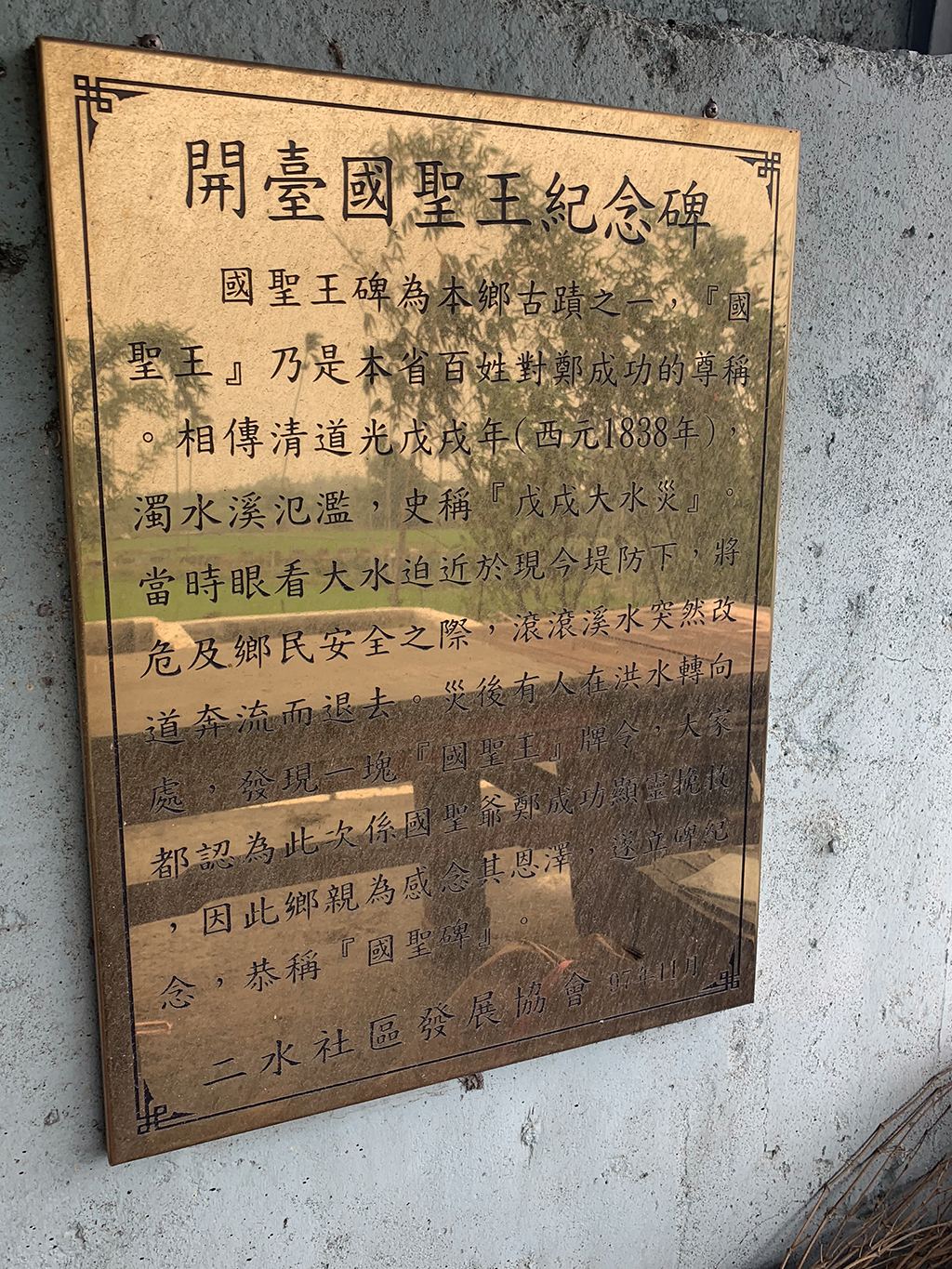

二水堤防國聖碑

明治31年(1898)濁水溪氾濫,史稱「戊戌大水災」,因濁水溪支流清水溪,上游草嶺潭潰決所造成,洪水造成流路北移,從原河道(今西螺溪)回歸東螺溪,成為濁水溪下游主流,即今日所稱之舊濁水溪。 戊戌水災的災情主要在今天的彰化南區,濁水溪下游的各處住民,各有其對洪水的不同詮釋和神蹟出現。位於濁水溪出山口的二水,戊戌大水災發生在當年的農曆六月下旬,在連續不斷的大雨後,濁水溪水像是千軍萬馬一般奔入二水,造成土角厝倒塌、禽畜漂浮,全庄陷入水患的浩劫中。 當時洪水奔竄到中埔仔,快到頂店仔的時候,水勢突然轉向西方,之後有庄民在河邊發現一塊木牌,刻有「國聖王」字樣,大家認為能倖免於水災是開台聖王鄭成功顯靈護佑的結果,所以集眾人之力在發現牌令處設立「國聖王」碑以資紀念,並以每年農曆六月三日為祭祀之日,二水庄民稱這一天為所謂的「普」外溝仔,多會自備牲禮到濁水溪畔二水堤防上的國聖碑祭拜。 本碑最早立於今日贊修宮附近,因為外環道興建之故,遷徙至民生路靠近濁水溪側的護堤上。碑體高190公分,寬135公分,為日治大正時期由二水庄民所共立。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 所在地-地址彰化縣二水鄉二水堤防

- 免費進場是

- 所在地-緯度23.811166

- 所在地-經度120.613281

- 是否開放是

- 所在地-名稱國聖碑

- 參考資料張素玢,《濁水溪三百年:歷史、社會、經濟》,新北市:衛城出版,2014。 周宗賢總編纂,《二水鄉志:歷史文物篇》,彰化:二水鄉公所,2002。⟨開臺國聖王紀念碑記⟩文字

- 時間分期日治時期 (1895~1945)/戰後時期 (1945~)

- 撰寫者翁健鐘

- detailPage.fieldLabel.Culture_Place.placesdetailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_lat23.811166detailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_lng120.613281detailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_city彰化縣detailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_dist二水鄉detailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_address二水堤防

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。