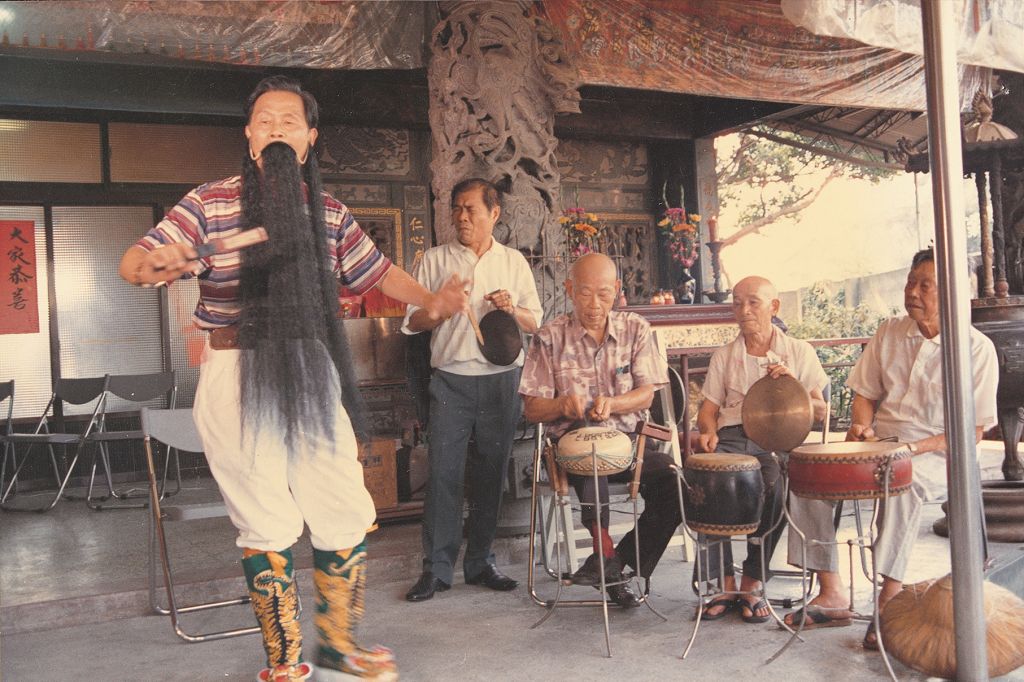

圖為同仁社成立歷史淵源於重義社,而後者迄今已近百年,它的前身是日治時期同屬在二重里境內頂崁街成立的重義社,重義社的成立時間與號稱「三重第一組」逾百年歷史的三重長泰清樂音相近。二重里大有街一帶私立東海中學,古稱「巷仔口」,昭和10年(1935)同仁社成立(即由新重義社改名)。戰後民國34年(1945),中日戰爭爆發,戲曲活動全面停擺,重義社與同仁社又重整旗鼓,恢復活動。據耆老指出,因兩社分開,人才有限而商議兩社合作演出,然而在合作過程中發生路線之爭,兩社又分道揚鑣。可是,獨立後的歷史悠久的重義社在不久便告解散,殘餘人員一度在五谷里另組「新重義社」,但也沒維持多久就宣告解體,只有同仁社繼續運作演出。戰後同仁社經費支出量入為出,得以永續經營,常到大有街1之2號非公設老人俱樂部排戲,偶而也到葉金蘭先生寬敞庭院內排戲或演戲,同仁社學過戲碼有:劉全進瓜、一文錢、貍貓換太子、訓商輅等戲,曾赴大稻埕、瑞芳、深坑,泰山、林口等地演出,每次都得到觀眾及戲曲界重量級人士蔡金塗的讚賞。

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。