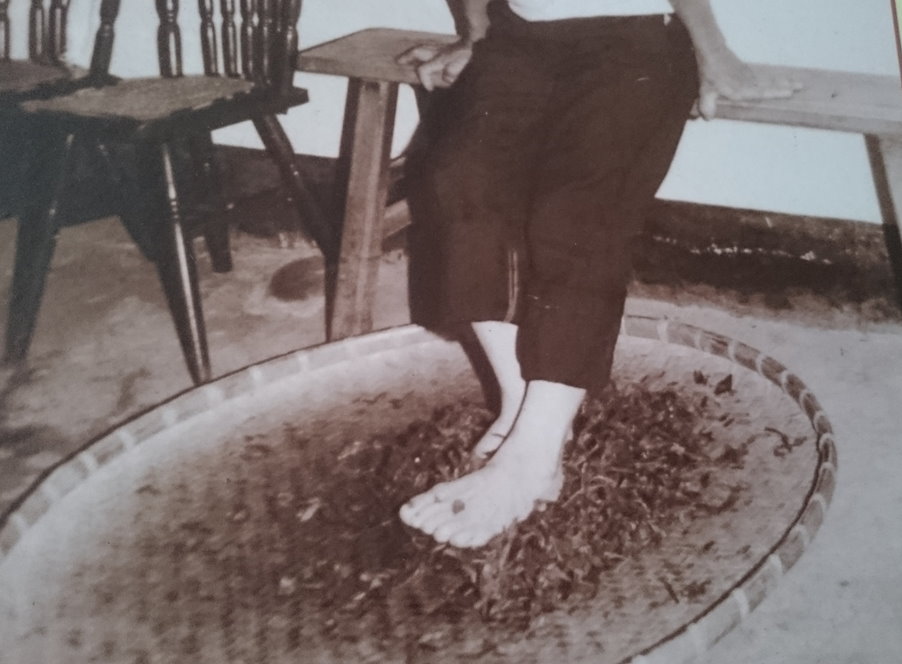

圖為18世紀20式技34-40年代,臺灣、福建與廣東地區,以腳揉茶之照片。

1935年出版之「茶葉全書」即刊出一張中國東南方以腳揉茶之照片。臺灣之製茶技術來自閩南地區,在20世紀初期的日據時期,製茶未工業化以前,製茶設備不發達,加工過程皆需以人力完成,其中揉捻式極為耗力之工作,以手揉捻有時力道仍不,因此會以腳揉捻,有時空出的手,還可以做其他事。

清朝時代烏龍茶製造過程,大至與現代相同,為日光萎凋、室內萎凋、釜炒、揉捻、乾燥。將完成室內萎凋的茶菁約2-3斤投入鍋中翻炒5-6分鐘,取出以手略為揉捻,手揉後的茶葉置於笳藶上,再行足揉;照片中正在足揉者,事坐在板凳上,雙腳置於茶葉上方,輕輕用雙腳像前揉壓後,再往身邊拉回,拉回後的茶菁兩腳用力以腳趾向前方滾壓,收集,以足部揉捻約10分鐘,足揉雙腳呈前後運行,重複緊壓、拉回、收集等步驟,使茶葉受到緊壓而成形。

1935年出版之「茶葉全書」上同時也刊出一張同樣是中國東南方的一張手動可加壓之平面揉捻機的照片,顯示20世紀初,已逐漸用器具取代人力揉茶。由於以足揉茶對消費者而言,有衛生安全之疑慮,因此衍生出茶葉第一泡必須丟棄之習慣,進一不捨棄足揉茶,加上製茶設備機械化,此項技術已逐漸失傳。