跳到主要內容區塊

:::

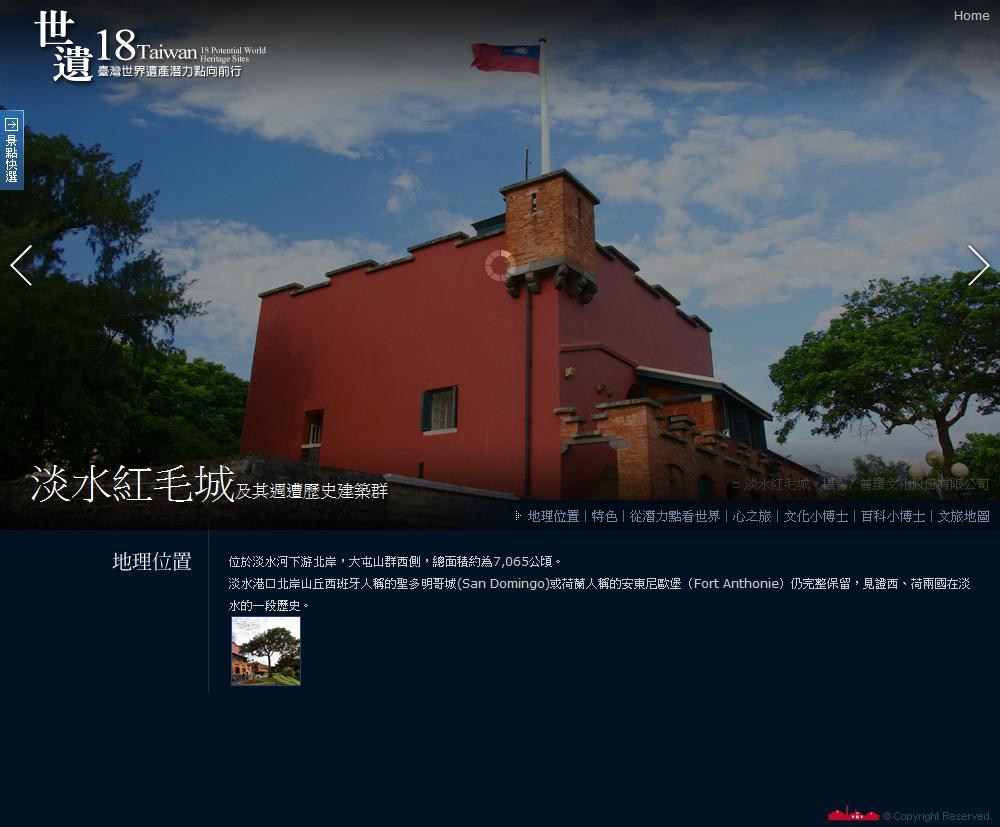

淡水紅毛城及其週遭歷史建築群

從平埔族,歷經漢人、日本人、西洋人、日本人,再到漢人,成為東、西洋文12化進入北臺灣的門戶,尤以殖民風格建築與「人」的活動影響深遠,具「山城河港」的特色,形塑特殊的聚落風格。殖民風格建築的形體,見證不同統治權力在「異地」作出影響世界的決定,同時也影響該區思考、信仰及傳統,是先民不同生活態度與規範的有形、無形記憶。 淡水紅毛城及其周遭歷史建築群澳門歷史城區國家臺灣中國入選潛力點時間(左)登錄世遺時間(右)2003年2005年歷史建築18多處20多處歷史年代17世紀初西方殖民帝國進入臺灣北部約400多年特殊價值集結多元文化,並擴散至北臺各處之起點之一展現了中葡兩國人民不同宗教、文化以至生活習慣的交融與尊重世界列名17世紀初殖民時期不同的政治權力分布及統治痕跡近代中國與西方接觸最重要的商港之一 從歷史的變遷過程看淡水,就像是一顆因為朝代交替而蒙塵的珍珠。世局穩定發展後,鄰近大都會臺北市的優勢,成為具有發展潛力的觀光與休閒地區。多所著名學府創造出大學城的青春活力,有山有海的詩情畫意,讓多首歌謠以淡水為題。淡水時至今日,終能真正散發出珍珠的圓潤色澤,輝映著淡水河口,伴著夕陽西下觀音山,隨著星空展開不夜的生活。而走在淡水區域範圍內,除了熙攘人群與商業活動外,更能尋訪與品味歷史建築,每一個建築物,無不細細訴說著臺灣的絕代風華。 淡水馬偕墓,在淡水中學校園中一處幽靜的墓園內,此處是馬偕博士長眠之所,得以安葬於此墓園者,多為其家人與嫡系學生。這裡原本是駐淡水外僑的墳場,1901年6月2日馬偕逝世後,家人遵其遺囑,以一堵圍牆將其墓與其他洋人之墓隔開,以表明馬偕為臺灣人。 淡水紅毛城為國定古蹟,原為1628年西班牙人啟建的聖多明哥城,1642年以後被荷蘭人所佔,以磚、石和石灰在其側高地上新建正方形砲城,並以當時聯合東印度公司(VOC)總督安東尼歐‧范‧帝門(AnthonievanDiemen)之名命名,稱為「安東尼歐堡」。因漢人多稱荷蘭人為紅毛,所以稱它為「淡水紅毛樓」、「淡水城」或「荷蘭砲城」,今人則稱紅毛城。1867年英國駐淡水署領事額勒格里(WilliamGregory)以每年10兩銀,向清國租用紅毛城,將這座砲城改為領事辦公室、住宅及4間地牢。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 地點名稱淡水/觀音山/圍內/紅毛/馬偕墓/紅毛城

- 緯度25.1895736/23.883/22.9092/24.9116/25.1753701/25.175383

- 經度121.4570447/120.756/120.221/120.981/121.4352626/121.43288

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。