跳到主要內容區塊

:::

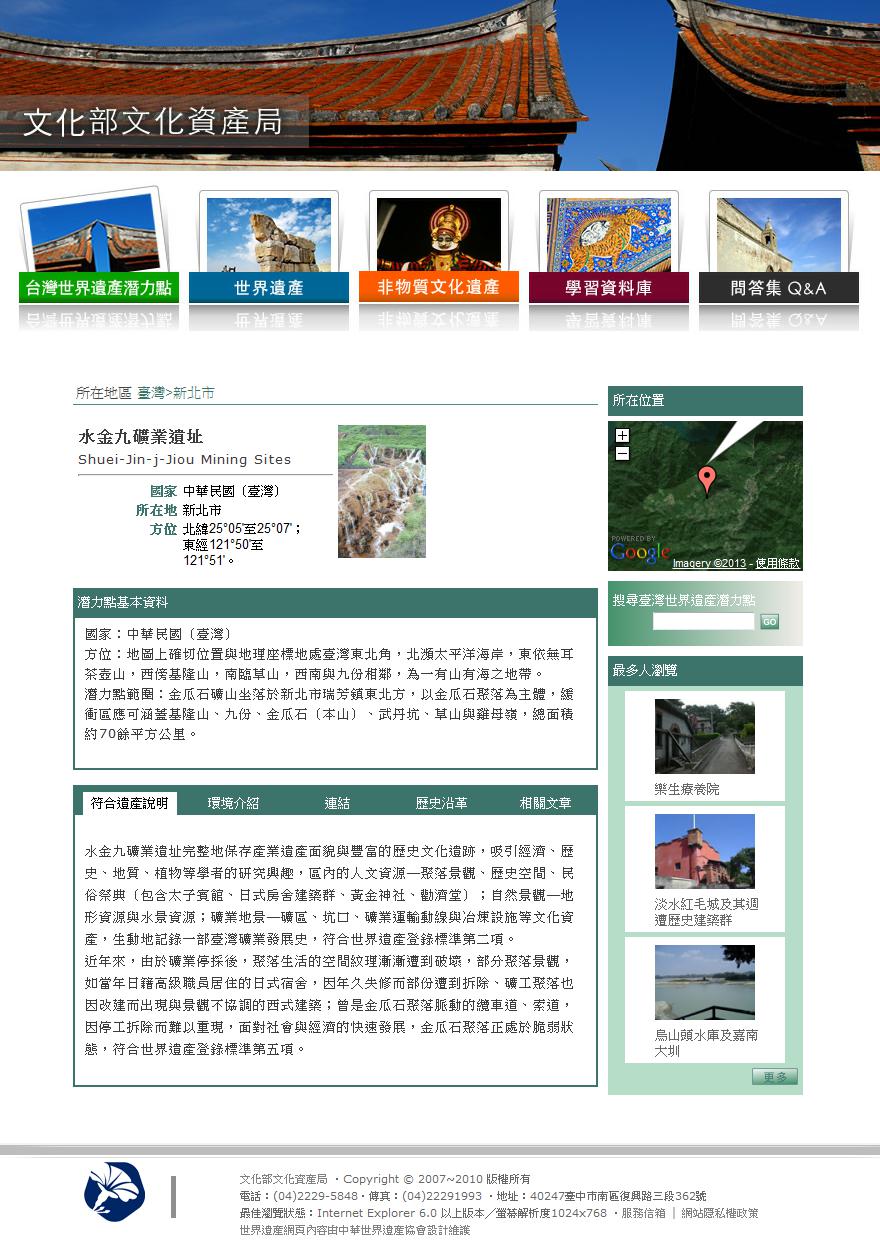

水金九礦業遺址

國家:中華民國(臺灣)方位:地圖上確切位置與地理座標地處臺灣東北角,北瀕太平洋海岸,東依無耳茶壺山,西傍基隆山,南臨草山,西南與九份相鄰,為一有山有海之地帶。潛力點範圍:金瓜石礦山坐落於新北市瑞芳鎮東北方,以金瓜石聚落為主體,緩衝區應可涵蓋基隆山、九份、金瓜石(本山)、武丹坑、草山與雞母嶺,總面積約70餘平方公里。 水金九礦業遺址完整地保存產業遺產面貌與豐富的歷史文化遺跡,吸引經濟、歷史、地質、植物等學者的研究興趣,區內的人文資源—聚落景觀、歷史空間、民俗祭典(包含太子賓館、日式房舍建築群、黃金神社、勸濟堂);自然景觀—地形資源與水景資源;礦業地景—礦區、坑口、礦業運輸動線與冶煉設施等文化資產,生動地記錄一部臺灣礦業發展史,符合世界遺產登錄標準第二項。近年來,由於礦業停採後,聚落生活的空間紋理漸漸遭到破壞,部分聚落景觀,如當年日籍高級職員居住的日式宿舍,因年久失修而部份遭到拆除、礦工聚落也因改建而出現與景觀不協調的西式建築;曾是金瓜石聚落脈動的纜車道、索道,因停工拆除而難以重現,面對社會與經濟的快速發展,金瓜石聚落正處於脆弱狀態,符合世界遺產登錄標準第五項。 本區地層大體呈東北—西南走向,地勢表現深受此一地質特性控制;斷層、向斜、背斜等構造在本區出現,顯示其受到地殼運動較為劇烈;本區石英安山岩出露,地層中蘊含豐富的金銅礦,而礦脈的多元分布、礦物的多樣性與礦化現象,使本區擁有特殊的地質景觀,是進行地球科學研習的天然地質教室。金瓜石礦體主要分佈在中新世沉積岩地內層,部分則為火成岩體;沉積岩層約於2,500萬至1,000萬年前於海底堆積形成;到大約1,000萬至800萬年前,由於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊產生衝撞擠壓,陸續產生各種程度的地殼運動,於200萬年前,形成許多褶皺與斷層等地形,而陸地持續緩慢地上升。在大約170萬至90萬年前的更新世時代,此區發生岩漿活動,形成數個火成岩的侵入岩體和噴出岩體,侵入岩體包括今日之基隆山、牡丹山、金瓜石本山等,噴出岩體則包括草山和雞母嶺等。其後,頻繁的斷層活動在本區持續作用著。岩漿活動後期的「熱水礦化作用」,是由熾熱的地底,液體沿著斷層及破碎帶的空隙往上湧出,形成本區主要的金礦體。自然地理景觀特色金瓜石礦山及其緩衝帶之地勢大多為100~500公尺左右的丘陵地,最高的基隆山標高587公尺;金瓜石聚落四周的丘陵山頭如茶壺山、草山及半平山皆為該區之地形特色;金瓜石聚落高度為200~325公尺,並不特別險峻,但由於座落於丘陵地中,加上溪谷的切割,故地勢較陡峭。據初步調查,金瓜石聚落及其緩衝帶內之動物分布,因地形及植被不同而異,本區之動物族群中,以鳥類分布最具特色。根據野鳥學會調查,本區曾出現的鳥類種類如下:(1)猛禽類:黑鳶、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、松雀鷹、紅隼、遊隼、蜂鷹、林雕、赤腹鷹。(2)林鳥:藍鵲、樹鵲、五色鳥、綠繡眼、山頭紅、小灣嘴話梅、大灣嘴話梅、班文鳥、頭烏線等。(3)溪澗水域:小白鷺、辦背鷺、夜鷺、翠鳥、灰鶺鴒、白鶺鴒等。(4)其他:白頭翁、小雨燕、洋燕、白腹鶇、大捲尾等。值得一提的是此區為黑鳶主要繁殖地與棲地。本區常見之爬蟲類包括麗紋石龍子、龜殼花、唐水蛇、赤尾青竹絲、草花蛇、過山刀、雨傘節等;溪魚類有溪哥仔、紅貓、石班、鯽魚、苦花、泥鰍、鱸鰻等;兩生類有長腳赤蛙、梭德氏蛙、腹斑蛙、盤古蟾蜍等;昆蟲類則有:花潛金龜、天蛾、鳳蝶、皇蛾、紋白蛾等。本區之植被分布主要受東北季風、開礦及土壤質地影響,在水湳洞與金瓜石之迎風面,由於季風強勁加上煉銅使得土壤受大量重金屬污染,使該區在生態上以栗蕨與芒萁為主要地被群落;加上金瓜石向陽山坡地易發生火災,促使五節芒成為本區植被的一項特色。本區屬於季風灌叢群落及草原群落,有月桃、爵床五節芒、颱風草、咸豐草、芒萁等生長;而原生林樹種則包括,松樹、紅楠、柃木、香楠、油桐、血桐、野桐、筆筒樹、臺灣赤楊、青楓、九節木等。生長在本山周邊岩壁及崩塌地環境的鐘萼木群落,為本區非常重要、值得研究的生態系。舊金礦遺址:(一)露天礦場:本山露天礦場、樹梅露天礦場。(二)採金坑道:地下採礦區分本山四、五、六、七、八坑等五區域。各坑均以豎井相互聯繫,目前除五坑坑口尚屬完整,新北市政府規劃為「黃金博物館」區外,其餘均嚴重受損。(三)長仁纜車道、無極索道、斜坡索道:為金瓜石與水湳洞各礦坑間之運輸動線,也是當年金瓜石脈動所在。(四)水湳洞煉金廠、禮樂煉銅廠:日治時期的選洗礦相關設施皆已拆除,但仍餘有廢棄煉金工廠及日治時期煉銅排放廢氣的廢煙道。舊街巷建物:(一)太子賓館:1922年,日本礦業株式會社為招待前日本天皇昭和(當時是太子)來臺巡視所建之休憩行館。(二)日式房舍建築群:是當年日據採金時代高級員工宿舍,從日式建築房舍到太子賓館再延伸至黃金神社,從空間佈局上,可發現天神、皇室與常民間,嚴格的社會階級劃分。(三)舊商店街:為以往採礦極盛期,少數商業活動興盛處,整條街道依地形配合臺階起伏,極具特色。廟宇神社:(一)黃金神社:1933年日本礦業株式會社接管金瓜石礦山後所建,奉祀由日本金屋子神社分靈來臺的「冶煉之神」。1945年後,無人維護,該神社被破壞,只剩局部石柱與石燈。(二)勸濟堂:原為供奉關帝君之草堂廟宇,後因日據時期其旁的煉銅廠整建使廟宇龜裂,1931年於現址改建,為金瓜石重要精神信仰中心。比較評估金瓜石礦山與1997年列名世界文化遺產名錄中的西班牙拉斯梅蒂拉斯相較,拉斯梅蒂拉斯係羅馬帝國統治者在西元一世紀時在西班牙西北地區開採黃金的礦區,當時羅馬人利用水壓的開採技術開採黃金,在拉斯梅蒂拉斯金礦開採二個世紀後,羅馬人放棄此一礦區,並留下滿目瘡痍的地景,從此該區再也沒有任何工業的活動。值得重視的是利用古代工業技術開採遺留的礦業生產遺跡,例如山腰陡峭的外觀與充滿煤渣的廣大地區,現在皆已成為農耕地。金瓜石聚落的形成的故事始於光緒16年(1890年)夏,臺灣巡撫劉銘傳在興築八堵鐵橋工程時,工人於基隆河意外發現金砂,而引發淘金熱;日本佔據臺灣後,將金瓜石採礦帶入現代化,利用架空纜車將本山礦床的礦砂運送至水湳洞淘煉,使金瓜石、水湳洞成為採礦與選礦聚落;1905年,日人因發現豐富的硫砷銅礦體,於是在水湳洞建設煉銅廠,處理長仁礦床採得的銅礦。臺灣光復後,金銅礦業仍然興盛,為當時臺灣經濟起飛的重要推手;其後,在1987年因經營的臺金公司結束營業,金瓜石乃結束其輝煌的採礦歷史。目前該區遺留許多礦業遺跡,包括聚落、礦坑、纜車道、索道及冶煉設施等,這些重要的地景,成為金瓜石未來再次繁榮的重要元素。 金瓜石是一個因發現黃金而興起,因結束採金而沒落的產業聚落,百年來的採礦遺跡,遍佈聚落及其周圍礦區,形成特殊的礦業地景,是一座天然的礦業發展博物館,紀錄著臺灣礦業發展史。本區擁有完整採金史,可媲美世界上其他的礦城,保有採金時期的建築物、坑道、礦坑、開採器具與工具等等,更可反映出當時先民在此採礦的歷史,自然景觀、人文資產與聚落記憶,散佈在金瓜石大街小巷。1890年,臺灣巡府劉銘傳率工人興築臺北與基隆間鐵路,在七堵架設鐵橋時,工人於河中發現砂金,這是第一次具體披露金九地區有黃金蹤跡。其後,金瓜石地區金礦採掘大興,清廷設置砂金署來管理;1895年,甲午戰敗清廷被迫依約將臺澎割讓給日本。同年九月,日仿清制設「砂金署」於瑞芳,正式接管這塊黃金山城。1896年,日人田中兵衛獲金瓜石礦山礦權,初期在海拔560.5公尺處開鑿本山一坑,而後漸次往下開採。1900年在五坑附近設立第一煉製廠,後又陸續建立多座煉製廠。初期金瓜石僅產黃金,發現硫砷銅礦後,該區便轉變為金銅礦都開採煉製的礦區。後來陸續在長仁地區發現許多礦體,產金量直線上升,年產量達27,794兩,銅的產量於1914年也創下1,875噸的紀錄。1945年光復初期,金瓜石礦山由「臺灣金銅礦物局」接手管理繼續開採。1955年,改組為「臺灣金屬礦業公司」。1978年,陸續於樹梅地區、第三長仁礦體附近進行大規模的露天開採。一直至1987年,終於結束營業,關閉各礦場。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 相關地點新北市

- 地點名稱基隆山/牡丹山/向陽山/金瓜石/金山/金山/坑口/坑口/坑口/水湳洞/日本礦業/小灣/八堵/七堵/勸濟堂/鎮東/過山/瑞芳/新北市政府

- 緯度24.172868/24.2166667/23.2844444/25.1085/25.2197/24.7678/25.0897/23.8146/23.489/25.1229/25.0626/21.9418/25.1082/25.0981/25.1113/23.7116/23.2677/25.1083/25.0123

- 經度121.062824/121.5333333/120.9925/121.856/121.64/121.223/121.443/120.672/120.546/121.863/121.125/120.805/121.729/121.715/121.86/120.552/120.58/121.806/121.464

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。