跳到主要內容區塊

:::

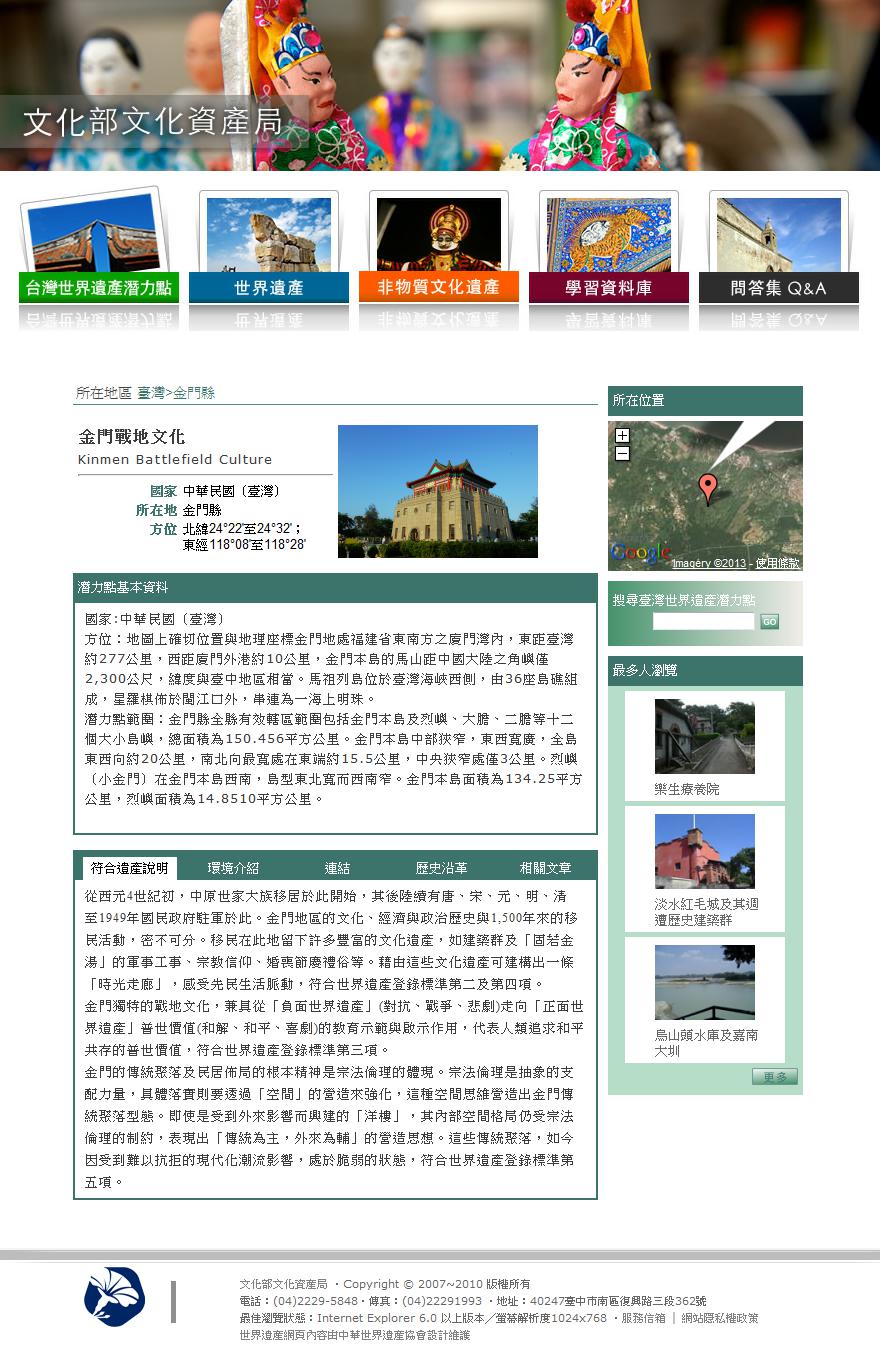

金門戰地文化

國家:中華民國(臺灣)方位:地圖上確切位置與地理座標金門地處福建省東南方之廈門灣內,東距臺灣約277公里,西距廈門外港約10公里,金門本島的馬山距中國大陸之角嶼僅2,300公尺,緯度與臺中地區相當。馬祖列島位於臺灣海峽西側,由36座島礁組成,星羅棋佈於閩江口外,串連為一海上明珠。潛力點範圍:金門縣全縣有效轄區範圍包括金門本島及烈嶼、大膽、二膽等十二個大小島嶼,總面積為150.456平方公里。金門本島中部狹窄,東西寬廣,全島東西向約20公里,南北向最寬處在東端約15.5公里,中央狹窄處僅3公里。烈嶼(小金門)在金門本島西南,島型東北寬而西南窄。金門本島面積為134.25平方公里,烈嶼面積為14.8510平方公里。 從西元4世紀初,中原世家大族移居於此開始,其後陸續有唐、宋、元、明、清至1949年國民政府駐軍於此。金門地區的文化、經濟與政治歷史與1,500年來的移民活動,密不可分。移民在此地留下許多豐富的文化遺產,如建築群及「固若金湯」的軍事工事、宗教信仰、婚喪節慶禮俗等。藉由這些文化遺產可建構出一條「時光走廊」,感受先民生活脈動,符合世界遺產登錄標準第二及第四項。金門獨特的戰地文化,兼具從「負面世界遺產」(對抗、戰爭、悲劇)走向「正面世界遺產」普世價值(和解、和平、喜劇)的教育示範與啟示作用,代表人類追求和平共存的普世價值,符合世界遺產登錄標準第三項。金門的傳統聚落及民居佈局的根本精神是宗法倫理的體現。宗法倫理是抽象的支配力量,具體落實則要透過「空間」的營造來強化,這種空間思維營造出金門傳統聚落型態。即使是受到外來影響而興建的「洋樓」,其內部空間格局仍受宗法倫理的制約,表現出「傳統為主,外來為輔」的營造思想。這些傳統聚落,如今因受到難以抗拒的現代化潮流影響,處於脆弱的狀態,符合世界遺產登錄標準第五項。 金門金門與烈嶼係屬於亞熱帶小型島嶼,島嶼地形主要是由花崗片麻岩構成的老年期波狀丘陵、紅土臺地及海岸低地所組成。整體外觀為低矮的臺地包圍略微突出於臺地之上的花崗片麻岩丘陵,最高點太武山的高度僅有252公尺,丘陵地大多涵蓋在金門國家公園的範圍內。紅土臺地主要分布在金門本島西半部,臺地面大多保存完整,但局部因切割而成為險惡地形。金門本島西北部及南部海岸,有狹隘的隆起海岸平原,島嶼四周則為曲折、起伏不大的海岸與沙丘。金門雖歷經長期開發,但仍保有特殊的生態景觀,尤其水獺與鱟為臺灣所少見。水獺多在夜間出沒於本島的水域地帶,善泳好潛、行動敏捷,為捕魚好手;鱟為沿海生物,成鱟產卵於高潮帶砂礫中,稚鱟成長於潮間帶容易因人類的捕撈、污染及棲息帶破壞等干擾而中斷生命,所以鱟的存在最能反映潮間帶的健康,近年因棲息地受到人為干擾,數量漸少。另在金門近海還可發現中華白海豚的蹤跡。 金門金門戰地文化是全世界從「熱戰」到「冷戰」,以致於邁向目前「和平共處」階段,保存最完整、最佳的示範點,更是全球獨一無二的戰爭文化遺址。德國柏林圍牆只留小段供人憑弔;南北韓38度線處於準戰爭狀態;越南前南、北越鴻溝消滅殆盡;金門對岸的廈門對峙期間設施也已幾無保存。加上金門的閩南文化與僑鄉文化,更是獨步全球的優勢。金門因其特殊的地理位置及歷史發展留下豐富的古蹟文物、傳統聚落、戰地文化及自然資源,該區在1992年解除戰地政務後,便著手研擬規劃國家公園之構想,並於1995年10月18日正式成立金門國家公園,是臺灣首座以維護歷史文化資產、戰地文化為主,並兼具自然生態保育功能的國家公園。金門作為保障國家安全之第一道防線,長期的戰備使金門島上處處是防禦工事,從鄭成功的「反清復明」到蔣介石的「反共復國」,一次次的戰火洗禮,皆在此地留下深深的歷史痕跡;冷戰時期,作為民主世界與共產政權的最前哨,金門實有其重要的歷史意義。「金門」舊名浯洲,又名仙洲,別有浯江、浯島、浯海、蒼浯諸稱。「金門」得名始於明洪武20年,當時有軍隊駐守於此,內捍漳、廈,外制臺、澎,有固若金湯、雄鎮海門之勢,所以獲有「金門城」之名。金門居民大都是由中原渡江南下福建,其後再由福建輾轉來到金門,來此之居民大約有六種來源:一是五胡亂華,晉人避禍屯墾於此;二是唐朝陳淵於此牧馬墾荒闢地;三是宋泉州世家渡海來此開發;四是元朝來此築場曬鹽者的後裔;五是明清屯守海疆重鎮的軍眷子孫;六是鄰近漁農商賈之民渡海謀生而定居於此。各類移民墾居於此,或因血緣而成聚落,或因地緣而成同鄉,經歷漫長的定居通婚,久而久之凝聚成為生命共同體,終成開拓金門之主力。金門自晉朝開始便有歷史的記載,近年於復國墩(蚵殼墩)發現貝塚遺址,另外在料羅掘出疑似更新世的植物化石碎片,此兩種地下挖掘出的人文遺跡與地質構造,或可用來確認金門在6,300年前已經有人類居住。自西元4世紀東晉時代起,金門即有中原人士避禍屯墾於此,由於開發甚早,所以歷史文化淵遠流長,加上歷代文風鼎盛,產生豐富的文化風貌,移民多來自漳、泉兩州,民居建築與風土民情仍多沿襲閩廈古風。40年的軍事管制使本區都市化腳步遲緩,而得以保有豐富的人文史蹟。傳統閩南式建築是國家公園內最豐富的文化資產,在歐厝、珠山、水頭、瓊林、山后、南山和北山等具代表性的聚落中,大部分仍維持漳、泉式樣的傳統閩南式建築,不論是磚石材料的運用,建築裝飾的表現,或是平面的佈局皆變化多端,均具有因地制宜的巧思與美感,充分展現出過去匠師們的高妙技藝,深具獨特的地方風格與豐沛的藝術生命力。另有俗稱“番仔樓”的西式建築洋樓,其中又以中西合璧的洋樓最具特色。這種清末民初由外出經商的僑民所引進的西式建築格式,與本地建築文化相容,形成更多樣性的民居風格。宗祠多則是另一特殊的建築文化,這是因本區的聚落多由單姓血親所形成,在這些村落中均建有該姓宗祠以祀奉祖先,形成一種以宗祠為中心的同姓宗族聚落社會。宗祠建築多為傳統閩南式,格局大多為二進,規模較一般民宅高大,每一座宗祠都是一個氏族歷史發展的縮影。金門自古為兵家必爭之地,西元14世紀末,明朝為抵禦倭寇海賊侵擾,於此地築城設寨,命名為「金門城」,後習稱「金門」。1949年,中國大陸淪陷後,中國共產黨軍隊企圖佔領金門諸島以進攻臺澎,同年10月25日凌晨,共軍登陸古寧頭一帶,我軍與之奮戰二日終至迅速退敵,使稱「古寧頭大捷」。1958年8月23日共軍又對金門發動猛烈砲擊,戰火持續44天,落彈近百萬發,史稱「八二三砲戰」。此後二十年間每逢單日仍對金門發射砲宣彈及零星之擾亂性射擊,直至1979年中美斷交後,方停止砲擊。多次的戰火使得島上防禦工事極為堅強,這些與戰役相關的史蹟及各項作戰工事,皆劃入金門島上的範圍內。古寧頭區為古寧頭戰役之主戰場,斷垣殘壁、彈孔累累的北山洋樓見證這場戰役歷史;太武山區有各項著名的防禦工事及戰役紀念館,例如貫穿太武山的中央坑、瓊林的地下戰鬥村及八二三戰史館;馬山區內著名的心戰喊話中心—馬山播音站;而古崗區的翟山小艇坑道、烈嶼區內的紅山、貴山、雙口戰鬥村和湖井頭戰史館等,無不紀錄著那段血淚交織與動人心魄的歷史。金門國家公園歷史金門因其特殊的地理位置及歷史發展留下豐富的古蹟文物、傳統聚落、戰地文化及自然資源,該區在1993年解除戰地政務後,便著手研擬規劃國家公園之構想,1995年5月25日奉行政院核定,並於同年10月18日正式成立金門國家公園管理處,隸屬內政部營建署,負責經營管理,使該區豐富的文化資產、特殊的戰地文化及多樣的自然生態得以保存並合理利用。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 相關地點金門縣

- 地點名稱古風/太武/下福/灣內/歐厝/圍內/蚵殼/南山

- 緯度23.2511/24.9024/25.1116/23.5004/25.0394/22.9092/24.948/24.7994

- 經度121.274/121.284/121.309/120.31/121.083/120.221/121.004/121.158

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。