跳到主要內容區塊

:::

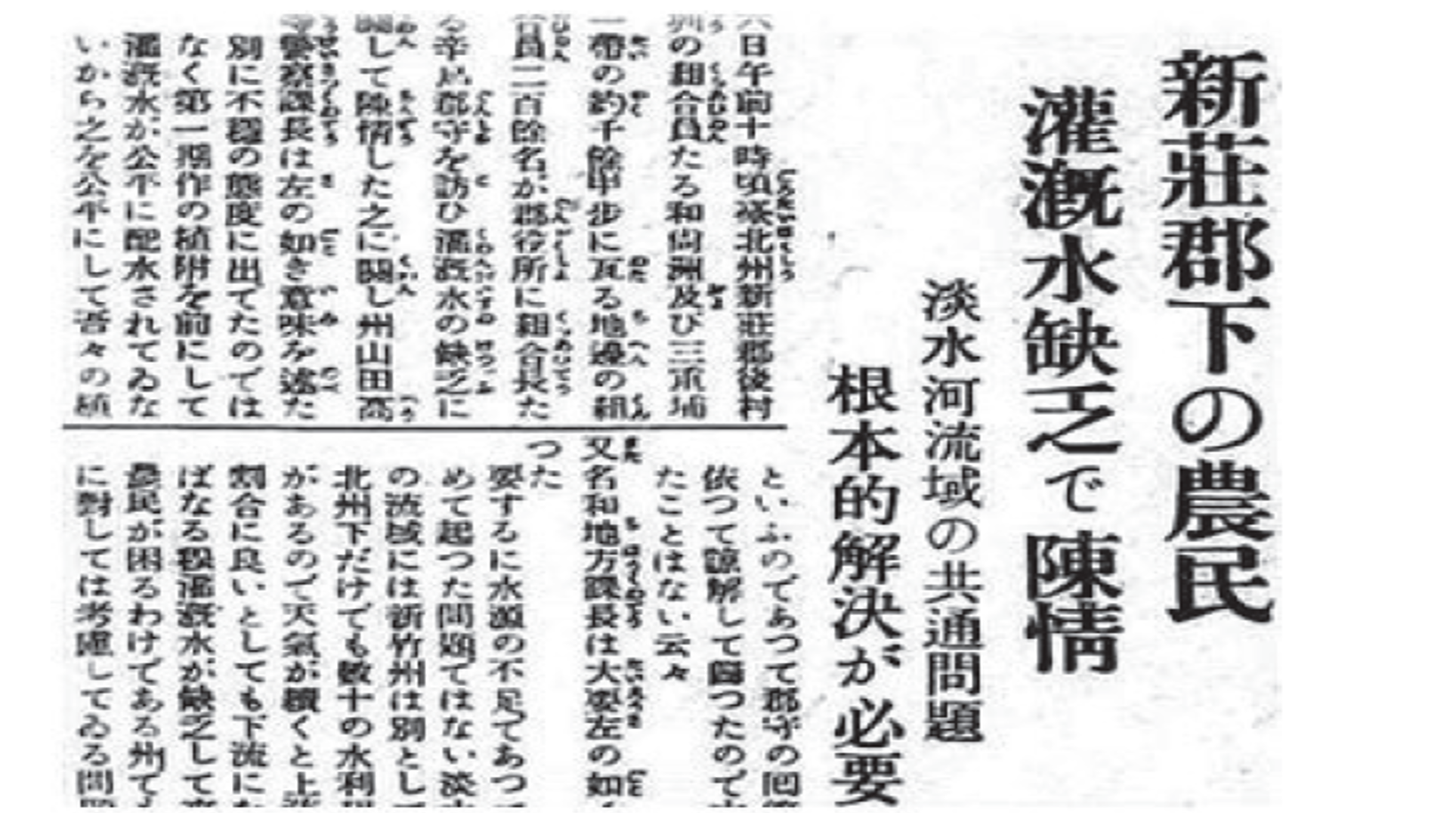

水騷動報導

本篇是《臺灣日日新報》對於桃園大圳通水後,大嵙崁溪流域發生水騷動的相關報導。後村圳、大安圳、二甲九圳等大嵙崁溪下游區域,面對桃園大圳通水後,由於分配的水量不足,引發農民的抗爭、抗租行動。 桃園大圳通水之後,引發了同一流域各埤圳的水源爭奪。尤其是旱季,使中、下游各圳的灌溉水量驟減,一遇旱災,農田即陷入嚴重缺水狀態。 尤以後村圳狀況最嚴重,由於進水口在引取大嵙崁溪水各圳進水口的最末端,進水困難。桃園大圳對後村圳的影響在1928-1929年接連2年的插秧期大旱災催化下,釀成「水騷動」的農民抗爭事件。昭和4年(1929)3月6日,新莊郡和尚洲和三重埔千餘甲水田因缺水無法插秧,後村水利組合群集新莊郡役所向新莊郡守陳情。農民為了爭取灌溉水還進行各式各樣抗爭。之後,取水口和後村圳同樣位於大嵙崁溪中下游的石頭溪、十二股和二甲九水利組合聯合申訴。 由於桃園大圳是臺灣總督府建設的三大水利工程之一,且其生產面積遠逾後村圳等下游水圳,以往學者較注重下游的水騷動事件,往往忽略桃園臺地的水騷動,中下游埤圳的灌溉總面積僅為桃園大圳的30.5%。此一分水不均的問題,直到戰後興建石門水庫,以及將大嵙崁溪流域的農田水利管理合併到桃園農田水利會之後,才徹底解決。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 撰寫者林煒舒

- 創作者台灣日日新報

- 時間資訊出版日期1929

- 媒體類型報紙

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。