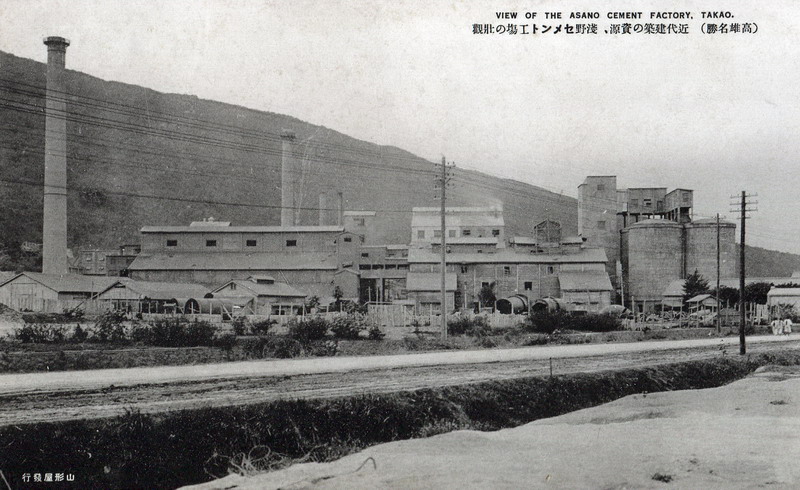

台灣水泥公司主要是接收日治時期高雄的台灣水泥株式會社、蘇澳的化成工業株式會社、竹東的南方工業株式會社而成。戰後確定其由國省合營後,1946年(民國35年)5月1日,資源委員會與行政長官公署先籌組台灣水泥有限公司接管,由資源委員會派專門委員徐宗涑為代理總經理、台灣水泥業接管委員會主任溫步頤及專門委員湯大綸為代理協理,總管理處設於台北。 實際上,這三大工廠中,以高雄廠歷史最為悠久,產量也最高。「台灣水泥株式會社」是由「淺野水泥株式會社」為擺脫日本水泥工會牽制,在1937年(昭和12年)獨立改組而成,「淺野水泥會社」可說是高雄市最早的工業指標,成立於1917年(大正6年),是台灣最重要的水泥廠。至於「化成工業株式會社」及「南方工業株式會社」,都要到1942年(昭和17年)才開工。在日治時期,「台灣水泥株式會社」年產量為400,000噸、「化成工業株式會社」為180,000噸、「南方工業株式會社」為110,000噸,「台灣水泥株式會社」之重要性,可見一斑。 除了高雄、蘇澳、竹東三大廠外,其他相關單位,也同時併入台灣水泥公司,高雄市併入者,除「台灣水泥株式會社」外,尚有3個工廠:「淺野水泥株式會社高雄水泥板工場」、「台灣製袋株式會社」、「台灣洋灰加工株式會社」。 高雄廠甫接收時,由溫步頤兼任廠長,逐步遣散日籍技工、技師,增聘大陸籍及本省籍員工,並整修戰時損害的廠房,至1946年(民國35年)底,日籍員工由182人減至1人、本省籍員工由702人增至1122人、大陸籍員工則有52人,產量也由每月2,000餘頓,增至10,000於噸,雖離日治時期的年產40萬噸相去甚遠,也有大幅進步的空間, 但在1946年(民國35年)底之高雄市,已是恢復最好的工廠之一。 1954年(民國43年)11月,政府為實施耕者有其田,將水泥、紙業、工礦、農林四大公司開放民營,台灣水泥公司因此轉為民營企業,後因台灣地區建築業蓬勃發展,各項基本設施積極興建,使得水泥工業一再擴充, 成為當年民營企業中龍頭之一。

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。