在文化部「推動國家文化記憶庫計畫」下,大抓周計畫教育協會創作「文化記憶」系列影片,本資料「雜魚利用報導」為《十個基隆冷知識》創作過程中所蒐集關於基隆在地魚製品加工產業特色的素材之一,並於影片導覽中穿插呈現。

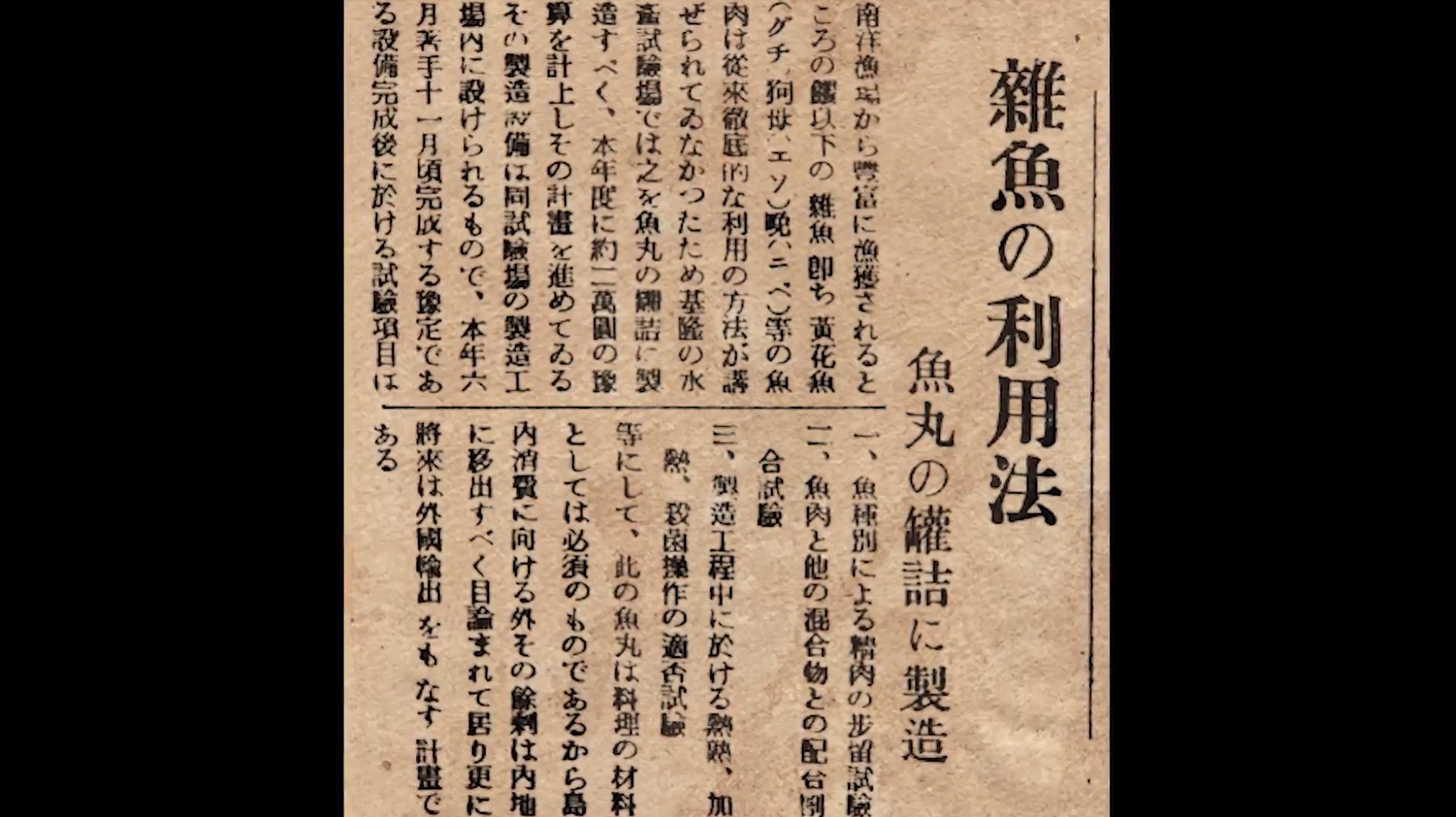

「雜魚の利用方法」為出自日治時期《臺灣日日新報》1933年之報紙報導,文中指出基隆水產試驗場針對南洋漁場捕獲之鱶(鯊魚)、黃花魚、狗母等經濟價值較低的「雜魚」,提出加工製成魚丸罐頭的計畫,並以島內、內地消費甚至外銷為目標,由此足見基隆作為日治時期魚肉加工品之領導地位。

此篇報導背景為日治時代以前,基隆一帶便有捕撈鯊魚的漁業習慣,唯鯊魚肉腥味較重,漁民多只取用魚鰭便棄置魚身;日治時期後,日人覺得當地利用鯊魚的習慣太過浪費,便開始引入魚肉品加工作業。於是,基隆開始出現鯊魚皮的加工廠與鯊魚皮鞋、皮包等商品,而以往腥味重而不受歡迎的鯊魚肉,也透過魚漿加工做成包括吉古拉的魚肉食料,成為基隆人日常的食物。