在文化部「推動國家文化記憶庫計畫」下,大抓周計畫教育協會創作「文化記憶」系列影片,本資料「衣架」為《15個文具店的經典回憶》創作過程中作為關於居家體罰回憶的素材之一,並於影片中以動畫影像重繪呈現。

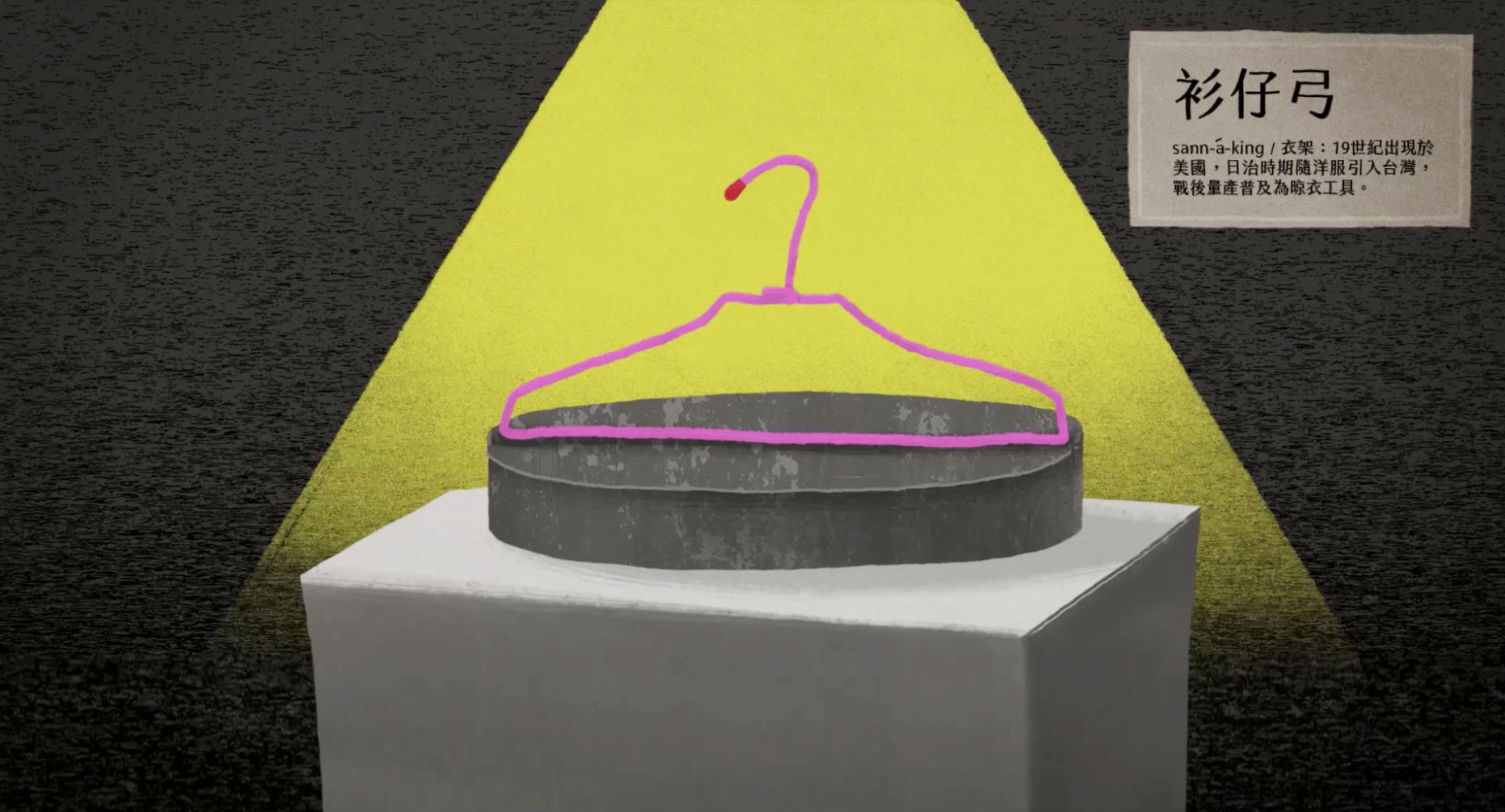

衣架在台語中又稱衫仔弓(sann-á-king)、衫弓仔(sann-king-á)或衫仔架(sann-á-kè),形狀似人的肩膀,用於晾曬或放入衣櫃。衣架最早於19世紀出現於美國,日治時期隨洋服引入臺灣,戰後隨石化工業日漸發達。塑膠製衣架量產普及為居家日常晾衣工具,也因其大量普遍存在日常家庭,而成為許多臺灣人記憶中的體罰工具。

晾衣架是我國較早出現的一種家具。由於周朝開始實行禮制,貴族階層對衣冠十分重視,為了適應這種需要,較早就出現了專門用來懸掛衣物的架子。各個朝代的衣架形式各有不同,名稱也有所不同:春秋時期,橫架的木桿,用以掛衣曰「桁」,又叫「木施」;在宋代,衣架的使用較前代更為普遍,並且有形象的資料──河南禹縣宋墓壁畫梳妝圖中的衣架,為由兩根立柱支撐一根橫杆,橫杆兩頭長出立柱,兩頭微向上翹,並做成花朵狀,下部則用兩橫木墩以穩定立柱,在上橫杆下部的兩柱之間,另加一根橫杆,以起加固作用。

現代的衣架,則起源於1869年O. A. North發明一個類似掛衣鉤的物件並獲得專利,可以算是最簡單的鐵線衣架;1903年,Timberlake Wire and Novelty員工Albert J. Parkhouse得到了首個真正關於鐵線衣架的專利──他發明的原因是其他員工覺得太少掛衣鉤可用,於是他將一條鐵線扭曲,因而催使並發明了現代衣架。