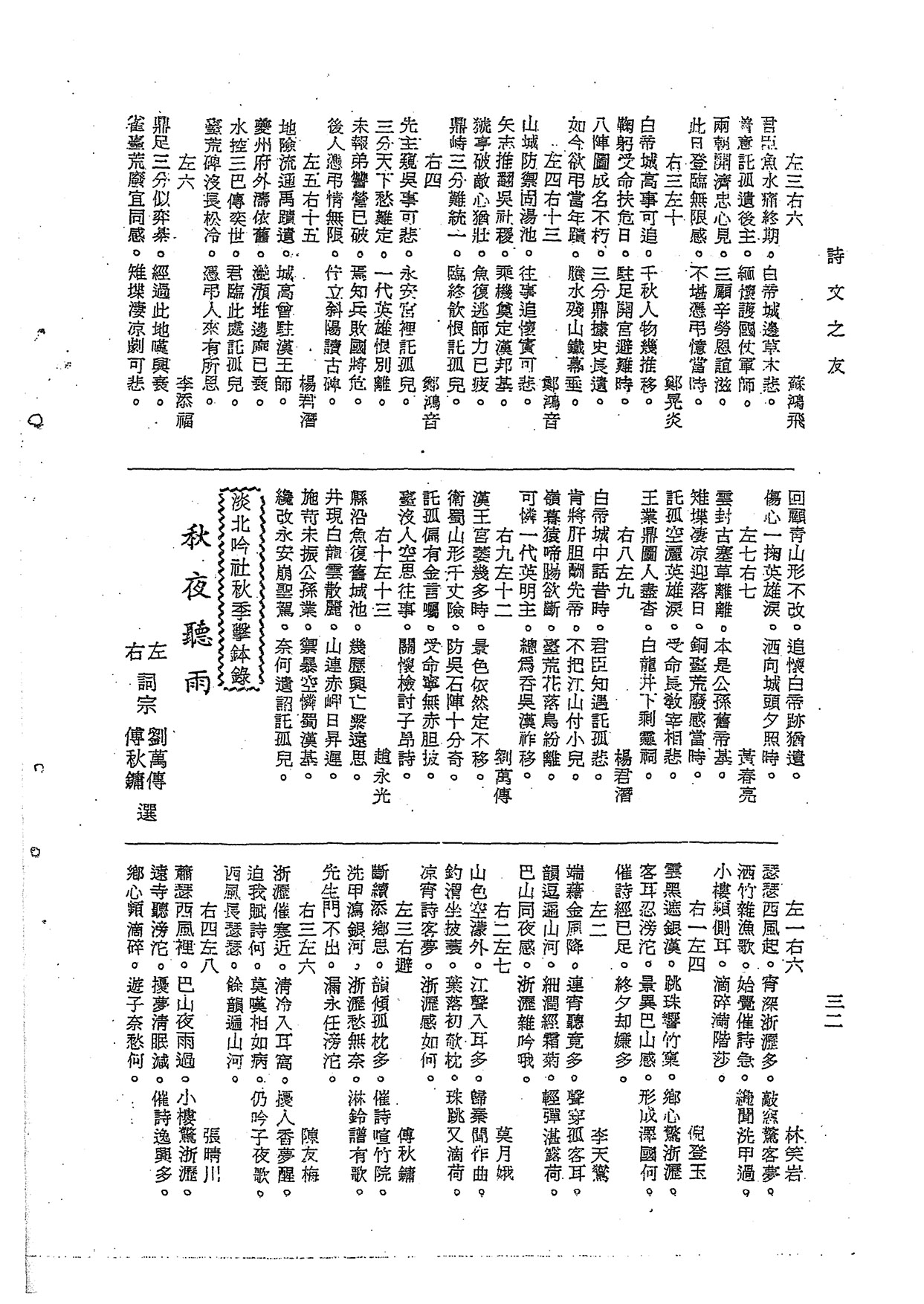

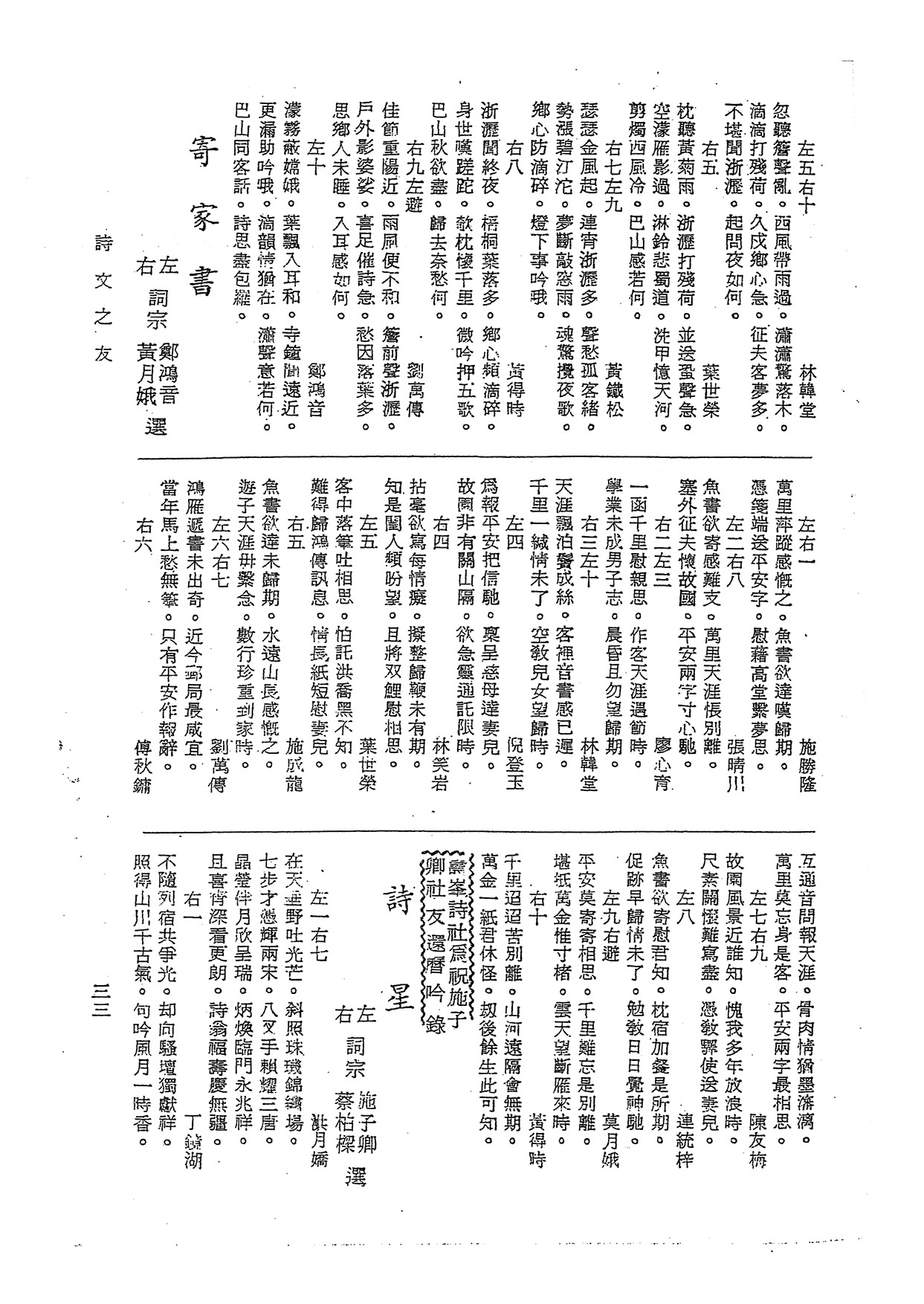

秋夜聽雨

左詞宗劉萬傳選

右詞宗傅秋鏞

右八 黃得時

浙瀝聞終夜。梧桐葉落多。鄉心頻滴碎。身世嘆蹉跎。欹枕懷千里。微吟押五歌。巴山秋欲盡。歸去奈愁何。

詩人先是描述秋天夜裡雨打葉落的情境,進一步感嘆自己,延伸出秋夜聽雨的感傷與憂愁。

本詩為淡北吟社秋季擊缽錄,劉萬傳、傅秋鏞為詞宗,右八為黃得時所獲名次。

左詞宗劉萬傳,劉萬傳(1907-?),字藜經,號老豹。臺北市大龍峒人。原隸「天籟吟社」,「礪心齋」門人,亦「北臺吟社」社員,嗜讀工詩。

右詞宗傅秋鏞,傅秋鏞(1915-1994),號籟亭。詩拜「礪心齋」門下,亦從林添福、杜冠文學。任職公務機關,貿易商會計等。曾任中華民國傳統詩學會常務理事,漢詩學會理事,《新生報》新生詩苑編審委員,「龍潭詩社」顧問,「網溪詩社」祕書,「天籟吟社」、「中國梅社」社員,著有《閩省擊鉢吟集》箋註。

臺灣自明鄭時代開始提倡文風,文人唱和,遂有詩社之結。但詩社發展的顛峰,仍屬日治時期。日治時期全臺詩社數目最高時曾達二百九十多個以上,除了臺灣本地文風大盛之外,由於統治的考量,來臺事殖民事務的官員,大多具有漢學背景。為統治之力、或為交流、或為喜好文風等等因素,造成詩社處處林立。這樣的懷柔策略,不僅化解割臺之際,傳統文人對於漢文學存滅處境的憂慮,也進一步確認漢詩及漢詩人在文壇中原有的地位,並鞏固傳統文人在社會上所享有的殊榮身份,如此一來,無疑提供了舊文學一個持續穩定成長的空間結構。

1922年(大正11年)3月22日,淡北吟社成立。每週有擊缽吟會,切磋精進,1937年(昭和12年)中日戰端肇起,以至光復後,遭逢滄桑變故,社員凋零星散,活動較不如前。